Synthèse

Longtemps reléguée à la périphérie du regard national, la ruralité a émergé ces dernières années comme un espace politique à part entière. Pourtant, lorsqu’on observe l’égalité femmes-hommes depuis ces territoires, une évidence s’impose : si la ruralité ne crée pas les inégalités de genre, elle les amplifie. Ce phénomène touche 11 millions de femmes, soit un tiers des Françaises, vivant sur 91,5 % du territoire et rarement considérées dans les politiques publiques, les données statistiques ou les récits contemporains.

Une pluralité de profils unifiée par la même contrainte : la distance

Loin de la figure monolithique de la « femme rurale », l’étude révèle une réalité composite : 32 % appartiennent aux catégories socioprofessionnelles inférieures, 23 % aux catégories socioprofessionnelles supérieures, et 45 % sont inactives. Non par choix, mais sous l’effet de carrières discontinues, de temps partiels subis et d’un marché du travail moins diversifié. En dépit de cette diversité, une même expérience structure leur quotidien : l’éloignement. Écoles, médecins, formations, services administratifs…, en ruralité, chaque démarche requiert temps, carburant et organisation. L’immense majorité de ces coûts logistiques retombe sur les femmes.

Des mécanismes de domination identiques partout, mais renforcés hors des villes

Le travail domestique, matrice de toutes les inégalités

Comme en ville, les femmes font la majeure partie des tâches domestiques. Mais à la campagne, ce travail s’adosse à des distances plus longues et à moins d’alternatives. C’est ainsi que 86,5 % des femmes rurales gèrent les démarches administratives du foyer, 70 % les trajets scolaires, 74 % les activités extrascolaires. Ce qui, en ville, peut se mutualiser, se délègue rarement en ruralité.

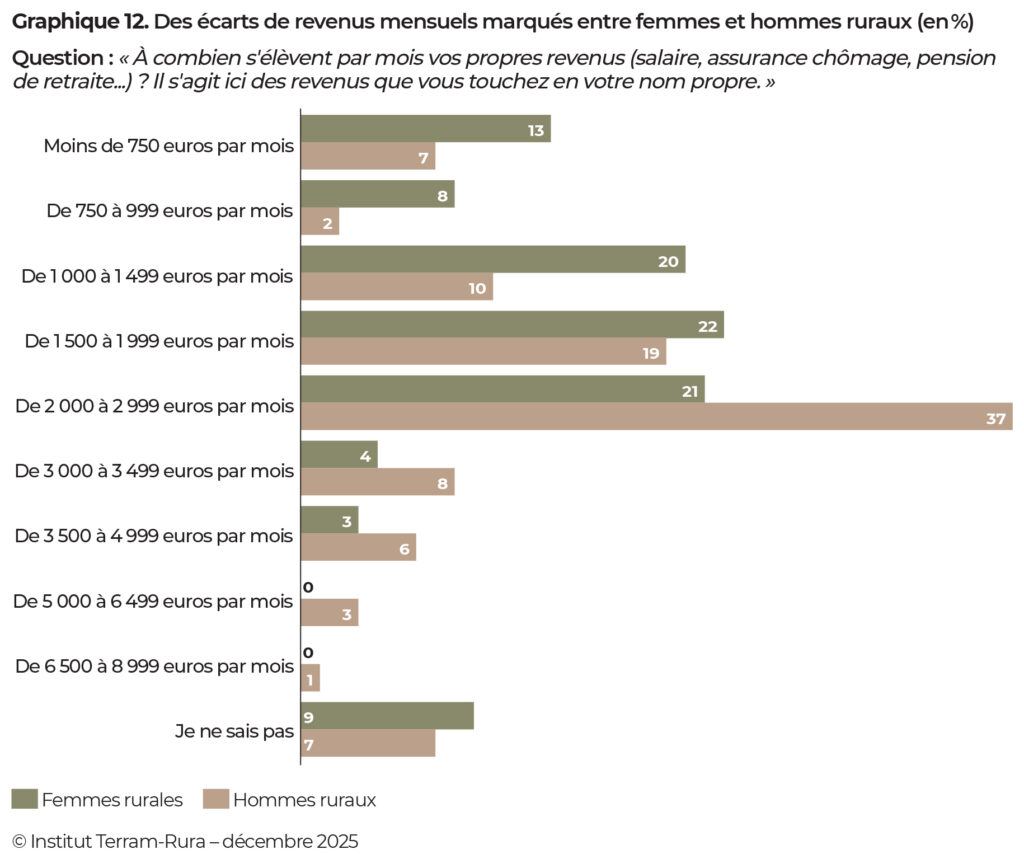

Une sécurité économique fragile et profondément genrée

Plus d’une femme rurale sur deux (53 %) déclare ne pas se sentir en sécurité économique, un niveau proche des femmes urbaines (50 %) mais nettement supérieur à celui des hommes ruraux (38 %). Seules 40 % des femmes rurales parviennent à épargner régulièrement, contre 55 % des hommes ruraux. Et 27 % dépensent chaque mois plus qu’elles ne gagnent, soit 10 points de plus que leurs homologues masculins (17 %).

En ruralité, 69 % des femmes mariées, pacsées ou en concubinage déclarent que ce sont les revenus (salaire, retraite ou allocations chômage) de leur partenaire qui contribuent majoritairement aux revenus du couple. C’est 9 points de plus que leurs homologues urbaines (60 %).

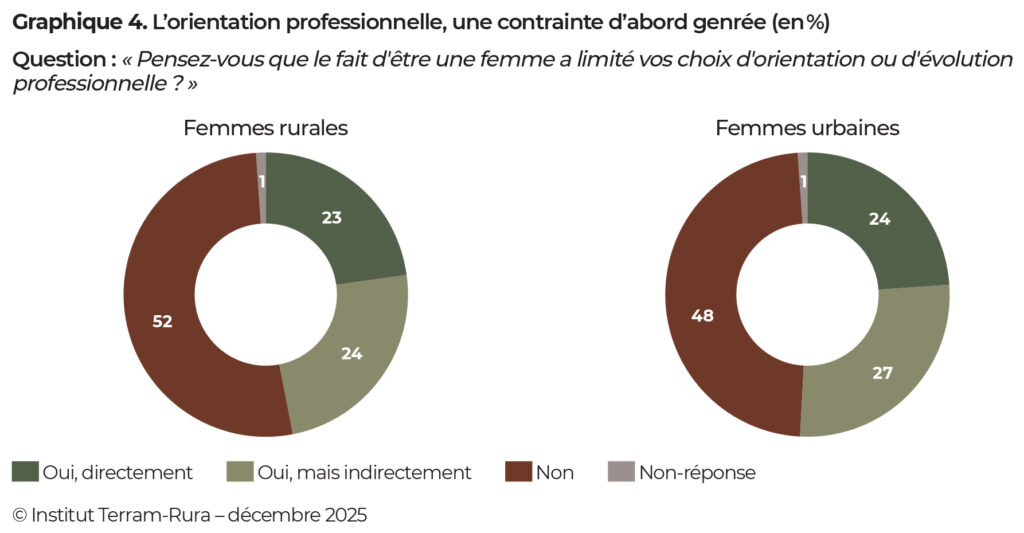

Des trajectoires professionnelles balisées dès l’adolescence

Déjà, au lycée, l’effet territoire se conjugue au genre : les formations éloignées, les transports insuffisants et les coûts associés conduisent les jeunes filles à renoncer à certaines orientations. Près d’une femme sur deux déclare que leur trajectoire professionnelle a été limitée parce qu’elles étaient des femmes. Un pourcentage identique en ruralité et en ville, mais dont les conséquences sont plus lourdes lorsque les alternatives sont rares.

Le « malus rural du genre » : quand les distances démultiplient les écarts

Une charge mentale renchérie par la géographie

Si un tiers des urbaines (33 %) disent porter presque exclusivement la charge mentale du foyer, elles sont 40 % en ruralité. Les effets de ces tensions ne demeurent pas circonscrits à la sphère sociale et s’incarnent aussi dans la santé psychique.

Le temps personnel : la variable sacrifiée

Une femme rurale sur cinq (19 %) déclare avoir moins de deux heures par semaine pour elle-même, contre 7 % des hommes ruraux. Sous le seuil des cinq heures hebdomadaires, les écarts explosent : 47 % des femmes rurales ont moins de 5 heures pour elles, contre 25 % des hommes (22 points d’écart). C’est plus du double de l’écart observé chez les urbains.

Travail, responsabilités familiales et satisfaction : un différentiel qui se creuse

Les femmes rurales sont 38 % à estimer que leurs responsabilités familiales limitent leurs possibilités professionnelles, contre 17 % des hommes de leur territoire. Une nouvelle fois, l’écart est plus nettement supérieur (22 points) par rapport à celui observé en ville (16 points). La ruralité ne crée pas les écarts, elle les durcit.

Des trajectoires fémininesfaçonnées par l’espace

Partir ou rester : un choix géographique avant d’être scolaire

À 18 ans, l’exode étudiant réduit en un an la part des jeunes qui vivent dans les territoires ruraux. S’ils sont 33 % à 17 ans, à 18 ans ils ne sont plus que 24 % : une transformation brutale du paysage démographique, où les jeunes femmes partent davantage que les hommes. Celles qui restent sont majoritairement issues de milieux populaires, pour qui la mobilité représente des coûts impossibles à absorber.

Les normes locales : la respectabilité au féminin

Lorsqu’on demande aux femmes rurales ce que l’on attend d’elles :

- 57 % évoquent le fait de « bien s’occuper du foyer » ;

- 38 % « d’avoir des enfants » ;

- 36 % « d’être disponibles pour les autres ».

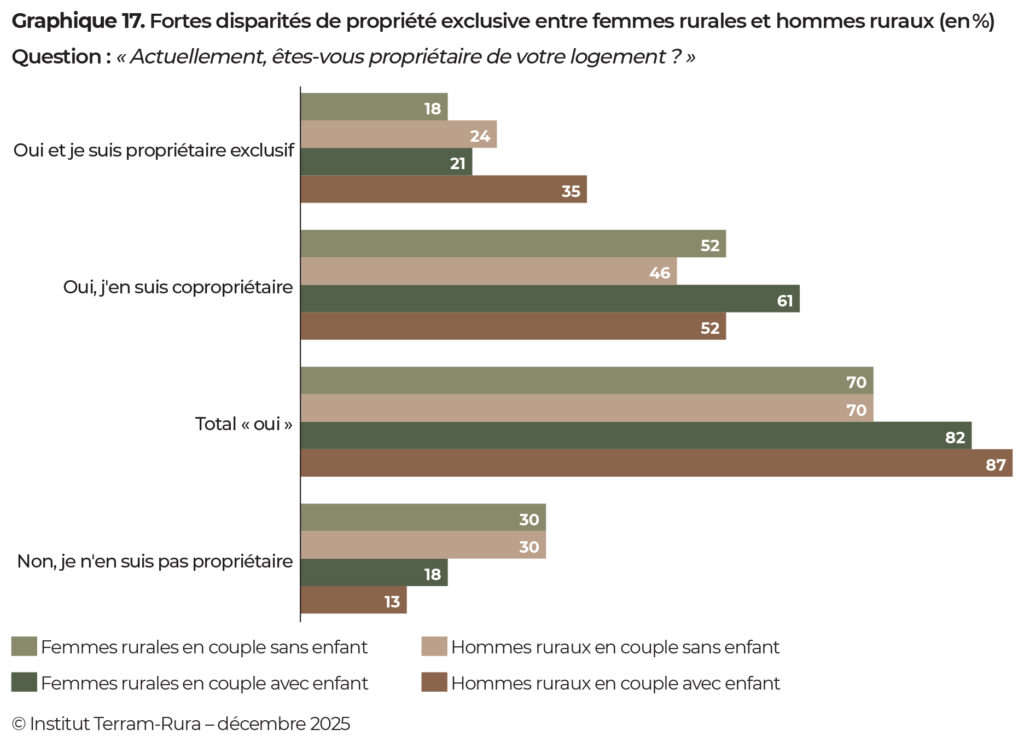

Se mettre en couple : un amortisseur économique à sens unique

La mise en couple améliore la situation matérielle des femmes rurales… tant qu’elle dure. Mais les patrimoines racontent une autre histoire : lorsque des enfants sont présents, 35 % des hommes sont propriétaires exclusifs du logement, contre 21 % des femmes (–14 points). Conséquence directe, plus d’un quart des femmes rurales (27 %) estiment qu’elles ne pourraient pas s’en sortir seules après une séparation (contre 9 % des hommes).

Accès aux droits : la promesse de l’égalité se heurte au réel

Santé et placement en crèche : un parcours d’obstacles continu

Dans les zones rurales, 63,6 % des femmes disent ne pas avoir accès rapidement à des soins adaptés. Les crèches accessibles en ruralité sont trois fois moins nombreuses qu’en zones urbaines (8 places pour 100 enfants contre 26).

Violences conjugales : un paradoxe rural

Les territoires ruraux concentrent 47 % des féminicides pour un tiers des femmes. Pourtant, seuls 26 % des appels au 3919 viennent des zones rurales. La proximité sociale, l’absence d’anonymat et l’éloignement des structures de protection rendent le recours à l’aide plus coûteux, plus risqué, plus rare.

Isolement, charge civique et ressentiment

Huit femmes rurales sur dix (79 %) se sentent isolées (85 % lorsqu’elles sont en couple sans enfant), contre 72 % de leurs homologues masculins.

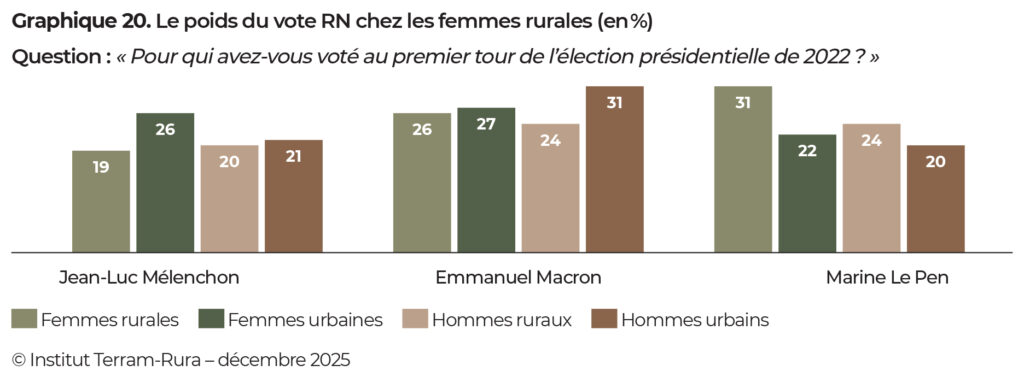

Ce sentiment s’inscrit dans un contexte plus large ou le vote RN atteint des niveaux record dans les zones peu denses. Aux élections législatives de 2024, le parti obtient 42 % de voix en ruralité, contre environ 30 % en zones urbaines. Les femmes rurales sont le groupe qui a le plus voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, avec 31 %, soit un niveau supérieur à celui des hommes ruraux (24 %), des femmes urbaines (22 %) et des hommes urbains (20 %).

Pour une égalité réelle : l’accessibilité comme condition première

Le coeur de l’enjeu est simple : avoir un droit ne garantit pas qu’on puisse y recourir.

La ruralité transforme l’accès en coût de temps, d’argent, de mobilité, de confidentialité.

Des réponses émergent dans l’étude :

- adapter la mobilité (transports à la demande, covoiturage structuré, garages solidaires) ;

- rapprocher les formations (campus connectés, VAE renforcée, modules itinérants) ;

- mailler la garde d’enfants (micro-crèches, horaires atypiques) ;

- déployer des services « en aller-vers » (santé, droit, accompagnement social) ;

- sécuriser les trajectoires financières et patrimoniales (conseil, crédit, assurance) ;

- garantir une protection effective contre les violences (hébergements proches, plaintes confidentielles, relais formés).

Changer de regard pour changer d’échelle

Rendre visibles les femmes rurales n’est pas un supplément de discours, mais une condition de l’égalité réelle. Un pays ne peut prétendre avancer vers l’égalité femmes-hommes tout en laissant dans l’ombre un tiers de ses citoyennes, dont les réalités façonnent pourtant la majorité du territoire. La ruralité n’est ni un décor ni un « ailleurs » périphérique. Elle est l’un des espaces où se joue, avec la plus grande intensité, la capacité des Françaises à disposer de leur temps, de leur mobilité, de leurs droits, de leur sécurité et, au fond, de leur avenir.

Changer de regard, c’est reconnaître que l’égalité ne se mesure pas seulement dans les principes, mais dans les distances parcourues, les services accessibles, les choix ouverts ou refermés par la géographie. Changer d’échelle, c’est faire de ces réalités locales non pas une exception à traiter, mais un point de départ pour penser l’égalité partout.

« Je ne suis pas issue de la ruralité, j’appartiens à une terre chancelante et têtue. C’est elle qui parle à travers moi. Elle dit ce qui manque et ce qui existe encore. Elle dit ce qui meurt et ce qui survit. »

Juliette Rousseau

Introduction – Onze millions d’existences tenues hors champ :il nous faut lire les inégalités de genre depuis la ruralité

La ruralité a longtemps été pensée en creux, dans un jeu d’ombres où la ville et plus encore la capitale occupaient seules la pleine lumière. Jusqu’à il y a peu, les campagnes étaient ainsi décrites à travers le prisme de ce que la ville n’était pas ou n’avait pas – la tranquillité, les grands espaces, les traditions, le temps long… – ou bien à travers les supposés manques des campagnes – déficit d’infrastructures, pénurie d’emplois qualifiés, éloignement des services, atrophie de l’offre culturelle et éducative… Une « géographie du retard » structurait les représentations et guidait les politiques publiques, cantonnant les territoires peu denses à un rôle secondaire.

Depuis quelques années s’est esquissé un mouvement de rééquilibrage. Sous l’impulsion de travaux scientifiques renouvelés, d’initiatives associatives, de mobilisations locales et, plus abruptement, de secousses sociales comme le mouvement des Gilets jaunes, la ruralité est sortie de son invisibilité politique. Les médias s’y intéressent, les décideurs y cherchent des signaux faibles, la culture commence à se défaire de ses tropismes urbano-centrés. Les territoires, disait-on hier, étaient « oubliés » ; ils sont désormais considérés. Du moins un peu plus qu’avant.

Pourtant, ce frémissement ne suffit pas à combler les angles morts de plusieurs décennies. Les grilles d’analyse demeurent encore façonnées par des catégories de pensée urbaines. Elles appliquent encore aux campagnes et aux enjeux des 22 millions de Français qui les peuplent des cadres conçus ailleurs, pour d’autres réalités. Et lorsque l’on tente de comprendre, à l’échelle nationale, l’accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation, au logement ou à la mobilité, la maille se détend : des « trous dans la raquette » apparaissent, révélant une complexité longtemps cachée par l’omniprésence métropolitaine.

C’est particulièrement le cas en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. À la difficulté d’appréhender les ruraux s’ajoute en effet une autre forme d’aveuglement, tout aussi persistante, celle qui touche la condition féminine. La France entend volontiers se décrire comme un pays qui progresse vers davantage de justice de genre. Il est vrai que le débat public s’est élargi, que la parole s’est libérée, bousculant certitudes et hiérarchies. L’égalité femmes-hommes a même été élevée au rang de grande cause nationale du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Mais, une fois encore, ces victoires féministes gagnées plus qu’obtenues, ont été largement conçues depuis les espaces urbains. Là où se concentrent les relais d’opinion, les carrières ascendantes et les ressources militantes. Sans que se pose réellement la question de leurs réels effets à la campagne.

Bien entendu, les rurales n’ont pas attendu le grand soir pour s’organiser, pour revendiquer une situation plus égalitaire, pour monter des réseaux de solidarité entre femmes, des associations locales d’entraide ou de mise à l’abri. Mais les financements, les cadres, les ressources humaines qui sous-tendent leur capacité d’action et le soutien sur lesquels elles peuvent compter passent trop souvent à côté des rurales et de leurs réalités quotidiennes.

Or un tiers des femmes de France vivent en ruralité. Elles représentent 11 millions de citoyennes réparties sur 91,5 % du territoire national. Ces femmes a iment leur territoire, le connaissent souvent dans toutes ses nuances et ses ambivalences. Elles travaillent, entreprennent, élèvent des enfants, s’engagent dans la vie associative et politique locale. Elles contribuent à la cohésion sociale, au développement économique, à la vitalité démocratique du pays. Mais leur vécu demeure largement absent des récits nationaux. Peu de données, peu d’indicateurs, peu de représentations. Une invisibilisation d’autant plus forte qu’elle résulte de deux processus cumulatifs : une moindre attention portée aux femmes et une moindre attention portée aux territoires ruraux. Un effet de « double marge » qui pèse lourd dans la construction des trajectoires de vie.

Car les inégalités de genre ne se jouent pas seulement en termes d’opportunités symboliques disponibles ou inaccessibles. Elles se vivent aussi en termes de niveau de vie, s’observent dans les charges assumées, se cristallisent dans la capacité à emprunter ou investir. Sur tous ces aspects, la ruralité agit comme un amplificateur d’inégalités. Dans ces territoires où les revenus sont structurellement plus faibles et les dépenses alourdies par les frais de transport, la moindre marge de manoeuvre se transforme vite en renoncement matériel : heures de travail réduites, formations jugées trop coûteuses ou trop lointaines, opportunités professionnelles réduites… Le reste à vivre, indicateur central des conditions réelles d’existence, se construit différemment selon l’endroit où l’on habite. Et pèse différemment selon que l’on est femme ou homme.

Ainsi, chaque recul d’un service essentiel – crèche, halte-garderie, bus, guichet administratif, cabinet médical… – produit un effet genré. Faute d’alternative, ce sont souvent les femmes qui absorbent les démarches, les distances, les imprévus. Et toute la charge mentale qui en découle. Ce sont elles qui réorganisent le quotidien, adaptent leurs horaires, renoncent. Non parce que les femmes rurales seraient naturellement plus disponibles. Mais parce que l’architecture territoriale produit des contraintes qui se répercutent d’abord sur elles, patriarcat oblige.

Ces dynamiques traversent toutes les sphères de la vie sociale. Là où les bassins d’emploi sont restreints, où les formations sont éloignées, où les réseaux de transports sont insuffisants et les connexions professionnelles peu denses, les femmes disposent de moins de marges de manoeuvre. Il ne s’agit pas seulement d’obstacles, mais de ce que la théorie des capabilités nomme des « restrictions d’opportunités réelles » : distance, coût, temps, charge logistique, capacité à financer un déplacement ou un projet. Ce sont là des arbitrages constants, entre l’entretien trop éloigné, la formation hors de portée ou l’opportunité incompatible avec les horaires du foyer et l’absence de transports en commun.

Comprendre la condition féminine en France suppose donc d’accepter de déplacer son regard, d’intégrer les femmes rurales dès lors que l’on entend faire advenir une égalité femmes-hommes. Car les rurales affrontent les mêmes inégalités structurelles que les femmes urbaines, mais dans un contexte où chaque difficulté pèse davantage, matériellement, financièrement et temporellement. Certaines expriment un fort attachement à leur territoire, à leur rôle, à leur autonomie. Mais aussi une forme de « compromis rural1Voir Destin commun-Bouge ton coQ-inSite-Rura, Paroles de campagne. Réalités et imaginaires de la ruralité française, juin 2025. », ajustement permanent entre la vie qu’on choisit et le coût qu’elle impose. Coût en énergie, en temps, en mobilité, en sommeil, parfois en santé, souvent en pouvoir d’agir économique. Coût très largement assumé par les femmes.

Documenter ces réalités, c’est redonner voix et visibilité à des trajectoires discrètes, mais décisives et résolument nombreuses. C’est montrer que les inégalités de genre ne prennent pas la même forme selon l’endroit où l’on vit. C’est interroger ce que deviennent les ambitions, les marges de liberté, les capacités économiques, lorsque les distances, les ressources, les services et les réseaux structurent étroitement le champ des possibles.

De ces constats, trois lignes de force se dégagent. D’abord, les femmes qui vivent en ruralité ne forment pas un groupe à part. Elles sont exposées aux mêmes mécanismes de domination que l’ensemble des femmes du pays. Mais ces dynamiques prennent une intensité particulière lorsqu’elles se combinent aux réalités matérielles propres aux campagnes.

Ensuite, la ruralité n’est jamais un simple décor. Elle façonne les parcours. Elle infléchit les ambitions, les opportunités, les niveaux de vie, le rapport au travail, à l’autonomie, au capital économique. Du début de l’âge adulte aux derniers temps de la vie, en passant par l’entrée dans la vie active ou la maternité, chaque étape de la vie des femmes rurales est modulée par des dynamiques, des impossibilités, des attendus, qui façonnent les trajectoires et fondent les inégalités.

Enfin, aucune politique d’émancipation ne peut prétendre s’adresser à « toutes les femmes » si elle ignore tout ou partie de celles qui vivent dans les campagnes. Les laisser à la marge, ce n’est pas seulement négliger une fraction conséquente de la population. C’est aussi se priver d’une compréhension essentielle de la condition féminine contemporaine et être condamné à produire des solutions qui n’atteindront jamais l’ensemble du pays.

L’étude que nous présentons s’appuie sur une production inédite de données, sur une analyse comparative solide et sur l’expertise territoriale de l’Institut Terram et de Rura. Elle ambitionne de sortir la condition féminine rurale de l’impensé national, de mettre à jour les réalités matérielles de leur existence et de proposer des clés d’action à la hauteur d’un enjeu trop longtemps laissé dans l’ombre.

Il va sans dire que les situations d’empêchement ne concernent pas l’ensemble des femmes rurales. Certaines ne s’y reconnaîtraient pas, tout comme, en France, certaines femmes n’ont jamais été confrontées à des violences, à des inégalités salariales ou à des formes de sexisme ordinaire. Pour autant, lorsqu’une inégalité est systémique, une société qui se veut garante des mêmes droits pour toutes et tous doit se référer aux situations les plus défavorables afin d’y répondre de manière réellement efficace.

Méthodologie

Pour saisir la complexité des trajectoires féminines en ruralité, l’étude s’appuie sur une approche mixte, articulant un volet quantitatif d’ampleur et un volet qualitatif approfondi. Cette combinaison permet d’objectiver les écarts et les conditions matérielles, tout en donnant accès aux expériences vécues, aux arbitrages du quotidien et aux représentations intimes que les chiffres seuls ne peuvent restituer.

Un dispositif quantitatif robuste

L’enquête a été menée auprès de 5 052 personnes âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif de la population française adulte. Selon la grille communale de densité de l’Insee, les espaces ruraux regroupent environ un tiers des Français majeurs, ce qui permet, au sein de l’échantillon, de disposer d’un sous-groupe de 1 660 répondants vivant en ruralité. Parce que l’objet de l’étude est centré sur les femmes rurales, un suréchantillon dédié a été constitué : 1 016 femmes âgées de 18 ans et plus résidant en zone rurale ont été interrogées, avant d’être réintégrées selon leur poids réel par un redressement statistique. L’échantillon a été établi selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, type de territoire et région), et l’ensemble des répondants a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) entre le 26 septembre et le 1er octobre 2025.

Pour affiner l’analyse territoriale, plusieurs typologies issues de l’open data ont été mobilisées :

- la classification Insee, qui distingue trois grands types d’espaces selon leur densité : urbain dense, urbain intermédiaire et rural ;

- la grille Eurostat-OCDE, qui apporte une lecture plus détaillée en sept catégories, allant des grands centres urbains jusqu’aux zones rurales à habitat très dispersé ;

- la typologie des ruralités élaborée par l’ANCT, qui permet d’identifier les petites polarités rurales, les ruralités productives, les ruralités résidentielles ou encore les ruralités touristiques ;

- enfin, la définition des unités urbaines par l’Insee, fondée sur la continuité du bâti, qui distingue les communes isolées, les petites et moyennes agglomérations, les grandes agglomérations hors Paris ainsi que l’agglomération parisienne.

L’exploitation combinée de ces référentiels permet de situer finement chaque répondant dans son environnement de vie2Il convient de souligner que les données disponibles et les travaux existants ne permettent pas, à ce stade, d’élaborer une analyse spécifique des couples non hétérosexuels. Une étude complémentaire portant sur l’ensemble des femmes rurales dont les trajectoires ne s’inscrivent pas dans des cadres conjugaux hétéronormés serait particulièrement pertinente. et d’éclairer les effets propres à chaque configuration territoriale.

Un volet qualitatif pour mettre en récit les réalités vécues

En aval de l’enquête quantitative, un échantillon de 93 femmes vivant en zone rurale a été interrogé qualitativement. Toutes avaient participé au volet quantitatif de l’étude et ont accepté de participer à un entretien. Cet échantillon ne prétend pas être représentatif de l’ensemble des femmes rurales, mais il a été construit pour refléter une diversité d’expériences en termes d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de type de territoire, de revenus du foyer et de situation familiale. Les entretiens se sont déroulés du 6 au 8 octobre 2025. Les participantes ont été interrogées via un chatbot conversationnel IAChat.

Les femmes rurales et le syndrome Manon des sources

1. Au-delà des poncifs, qui sont les rurales ?

a/ Une réalité sociale plurielle : rompre avecla fiction homogène de la « femme rurale »

Dans les discours publics comme dans nombre de travaux académiques, les femmes rurales constituent un groupe souvent évoqué mais rarement décrit avec précision. Si ces dernières années un certain nombre de travaux de sociologie sont venus étoffer la compréhension collective des femmes rurales, ces travaux ont majoritairement été centrés sur des approches qualitatives, ciblés par tranche d’âges ou ancrés dans un territoire en particulier. À l’échelle nationale, les données statistiques et les analyses quantitatives qui traitent des femmes des campagnes sont encore rares. Celles-ci représentent pourtant 11 millions de personnes, soit un tiers des femmes de France.

Cette lacune de données et d’analyses quantitatives limite la capacité collective à décrire, à structurer et à comprendre avec finesse les enjeux des femmes rurales, population socialement hétérogène, répartie sur les 91,5 % du territoire et les 30 775 communes que constitue la ruralité. En outre, l’atrophie de données et de récits disponibles conduit à une mauvaise représentation de ces femmes rurales. Dès lors, l’imaginaire collectif, par un réflexe pavlovien bien connu, se tourne vers les représentations disponibles, continuant à figer celles-ci en une figure ancienne, celle de l’épouse d’agriculteur, silhouette laborieuse, taiseuse, à l’écart des dynamiques sociales. Si elle s’est imposée, cette image ne résiste pas une seconde à un examen empirique. Les données de notre enquête montrent au contraire l’existence d’un ensemble composite et diversifié de femmes rurales, dont les caractéristiques contredisent la vision traditionnelle d’un groupe social homogène.

La première singularité des femmes rurales tient à la structure d’âge. Selon l’Insee, elles sont en moyenne plus âgées que les urbaines : 39 % ont plus de 60 ans, contre 34 % en ville, tandis que seules 12 % d’entre elles ont moins de 30 ans, contre 19 % en milieu urbain. Cette surreprésentation des générations plus âgées n’est pas marginale. Elle renvoie à une tendance structurelle de la démographie rurale, marquée par le vieillissement et par le départ d’une portion non négligeable de la jeunesse rurale au moment de poursuivre ses études, les opportunités académiques étant massivement concentrées dans les grandes métropoles. Ces données démographiques rappellent surtout que l’expérience féminine de la ruralité n’a rien de monolithique. Elle s’inscrit dans des cycles de vie où les questions de mobilité, d’emploi, d’autonomie financière et de sécurité économique se posent différemment selon les âges. Pour beaucoup de femmes retraitées, la question du revenu, souvent indexé sur des carrières incomplètes ou des statuts non reconnus, demeure centrale dans la façon d’habiter ces territoires.

La diversité socioprofessionnelle vient renforcer cette pluralité. Un tiers des femmes rurales (32 %) relèvent des catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP–), proportion identique à celle des femmes urbaines. Près d’une sur quatre (23 %) appartiennent aux catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+), un niveau cette fois inférieur à celui des urbaines (27 %). Derrière ces proportions, on doit projeter la variété des emplois existants dans les territoires ruraux, des enseignantes, des infirmières, des cadres administratives, des artisanes, des professions intermédiaires ou des entrepreneures, dont les réalités de travail diffèrent profondément de la figure stéréotypée de l’agricultrice qui, elle, ne représente in fine que 119 000 personnes sur les 11 millions de femmes rurales3« En 2022, la population active non-salariée agricole féminine se compose de 103 854 cheffes et 14 987 collaboratrices d’exploitation, soit un total de près de 118 841 femmes » (Mutualité sociale agricole-MSA, « Info stat. Les femmes dans le monde agricole en 2022 », 2024)..

Les inactives, elles, représentent 45 % des femmes rurales – une proportion identique à celle des urbaines, mais bien supérieure à celle des hommes (38 % des ruraux, 36 % des urbains). Cette proportion ne reflète pas une absence de participation à l’activité économique, mais témoigne plutôt d’empêchements en série tout au long de la vie des femmes rurales, où se succèdent en proportion très importante : temps partiels, contrats précaires et de courte durée, carrières discontinues, souvent liées aux responsabilités familiales, à une organisation patriarcale poussant les femmes plutôt que les hommes à se concentrer sur l’organisation de leur foyer, ou encore à la faiblesse de l’offre d’emploi local.

Enfin, les femmes rurales habitent dans des territoires ruraux variés. Elles sont ainsi réparties de manière presque équivalente entre bourgs ruraux (47 %) et habitat dispersé (45 %). Seules 8 % d’entre elles résident dans un habitat très dispersé.

À l’inverse de l’image qui a longtemps persisté de femmes rurales évoluant dans des pâturages verdoyants, entre activités d’artisanat et promenades en forêt, les rurales ont des réalités quotidiennes variées, au sein de territoires qui le sont autant, tout comme les attachements divers dont elles témoignent à l’égard du lieu où elles vivent.

b/ « La femme rurale » : entre essentialisation, exotisation et effacement politique

Si les femmes rurales sont si peu identifiées dans leur complexité, c’est que leur représentation repose sur un ensemble d’images préconçues et de filtres symboliques construits et diffusés par d’autres qu’elles. Ces biais témoignent plus des fantasmes de ceux qui tiennent la plume, le micro ou la caméra, que de la réalité quotidienne des femmes rurales. En découlent des représentations en creux, essentialisantes, voire exotisantes, qui associent ruralité féminine, tradition et simplicité. Cette déconnexion du réel rend les femmes rurales invisibles politiquement. Elle masque les déterminismes sociaux, territoriaux et de genre qui, trop souvent, affectent les trajectoires de millions de femmes.

L’essentialisation féminine des campagnes s’appuie sur un répertoire esthétique profondément enraciné, qui traverse la littérature, la peinture, le cinéma, la photographie, la publicité et, désormais, la mode. La femme rurale y apparaît moins comme un sujet que comme une figure symbolique, un motif visuel et moral au service d’une vision fantasmée et consommable de la ruralité.

Dans la littérature du xixe siècle, par exemple, on pense à la façon dont Émile Zola fixe durablement les contours de la femme rurale dans La Terre (1887). La femme y est inscrite dans un univers de filiation et de reproduction sociale où son rôle est assigné : gardienne du foyer, force de travail silencieuse, maillon familial plus qu’individu à part entière. Elle y est une auxiliaire à la narration et au destin des autres. Guy de Maupassant, dans Toine (1885), dans Une vie (1883) ou dans ses nouvelles campagnardes, prolonge cette perspective. La femme rurale y est façonnée par la rudesse du quotidien, condamnée à une forme de résignation pratique qui tient lieu d’horizon. Si, dans ses romans champêtres, George Sand semble ouvrir une brèche, proposant des héroïnes dotées d’une certaine capacité d’agir, cette réhabilitation passe toutefois par une idéalisation morale faite de pureté, de douceur et de dévouement.

La peinture du xixe siècle consolide elle aussi ce répertoire. Des oeuvres comme L’Angélus (1857) ou Les Glaneuses (1857) de Jean-François Millet ou encore La Petite Bergère (1889) de Jules Bastien-Lepage mettent en scène des figures féminines paysannes saisies dans des postures de labeur silencieux et de douceur pastorale. Ces toiles ont ancré l’idée d’une femme rurale associée à l’effort physique ou moral, à l’innocence, à la soumission et à une forme de naturalité qui ferait d’elle la garante d’un lien organique entre humanité et nature. La ruralité féminine y devient une allégorie, un refuge imaginaire où se logerait une France intemporelle. Une « arche » patrimoniale, bien plus fantasmée que réelle.

Le théâtre et le cinéma ont aussi amplifié et diffusé cette construction. Le film L’Aurore (1927), de F.W. Murnau, est ainsi un film majeur pour penser non seulement la figure de la femme rurale mais aussi son opposition systématique avec celle de la femme urbaine. Cette dernière apparaît comme une séductrice indépendante et désirable, promesse de chaos dans un foyer rural jusqu’alors uni. La grande ville est associée à la corruption morale et la femme urbaine en est l’incarnation. Dans ce contexte, la figure féminine rurale, toute aussi blonde que son antagoniste est brune, apparaît bien sûr douce, silencieuse, vulnérable, proche de la nature et dévouée à son mari. À la fois moralisée et idéalisée. Dans une autre veine, le cycle provençal de Marcel Pagnol puis les réécritures filmées qui en ont été faites ont installé au coeur de l’imaginaire collectif une femme rurale à la beauté sauvage, enracinée, sacrificielle. Le cinéma contemporain, lui, a rarement rompu avec cette tradition. Dans Les Gardiennes (Xavier Beauvois, 2017), les femmes qui travaillent aux champs pendant la Première Guerre mondiale sont représentées à travers une esthétique de la terre et du devoir. Dans Seules les bêtes (Dominik Moll, 2019), la ruralité agit comme une force qui conditionne les affects et les moralités féminines, absorbant les destins individuels. Même les démarches documentaires, telle La Vie moderne (Raymond Depardon, 2008), qui filme avec une intensité rare les exploitations isolées du Massif central, montrent des femmes dont la centralité économique est indéniable mais qui demeurent souvent hors champ, en retrait de la narration. Cette mise à distance des femmes rurales du coeur des trames narratives et des mécaniques qu’elles subissent contribue à produire une figure féminine dépolitisée, désintéressée, dépouillée des enjeux de pouvoirs et des défis matériels.

Ces couches successives de représentations littéraires, picturales et cinématographiques constituent une matrice culturelle puissante. Elles ne se limitent pas au passé, mais irriguent encore largement la culture visuelle contemporaine. Les campagnes de mode en sont l’une des traductions les plus récentes et explicites. Les images et les thèmes mobilisés par la marque de vêtements Jacquemus, comme dans les champs de blés du Val-d’Oise ou de lavande en Provence, orchestrent ainsi une ruralité hyperstylisée. Pour sa dernière collection (Le Paysan, 2025), la marque présente même des reconstitutions de scènes rurales tirées d’albums de famille du fondateur de la marque : récolte, marché, vie de famille… Le défilé de la collection au château de Versailles va jusqu’à mettre en scène un paysan idéalisé, épuré, à la fois rustique et sophistiqué. Vidé de sa substance, il n’est plus qu’une image écran, un décor, propre à la consommation. Des marques de prêt-à-porter comme Sézane ou Rouje s’approprient également ces codes : coquelicots, chemins de terre, nappe vichy, bicyclette et douceur d’été, promesse d’authenticité… Les Parisiennes en recherche de ces promesses marketing peuvent ainsi porter des attributs de jeunes rurales idéalisées. Même certains secteurs plus inattendus, la cosmétique, l’ameublement ou l’agroalimentaire, recyclent cette esthétique d’une ruralité douce, simple et apaisée où la femme virevolte ou s’alanguit plus qu’elle n’agit.

Cette distorsion symbolique a des implications politiques directes. Une catégorie sociale réduite à des images hors-sol est plus difficile à saisir ou à protéger. L’invisibilisation des femmes rurales n’est pas seulement culturelle, elle est aussi institutionnelle. Parce qu’on les imagine unidimensionnelles, on ne peut distinguer clairement les inégalités qu’elles affrontent. Leur faible visibilité symbolique nourrit leur faible visibilité statistique et politique. Cette invisibilité alimente de facto l’inaction à leur endroit et, en retour, la reproduction des inégalités matérielles qu’elles subissent.

c/ L’expérience de la ruralité au quotidien dessine une condition féminine rurale

Si les femmes rurales présentent des profils sociaux et professionnels hétérogènes, leur expérience quotidienne est néanmoins structurée par un ensemble de contraintes communes. Ces points communs sont beaucoup moins liés à leur position sociale qu’à la nature même des territoires qu’elles habitent. La ruralité n’est pas seulement un paysage. C’est une organisation géographique, où la faible densité éloigne les femmes des lieux et des opportunités. Si, en ruralité, 1 kilomètre = 1 minute, les ruraux, et singulièrement les rurales, partagent une condition commune, façonnée par la faible densité, l’éloignement des opportunités, la rareté des services, l’impératif de mobilité individuelle et le temps nécessaire à lui consacrer. Quelle que soit leur situation professionnelle, les habitantes des zones peu denses évoluent dans des espaces où la dispersion spatiale des activités limite structurellement les options disponibles. Ce n’est pas tant le nombre d’équipements qui manque que leur accessibilité. Cette condition commune crée ce que l’on pourrait nommer une « communauté d’expériences » qui, faute de prise en compte et de compensation, devient une communauté de destins. Finalement, ce sont moins les paysages, pourtant très divers, que cette grammaire commune de la distance et de la dispersion qui unifie l’expérience des femmes rurales.

Toutefois, cette communauté d’expériences ne doit pas masquer une autre forme de communauté, plus large encore : celle qui unit les femmes entre elles, indépendamment du lieu où elles habitent. Comme le montre à bien des égards notre étude, les inégalités de genre qui pèsent sur les femmes rurales sont globalement les mêmes que celles qui affectent les femmes urbaines.

2. De Mirecourt à Villeurbanne en passant par le coeur du Havre : femmes rurales, femmes urbaines, mêmes combats

a/ Le non-partage du travail domestique : un invariant territorial

Si les mouvements féministes successifs ont profondément transformé les droits et les représentations des femmes, la société française demeure un régime d’égalité inachevée. Ce qui frappe à la lecture de nos données, c’est la stabilité transversale des mécanismes de domination que rencontrent les femmes.

Cet état de fait ne semble pas connaître de frontières géographiques. Les inégalités entre les femmes et les hommes se retrouvent partout, au coeur des grandes villes, des banlieues, comme des villages et des hameaux. Ce constat rejoint l’idée développée par Pierre Bourdieu selon laquelle les rapports de genre constituent une structure structurée et structurante4Voir Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980., capable de se recomposer dans des contextes très différents, sans perdre son efficacité. On retrouve également ici la grille proposée par la philosophe Nancy Fraser, qui distingue les deux versants des injustices de genre : la redistribution, c’est-à-dire la manière dont les ressources, le temps et les positions sociales sont répartis, et la reconnaissance, c’est-à-dire la valeur symbolique attribuée aux identités, aux pratiques et aux rôles5Voir Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et distribution, Paris, La Découverte, 2005.. La ruralité et l’urbanité modifient les formes d’expression de ces injustices, mais ne changent pas leur nature profonde. Ce qui fait évoluer le territoire, ce ne sont pas tant les inégalités de genre elles-mêmes que la manière dont elles s’inscrivent dans la vie quotidienne, les opportunités disponibles, les arbitrages possibles et les chaînes de dépendance qui structurent les existences.

La matrice de ces inégalités demeure le non-partage des tâches domestiques et parentales. C’est cette asymétrie, fondatrice, qui rejaillit sur la plupart des autres. La sociologue Arlie Hochschild l’a formulé dès 1989 avec le concept de « seconde journée » : avant et après le travail rémunéré s’ouvre pour les femmes une autre séquence de travail invisible, faite d’organisation, d’anticipation et de responsabilités morales envers le foyer6Voir Arlie Hochschild et Anne Machung, The Second Shift. Working Families and the Revolution at Home, New York, Penguin Books, 2012.. Cette charge opérationnelle et mentale, ce travail invisible « à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence7Nicole Brais, cité in « Dialogues économiques. La charge mentale, une double peine pour les femmes », lejournal.cnrs.fr, 4 mars 2021. », reste l’un des angles morts les plus massifs des politiques publiques. L’Observatoire des inégalités en offre une confirmation implacable : depuis 2003, le partage des tâches domestiques et familiales ne progresse pas. Il semble au point mort8Observatoire des inégalités, 2020..

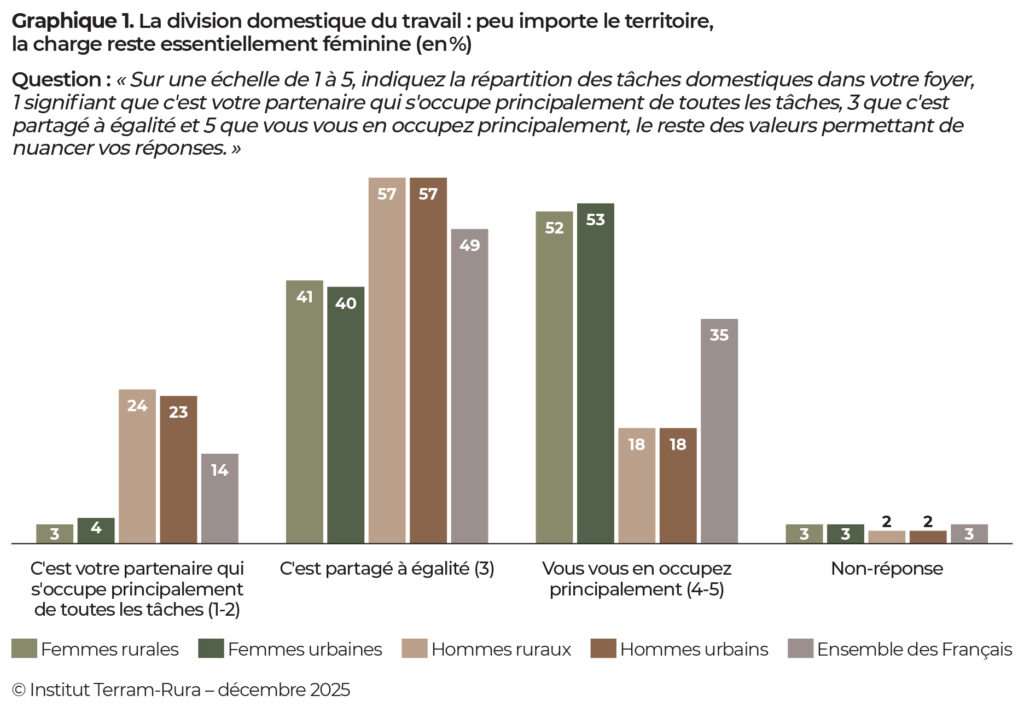

Les données de notre étude en fournissent une illustration concrète. Les femmes sont moins de 4 % à estimer que leur conjoint en fait davantage qu’elles à la maison (4 % en milieu urbain, 3 % en ruralité). À l’inverse, 18 % des hommes, quel que soit leur territoire d’ancrage, estiment faire plus que leur conjointe. Ce décalage de perception révèle un mécanisme central de reproduction des inégalités, à savoir la banalisation du travail féminin jusqu’à le rendre « naturel » et la désintégration cognitive et symbolique de la contribution féminine dans la division du travail domestique.

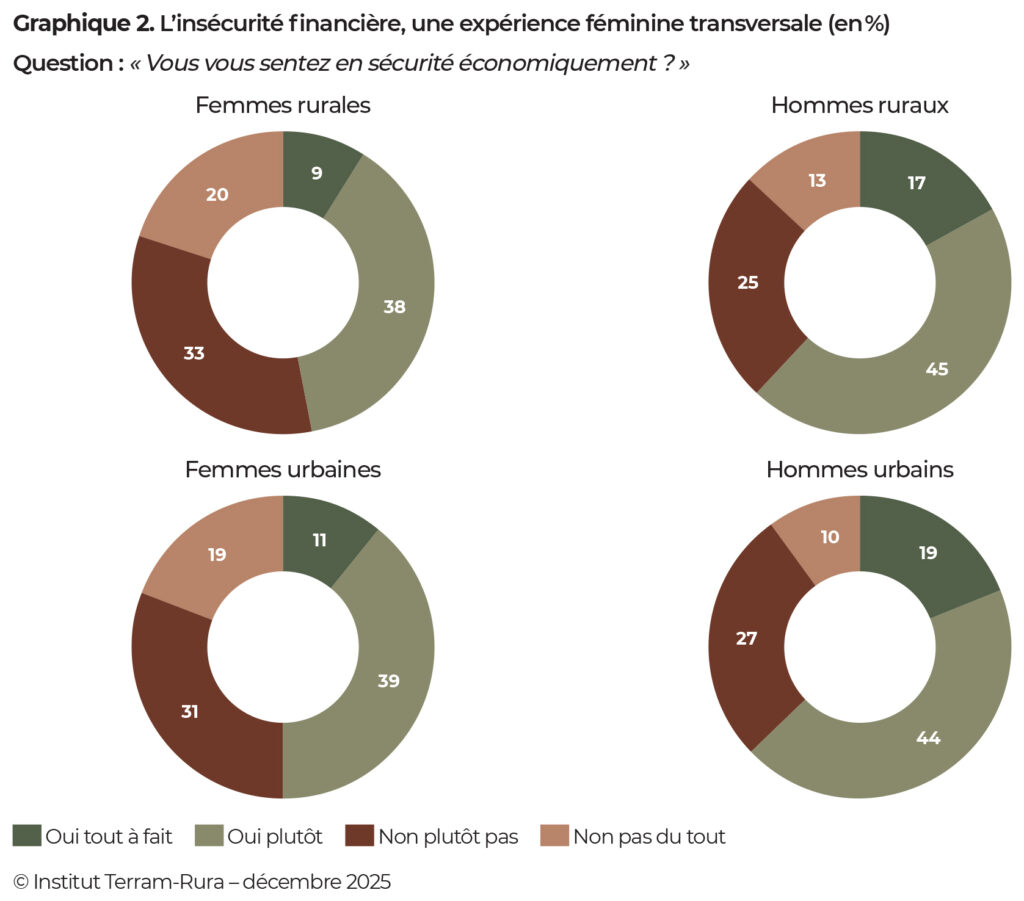

b/ La sécurité économique : un sentiment genré avant d’être géographique

Une autre dimension qui rapproche fortement les femmes, indépendamment de leur lieu de vie, est celle de la sécurité économique, entendue comme la capacité à mener son existence sans être exposée à des risques financiers susceptibles d’entamer son autonomie. On pourrait imaginer que les différences territoriales – structure sectorielle de l’emploi, densité des services, diversité des opportunités professionnelles… – produisent des effets contrastés entre femmes rurales et urbaines. Or les données contredisent ce présupposé : 53 % des femmes rurales déclarent ne pas se sentir en sécurité économique, soit 3 points de plus que les femmes urbaines (50 %). L’écart se joue ailleurs, du côté des hommes, beaucoup moins nombreux à exprimer cette insécurité (38 % des ruraux, 37 % des urbains).

En France, entre 1998 et 2015, l’écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé de 9 à 16 %9Voir Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq, « Inequalities and the individualization of wealth », Journal of Public Economics, vol. 184, avril 2020, article 104145.. Il a donc quasiment doublé. Les représentations culturelles associant la féminité au don, à la gratuité et à la disponibilité – et la masculinité au pouvoir, au revenu et au patrimoine – irriguent encore largement les pratiques familiales, les politiques fiscales et les trajectoires professionnelles10Voir Titiou Lecoq, Le Couple et l’Argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, Paris, L’Iconoclaste, 2022.. C’est ainsi que les inégalités économiques se nourrissent des inégalités domestiques et symboliques.

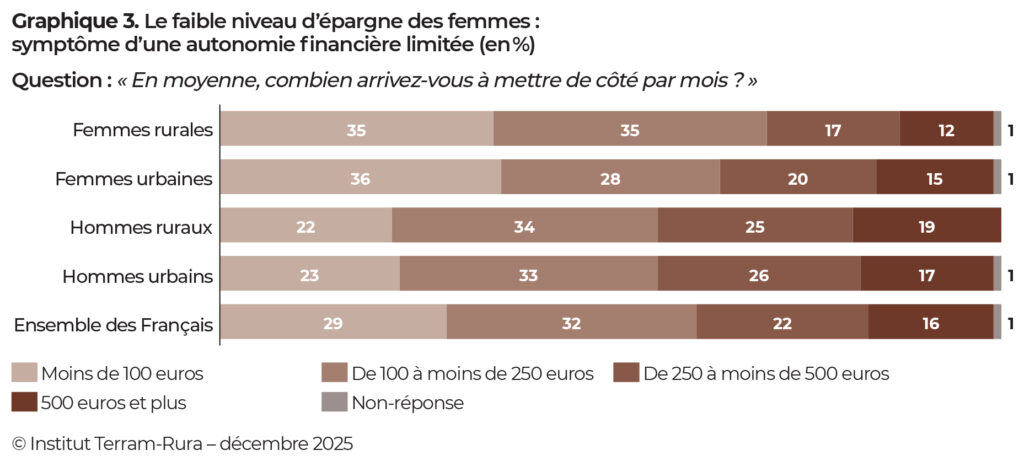

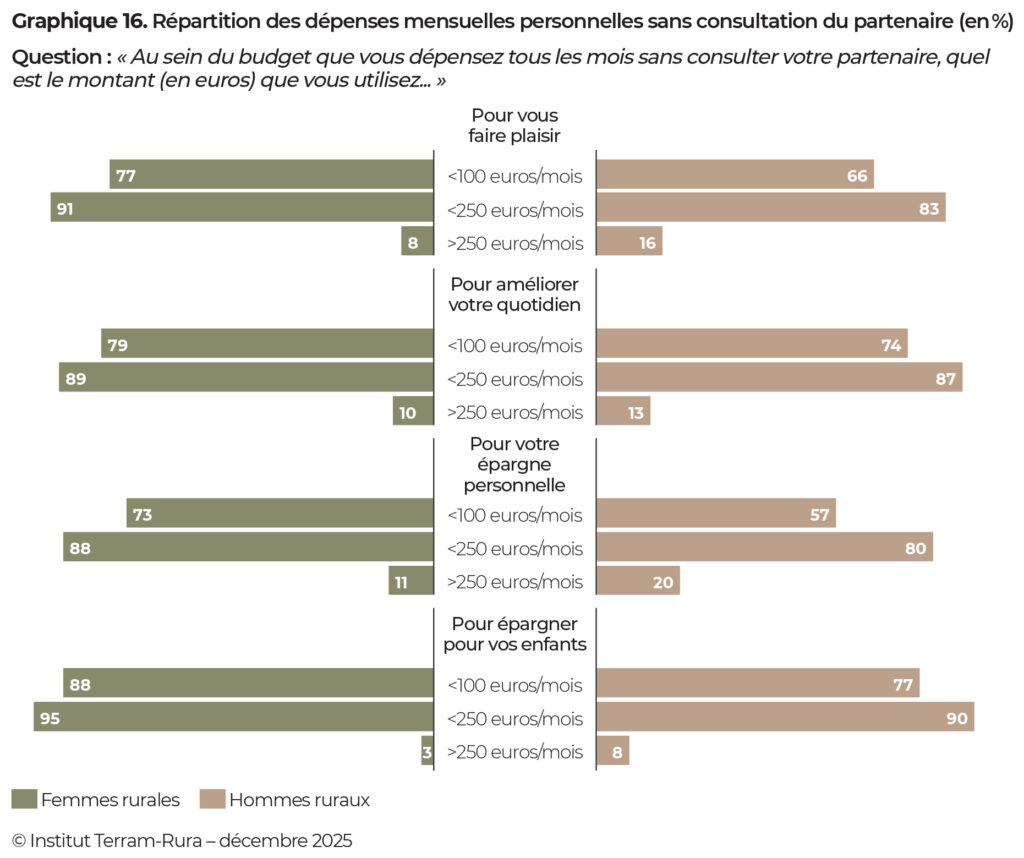

L’un des facteurs qui alimente le sentiment d’insécurité économique des femmes est leur capacité plus limitée à épargner. Un constat qui vaut autant en ville qu’à la campagne : 40 % des femmes rurales et 41 % des femmes urbaines déclarent pouvoir mettre de l’argent de côté chaque mois, loin derrière les hommes (54 % des urbains, 55 % des ruraux). Lorsque l’on examine plus finement les montants réellement mis de côté chaque mois, un schéma similaire apparaît. Femmes rurales et femmes urbaines déclarent, dans des proportions quasiment identiques, n’épargner que de très petites sommes, le plus souvent moins de 100 euros par mois. À l’inverse, les hommes sont nettement moins concernés par cette épargne minimaliste et parviennent plus fréquemment à mettre de côté des montants plus élevés. Ce résultat peut sembler contre-intuitif si l’on pense les conditions économiques uniquement à partir du type d’emploi ou du territoire, mais il montre bien que, dans la capacité à dégager une marge financière, le poids du genre l’emporte sur l’effet du lieu de vie.

Mêmes similitudes genrées pour l’endettement et le fait de devoir prendre sur son épargne : un quart des femmes rurales (27 %) et urbaines (24 %) dépensent chaque mois davantage qu’elles ne gagnent, quand les hommes ne sont que 17 % (ruraux) et 16 % (urbains) dans cette situation. C’est ainsi que les femmes assument une part disproportionnée des arbitrages financiers du foyer, alors qu’elles disposent souvent de revenus plus fragmentés, plus bas et plus précaires.

c/ Comment le genre balise les trajectoires professionnelles

Dès les premières bifurcations scolaires, les femmes, en ruralité ou en milieu urbain, décrivent la force d’une assignation initiale liée à leur genre. Cette assignation infléchit leurs choix, avant même que ne se déploient les effets des milieux sociaux ou des contextes territoriaux. Près d’une femme sur deux déclare ainsi que son orientation ou sa trajectoire professionnelle a été limitée du fait même d’être une femme.

Ce qui frappe, dans l’ensemble des réponses recueillies, c’est la constance avec laquelle les femmes identifient le genre comme le premier facteur pesant sur leur parcours. Cette primauté n’est pas modulée par le niveau de diplôme, le revenu ou le lieu de vie. Elle traverse toutes les catégories. Lorsque les femmes hiérarchisent les contraintes qui ont pesé sur leur trajectoire, le genre apparaît comme la variable structurante, celle qui précède les autres et les organise.

Lorsque les femmes sont sondées sur leurs trajectoires professionnelles, les conséquences en chaîne apparaissent distinctement. Une proportion significativement plus importante de femmes rurales (31 %) comme urbaines (29 %) dit ne pas se sentir libre dans ses choix de carrière (contre 24 % pour les hommes ruraux et 23 % pour les hommes urbains). Le même alignement apparaît dans la satisfaction au travail, avec des femmes qui expriment un niveau de satisfaction inférieur à celui des hommes : 34 % des rurales et 35 % des urbaines se disent ainsi insatisfaites, contre un quart des hommes tous territoires confondus.

Enfin, lorsque l’on interroge leur optimisme professionnel, 58 % des femmes rurales comme urbaines se déclarent confiantes. Les hommes ruraux, quant à eux, affichent un niveau d’optimisme nettement moindre que les hommes urbains (61 % contre 69 %), au point de se rapprocher de celui des femmes. Ce resserrement, inhabituel, suggère que certaines contraintes propres aux zones peu denses peuvent également peser sur les hommes.

d/ La liberté sous contrainte

Lorsque l’on quitte la sphère professionnelle pour interroger la vie personnelle, le même parallélisme s’impose. Les femmes rurales et urbaines sont, dans les deux cas, 23 % à déclarer ne pas se sentir pleinement libres dans leur vie privée. C’est 6 points de plus que les hommes, urbains comme ruraux (17 %). Comment en serait-il autrement ? L’autonomie financière et la position professionnelle constituent des leviers essentiels de la liberté conjugale. Moins de ressources propres, moins de marges de manoeuvre, moins de sécurité économique, moins de capacité à décider pour soi, qu’il s’agisse de négocier le quotidien, d’imposer ses choix ou d’envisager, le cas échéant, une séparation. Les écarts ressentis dans la vie intime prolongent mécaniquement ces déséquilibres. Ainsi, 16 % des femmes rurales mariées et 20 % des femmes urbaines mariées déclarent se sentir souvent peu écoutées au sein de leur famille. Là encore, l’écart avec les hommes est frappant : seuls 8 % des ruraux et 11 % des urbains rapportent cette expérience.

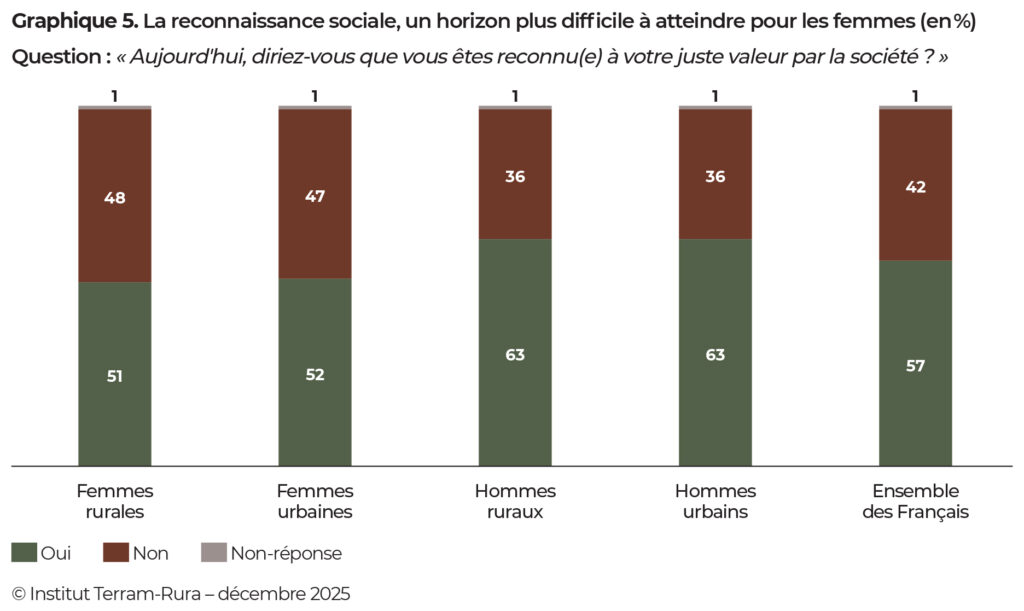

Pour comprendre cette dissymétrie, l’analyse de l’éthique du care semble particulièrement adaptée. Nos sociétés reposent sur une véritable politique de l’attention, c’est-à-dire sur la manière dont nous distribuons l’écoute, la considération et la crédibilité11Voir Sandra Laugier, « L’éthique comme politique de l’ordinaire », Multitudes, n° 37-38, automne 2009, p. 80-88.. Dans l’espace domestique, certaines voix sont spontanément perçues comme légitimes, d’autres reléguées à l’arrière-plan. Il ne s’agit pas d’une intentionnalité malveillante, mais d’une organisation symbolique ancienne et patriarcale qui hiérarchise les besoins et les paroles. Les données convergent : les femmes, où qu’elles vivent, demeurent plus exposées à cette inégalité de réception, qui façonne profondément leur sentiment de liberté et de reconnaissance au sein du couple. Ce n’est donc pas un hasard si l’accumulation de ces inégalités, petites ou grandes, produit chez les femmes le sentiment de ne pas être reconnues à leur juste valeur. Ce déficit de reconnaissance, forme de dévalorisation sociale, s’ajoute aux inégalités matérielles, voire les renforce.

L’ensemble de ces données fait état d’inégalités de genre qui agissent comme des charges cumulatives. Des contraintes successives qui, superposées les unes aux autres, finissent par peser durablement sur les femmes. Les effets de ces tensions ne demeurent pas circonscrits à la sphère sociale et s’incarnent aussi dans la santé psychique. Ainsi les femmes sont-elles 71 % en ruralité et 73 % en ville à déclarer rencontrer des situations psychologiques difficiles, contre 56 % pour les hommes ruraux et 59 % pour les hommes urbains. La « fatigue d’être soi » décrite par Alain Ehrenberg12Voir Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998. trouve ici une traduction genrée : lorsque les responsabilités domestiques, professionnelles, familiales et organisationnelles s’additionnent, lorsque vos écosystèmes de proximité ne vous accordent pas une écoute suffisante, lorsque ces souffrances du quotidien ne sont pas reconnues à leur juste valeur, la charge mentale se transforme en charge émotionnelle et celle-ci en vulnérabilité psychologique13Voir Victor Delage, Margaux Tellier-Poulain et Lou Vincent, Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer, Institut Terram-Institut Montaigne-Mutualité française, septembre 2025..

3. « Malus rural du genre » : si le genre crée l’inégalité, le territoire l’amplifie

a/ Une charge domestique amplifiée par les contraintes territoriales

Si les femmes expérimentent les mêmes inégalités de genre, souvent dans des proportions similaires, une dimension supplémentaire, cette fois territoriale, apparaît immédiatement à l’analyse des données : l’écart entre les femmes et les hommes est presque toujours plus marqué en ruralité qu’en milieu urbain. En d’autres mots, le genre structure les trajectoires partout, mais il le fait plus durement dans les espaces peu denses. Le différentiel n’est pas seulement statistique ; il signe ce que la sociologie appelle un « effet de contexte », où un même rapport social produit des conséquences plus lourdes selon l’environnement dans lequel il s’inscrit.

On l’a dit, quel que soit leur lieu de vie, les femmes assument l’essentiel des tâches familiales et domestiques. Mais, en ruralité, cette charge prend une épaisseur supplémentaire parce qu’elle se déploie dans un milieu où chaque nécessité du quotidien – se rendre à l’école, accompagner aux activités, effectuer une démarche administrative, travailler, consulter un médecin… – suppose un déplacement souvent long, rarement mutualisable et bien souvent à leur charge. Ici, la division genrée du travail rencontre ce que Jacques Lévy nomme la justice spatiale14Voir Jacques Lévy, Théorie de la justice spatiale, géographies du juste et de l’injuste, Paris, Odile Jacob, 2018. : le simple fait d’habiter loin des services multiplie le coût temporel et organisationnel de chaque obligation.

Certains travaux récents ont montré que près de 86,5 % des femmes rurales géraient les démarches administratives du foyer, que 70 % accompagnaient les enfants à l’école que 74,2 % les accompagnaient pour leurs activités extrascolaires15Émilie Agnoux et Émilie Nicot, Accéder aux services publics en milieu rural : les femmes en première ligne ?, Fondation Jean-Jaurès, juin 2023, p. 3.. Autant de responsabilités qui, en ville, peuvent être partagées ou allégées par les infrastructures de transport et la densité des services mais qui, en ruralité, deviennent des heures de route cumulées, des semaines fragmentées, une énergie morcelée.

Cette géographie peu dense, où chaque activité implique un déplacement, alourdit la dimension logistique des responsabilités domestiques. Ainsi, si le partage des tâches domestiques est peu ou prou équivalent dans les couples urbains et ruraux, la charge mentale qui pèse sur les femmes rurales est augmentée par la distance et la logistique afférente. Lorsque l’on demande aux femmes rurales quelle est la personne qui porte, dans leur foyer, la charge mentale de la famille, elles sont donc 40 % à dire que c’est presque exclusivement elle. Cette proportion est de 33 % chez les femmes urbaines, soit 7 points d’écart.

b/ Le coût temporel de la ruralité

La logique du don coûte plus cher en ruralité. Non parce qu’elle est essentiellement féminine, mais parce qu’elle s’exerce dans un territoire qui amplifie mécaniquement la charge invisible : plus de kilomètres, moins d’alternatives, davantage d’imprévus, plus de dépendance à la voiture, plus de temps soustrait à soi.

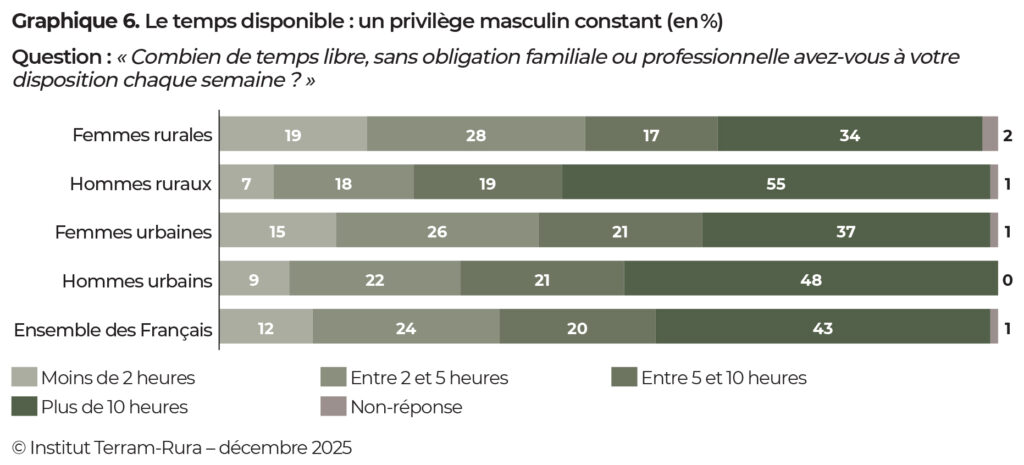

À titre d’exemple, lorsque l’on interroge femmes et hommes sur leur temps réellement disponible pour eux-mêmes, sans obligation familiale ni professionnelle, la ruralité amplifie les écarts de genre. Ainsi, 19 % des femmes rurales déclarent disposer de moins de deux heures par semaine pour elles-mêmes, soit une différence de 12 points avec les hommes ruraux (7 %). En milieu urbain, le delta s’avère deux fois moins élevé, limité à 6 points (15 % pour les urbaines contre 9 % pour les urbains). Le genre crée l’écart et la ruralité l’amplifie. Le delta en ruralité est même encore plus frappant lorsque l’on sonde des seuils plus élevés : 47 % des femmes rurales disposent de moins de cinq heures hebdomadaires, contre 25 % des hommes ruraux, soit un écart de 22 points. C’est plus du double du delta urbain, limité à 10 points entre les urbaines (41 %) et les urbains (31 %).

L’arrivée d’enfants amplifie encore ces déséquilibres. Ainsi, 58 % des femmes rurales célibataires avec enfant estiment disposer de moins de cinq heures de temps pour elles par semaine, contre 39 % des hommes ruraux célibataires avec enfant. Le mariage creuse davantage l’écart : 57 % des femmes rurales mariées avec enfant déclarent avoir moins de cinq heures pour elles. C’est 25 points de plus que les hommes ruraux mariés avec enfant (32 %).

Ce phénomène met en évidence ce que l’on peut nommer un « malus rural du genre » : les inégalités domestiques ne changent pas de nature à la campagne, mais elles s’intensifient sous l’effet des contraintes territoriales. Les travaux sur l’économie du temps montrent que la charge domestique ne dépend pas seulement du nombre de tâches, mais du coût temporel de leur réalisation. Or, en zones peu denses, ce coût est objectivement plus élevé : davantage de trajets, d’éloignement, d’imprévus logistiques, moins de services accessibles, une moindre externalisation possible du travail domestique.

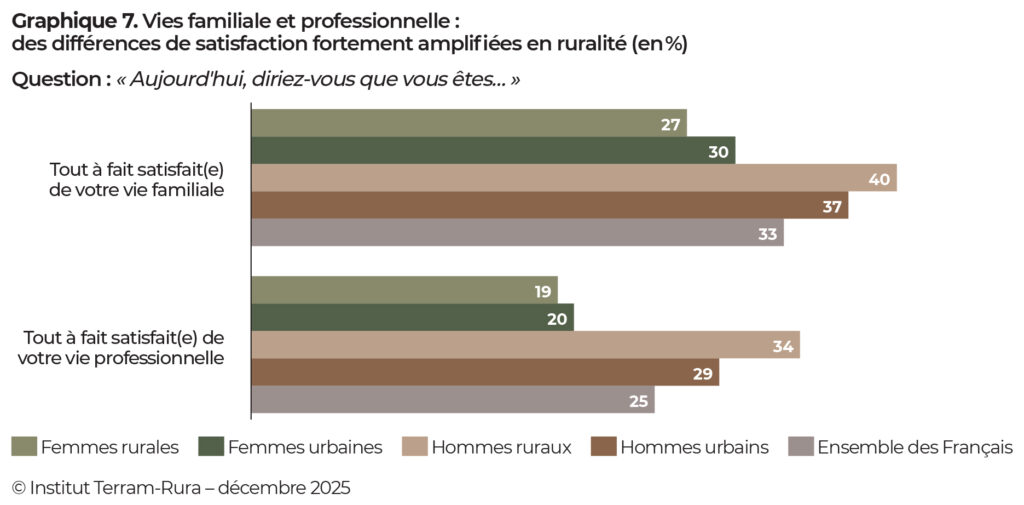

c/ Travail, responsabilités familiales et satisfaction : un écart accru en zones peu denses

Les niveaux de satisfaction exprimés à la fois pour la vie familiale et la vie professionnelle révèlent des écarts de genre nettement plus prononcés en ruralité qu’en milieu urbain. Alors que les femmes sont partout moins satisfaites que les hommes, cet écart se creuse particulièrement dans les espaces peu denses, où les contraintes du quotidien et la charge mentale accrue réduisent davantage les marges du bien-être féminin.

Ces écarts se retrouvent dans la place accordée à la parole au travail. Un quart des actives, rurales comme urbaines, déclarent ainsi être souvent peu écoutées dans leur environnement professionnel. Mais, en ruralité, le delta entre femmes et hommes atteint 8 points (24 % contre 16 %), alors qu’il n’est que de 5 points en milieu urbain (26 % contre 21 %).

Ces logiques se prolongent dans la sphère domestique. Si une majorité de femmes, en ville comme à la campagne, estiment que les responsabilités familiales limitent leurs marges de manoeuvre, les écarts de genre sont, là encore, plus prononcés en ruralité. À la question : « Vos responsabilités au sein du foyer limitent-elles vos possibilités professionnelles ou personnelles ? », le delta est de 16 points entre femmes et hommes urbains (39 % contre 23 %), mais grimpe jusqu’à 22 points en ruralité (38 % contre 17 %). Loin d’être un simple décor, le territoire agit comme un multiplicateur des rapports sociaux, transformant des écarts déjà structurels en asymétries plus profondes. Ce « malus rural du genre » met en lumière l’articulation étroite entre division genrée du travail, organisation spatiale et disponibilité des ressources collectives. Là où les infrastructures, les services et les mobilités sont plus rares, la charge invisible se densifie mécaniquement et pèse davantage sur les femmes. Il en résulte une économie du temps plus contrainte, une autonomie plus restreinte et des marges de choix plus étroites, tant dans la sphère intime que professionnelle. Ce faisceau de contraintes rappelle, en creux, que les politiques d’égalité femmes-hommes ne peuvent être pensées indépendamment des politiques territoriales : s’attaquer aux inégalités de genre suppose aussi de corriger les inégalités d’accès, de distances et de services, qui les intensifient.

II. La fabrique des trajectoires féminines rurales

1. Celles qui partent, celles qui restent

a/ La fin du collège : premier éloignement, premier tri des possibles

De nombreux facteurs conditionnent les choix, les attentes et les perspectives des jeunes ruraux. Trois dimensions en particulier jouent un rôle décisif : le poids du genre, celui du milieu social et celui du territoire. Chacune de ces dimensions exerce une influence propre, mais c’est leur combinaison qui détermine le plus fortement les possibles. Ainsi, quand on est une jeune fille dans un village des Pyrénées, des Vosges ou du Loiret, la faible densité du territoire, les distances à parcourir chaque jour et la rareté des infrastructures modèlent le quotidien, orientent les aspirations et dessinent le futur.

C’est désormais un fait reconnu et de plus en plus documenté : les jeunes ruraux sont confrontés à la nécessité d’ajuster leurs ambitions scolaires à la géographie de l’offre disponible. De 3 à 14 ans, leurs domiciles sont en moyenne éloignés de leurs écoles et collèges par 10,5 kilomètres. À l’entrée au lycée, la distance fait plus que doubler et atteint 23,2 kilomètres pour les 15-17 ans16Benjamin Méreau et Sonia Oujia, « Grandir en milieu rural : des trajets plus longs pour aller à l’école », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 77, 18 janvier 2022, p. 2.. Un éloignement d’autant plus déterminant que les réseaux de transports en commun desservent mal 53 % des jeunes ruraux pour le bus et 62 % pour le train17Félix Assouly, Salomé Berlioux et Victor Delage, Jeunesse et mobilité : la fracture rurale, Institut Terram-Rura, mai 2024, p. 21..

Sans surprise, le défi de l’orientation s’impose de façon particulière aux jeunes filles rurales et notamment à celles de milieux populaires, majoritaires en ruralité. L’effet de genre qui s’impose à ces « filles du coin18Voir Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les Filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris, Presses de Sciences Po, 2021. » s’appuie en effet sur un attendu genré qui ne s’applique pas autant aux garçons. Parce qu’elles contribuent souvent, dès l’enfance, aux tâches domestiques et familiales (ménage, courses, garde des plus petits, aide aux aînés…), ces jeunes filles sont perçues comme nécessaires à l’équilibre du foyer, ce qui rend leur départ moins évident, moins encouragé, parfois moins légitime à leurs propres yeux. Elles‑mêmes le perçoivent bien et en témoignent, racontant que leurs grands frères ont été soutenus, voire incités à partir à l’internat, quand elles-mêmes se sont senties retenues.

À ces réticences à voir les jeunes filles rurales de milieu populaire quitter leur famille à 15 ans s’ajoute un autre phénomène : la forte proportion d’entre elles qui souhaitent s’orienter vers des métiers du care. Ces filières professionnalisantes sont en effet davantage présentes et mieux réparties dans les zones peu denses et très peu denses. Elles constituent des trajectoires de proximité particulièrement investies par les jeunes filles rurales, pour qui s’éloigner représente un coût financier, logistique et affectif. En adéquation, en outre, avec un réflexe féminin qui, lui, n’est pas territorialisé : celui de vouloir prendre soin des autres et d’injecter très tôt cette donne dans sa trajectoire professionnelle.

b/ La majorité : bascule décisive et exode sélectif des filles rurales

Si la dialectique entre partir et rester structure les trajectoires des jeunes ruraux dès l’âge de 15 ans, elle atteint son paroxysme à 18 ans, au moment du baccalauréat et de la potentielle entrée dans l’enseignement supérieur. À cet âge charnière, les jeunes ruraux doivent décider non seulement de ce qu’ils feront à la rentrée de septembre, mais aussi de ce que ce choix impliquera, pour eux, en termes de lieu de vie.

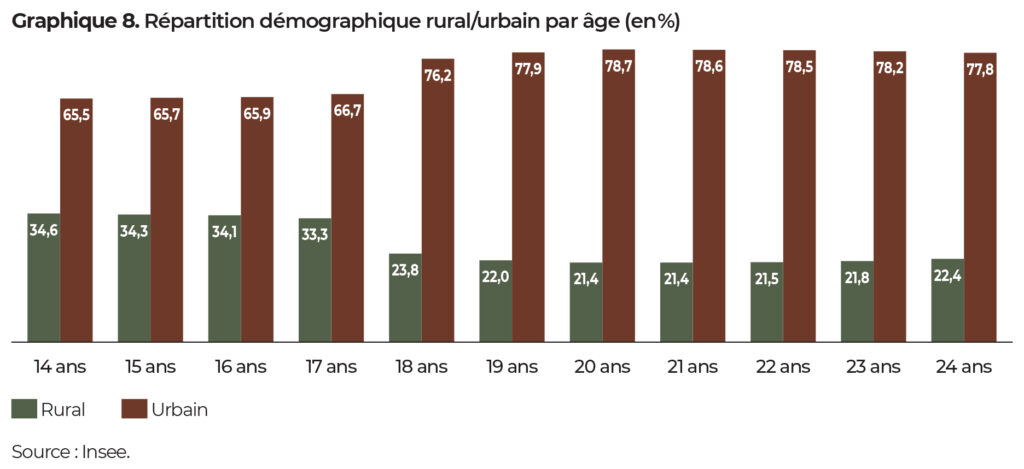

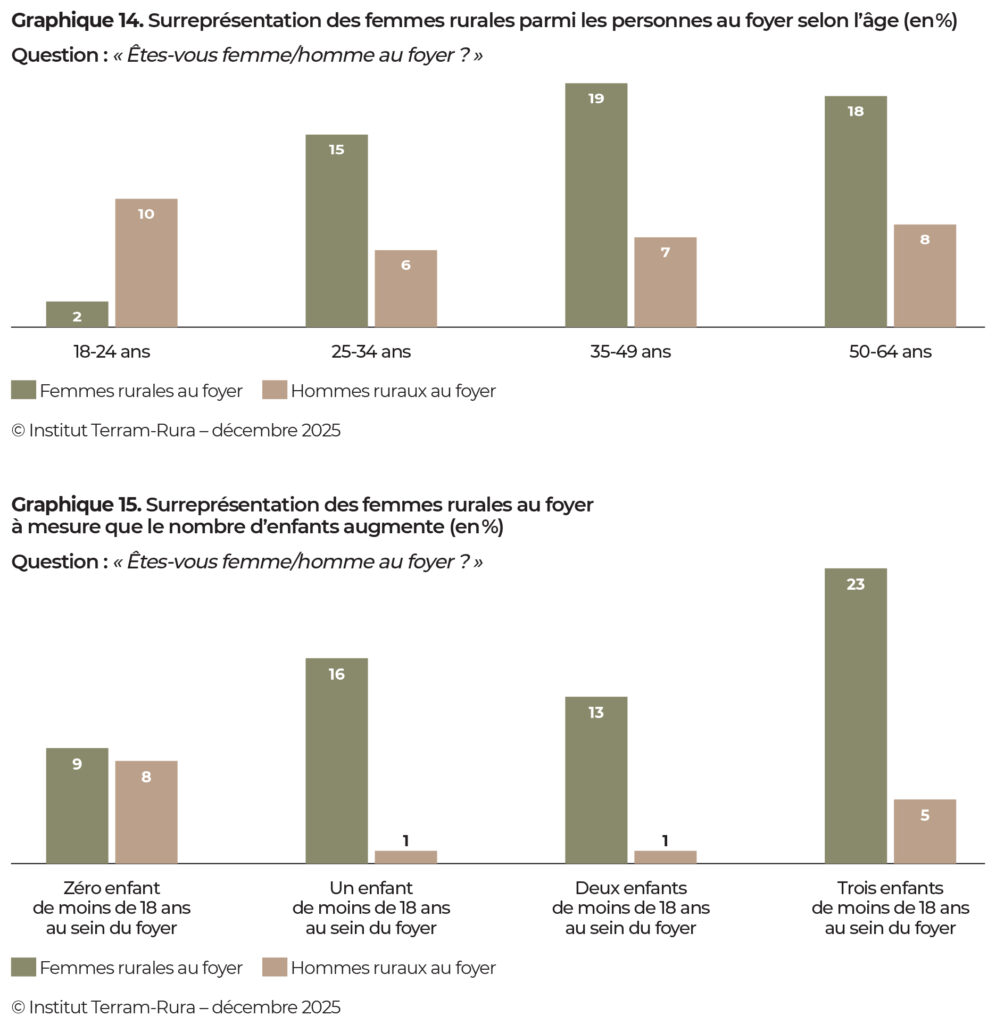

La géographie de l’enseignement supérieur rend ce choix lourd de conséquence, avec 83 % des places proposées sur Parcoursup situées dans les grandes agglomérations19« 48 % des places proposées sur Parcoursup sont situées dans les grandes agglomérations à forte concentration de fonctions métropolitaines, 35 % dans les autres grandes agglomérations dotées de gros employeurs et 8 % dans les zones à économie diversifiée ; enfin les zones résidentielles, touristiques, spécialisées dans l’agriculture ou dans l’industrie, en regroupent seulement 9 % » (Olivier Pucher, Émeline Avila et Willy Thao Khamsing, « En 2022, 58 % des nouveaux bacheliers quittent leur zone d’emploi en entrant dans l’enseignement supérieur », Insee Première, n° 2031, 8 janvier 2025, p. 1).. L’écrasante majorité de l’offre post-bac contraint donc les jeunes ruraux à envisager le départ. La poursuite d’études n’est alors pas seulement un projet scolaire, mais aussi un projet de mobilité. L’effet démographique s’avère d’ailleurs immédiat. À 17 ans, un tiers des jeunes Français sont ruraux (33 %) ; un an plus tard, ils ne sont plus qu’un quart (24 %). En quelques mois, un cinquième des jeunes ruraux quittent leur territoire. Avoir 18 ans coïncide donc pour beaucoup avec un premier exode urbain.

En proportion, le départ à 18 ans concerne plus les filles rurales que leurs homologues masculins, qui, eux, suivent en moyenne des parcours scolaires plus courts et moins généraux20« En moyenne, les filles s’orientent beaucoup plus souvent que les garçons vers la voie générale (68 % contre 57 %), mais l’écart filles-garçons est d’autant plus élevé que le territoire est de type rural. Il s’élève à 17 points dans le rural (63 % contre 46 %) et à 9 points dans l’urbain (69 % contre 60 %) » (Claudine Pirus, « Le parcours et les aspirations des élèves selon les territoires. Des choix différenciés en milieu rural ? », Éducation & Formations, n° 102, juin 2021, p. 342). Voir aussi Jean-Jacques Arrighi, « Les jeunes dans l’espace rural : une entrée précoce sur le marché du travail ou une migration probable », Formation Emploi, n° 87, juillet-septembre 2004. p. 63-78 ; Sophie Orange et Fanny Renard, avec la collaboration de Sofia Aouni, « Au bonheur des dames. Attachement local et relations d’obligations dans l’accès à l’âge adulte des jeunes femmes d’origine populaire et rurale », rapport final de la post-enquête Rurelles pour la DREES-Ministère des solidarités, CENS/Université de Nantes-Gesco/Université de Poitiers, novembre, 2018.. Le départ s’explique alors par un double mouvement.

D’une part, les emplois peu qualifiés disponibles en territoires ruraux sont en grande partie associés à des métiers socialement construits comme masculins (bâtiment, transport, logistique, agriculture…)21Voir Laurie Pinel, « Conditions de vie des jeunes femmes en zone rurale : des inégalités par rapport aux hommes ruraux et aux urbaines », Études & Résultats, n° 1154, juillet 2020.. Les jeunes filles qui aspirent à une autre voie doivent s’orienter vers des études supérieures qualifiantes. Et donc s’éloigner de chez elles.

D’autre part, les filles rurales sont plus souvent perçues comme « scolaires » que leurs homologues masculins. Elles obtiennent d’ailleurs en moyenne de meilleurs résultats au baccalauréat que les garçons du même territoire22« Trois femmes sur dix dont les parents vivent dans des territoires ruraux résident dans des zones urbaines, contre deux hommes sur dix » (Laurie Pinel, op. cit., p. 1).. Le choix de faire des études se confond alors avec celui de partir. La majorité devient un moment d’ouverture, mais aussi d’arrachement.

Dans le prolongement des premiers choix d’orientation post-brevet, les jeunes filles qui demeurent dans leur commune ou ses environs après leur majorité sont généralement celles issues de milieux plus modestes. Les données sur la mobilité étudiante le confirment : « Plus l’origine sociale d’un candidat est favorisée au regard des chances de réussite scolaire, plus celui-ci exprime une forte demande de mobilité : c’est le cas de 65 % des demandes des néo-bacheliers d’origine sociale très favorisée ou favorisée, 62 % de ceux moyennement favorisés et 56 % des défavorisés23Olivier Pucher, Émeline Avila et Willy Thao Khamsing, art.cit., p. 2.. »

Au-delà de la capacité qu’ont les jeunes rurales de milieu plus favorisé de se projeter vers des études qui impliquent d’aller en ville, celles issues des milieux populaires se heurtent de nouveau à une contrainte majeure : la difficulté financière de quitter le domicile familial pour poursuivre leur formation. Là où la décohabitation constitue un horizon envisageable pour certaines, elle représente, pour d’autres, un obstacle infranchissable. Dans ces conditions, les études courtes et de proximité acquièrent de nouveau une valeur particulière : elles permettent de rester au sein du réseau familial, de limiter les coûts et d’ajuster son parcours d’orientation à l’offre disponible dans un rayon raisonnable autour du domicile. À moyen terme, ce choix assure une insertion plus rapide sur le marché du travail en local. L’ambition scolaire des jeunes femmes s’accorde non pas au désir, mais au possible.

2. Rester et correspondre aux attendus : le poids local des normes de genre

a/ Des attendus différenciés entre hommes et femmes : la respectabilité au féminin

Les jeunes femmes qui restent au sein de leur territoire rural ou qui y reviennent après une mobilité étudiante, ont, pour beaucoup, l’ambition de s’y installer durablement. Cette projection s’accompagne d’un minutieux travail d’inscription locale. Elles cherchent alors à consolider leur place dans les réseaux de sociabilité du territoire, socle de reconnaissance mutuelle, de solidarités implicites et d’avantages concrets dans la vie quotidienne.

Dans cette perspective, les jeunes rurales doivent développer leur capital d’autochtonie, c’est-à-dire « l’ensemble des ressources que procure l’appartenance à des réseaux de relations localisés24Nicolas Renahy, « Classes populaires et capital d’autochtonie. Genèse et usages d’une notion », Regards sociologiques, n° 40, 2010, p. 9. », ressources « dont ne peuvent se dispenser les classes populaires pour participer à la vie sociale25Jean-Noël Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, n° 63, 2003. ». L’autochtonie agit à la fois comme un actif à investir et comme une norme à satisfaire. C’est un capital qui se gagne autant qu’il doit être nourri. Autrement dit, il ne suffit pas d’être là. Il faut montrer que l’on appartient, signifier sa familiarité avec le territoire, manifester sa conformité aux attentes locales. Cette exigence est d’autant plus forte pour les jeunes femmes résidant dans des villages ou des bourgs où elles ne sont pas nées26Voir Benoît Coquard, Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La Découverte, 2022.. Ne pouvant pas toujours s’appuyer sur un ancrage familial ancien ni sur une jeunesse passée sur place, les rurales doivent alors produire les signes d’une appartenance dont elles n’ont pas hérité.

Dans ce processus, la conformité aux normes de genre occupe une place centrale. Correspondre à ce que l’on attend d’une « jeune fille du coin » devient un enjeu stratégique. Toute singularité trop marquée risque de fragiliser le capital d’autochtonie en donnant l’impression d’un décalage, d’une inadéquation avec l’identité du lieu. Les normes de genre sont ici particulièrement puissantes. Elles sont autant définies et alimentées par des déterminations lointaines (médias, réseaux sociaux, contenus culturels, marketing et objets de consommation…) que par des prescriptions proches (amis, famille, professeurs, milieux professionnels…). Ainsi, dans un contexte rural où l’interconnaissance et la reconnaissance locales sont cruciales, les femmes qui se conforment aux normes genrées valorisées peuvent consolider leur inscription dans les réseaux d’appartenance et transformer ce positionnement conforme en ressource sociale.

Cette adéquation aux attentes locales ne relève pas seulement de comportements visibles. Elle s’inscrit également dans des dispositions intériorisées, façonnées par le regard des autres, mais aussi par le regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Les normes de genre sont d’autant plus puissantes qu’elles sont cognitives avant d’être prescriptives. Elles s’invitent dans ce que les femmes croient devoir être, à chaque âge de leur vie.

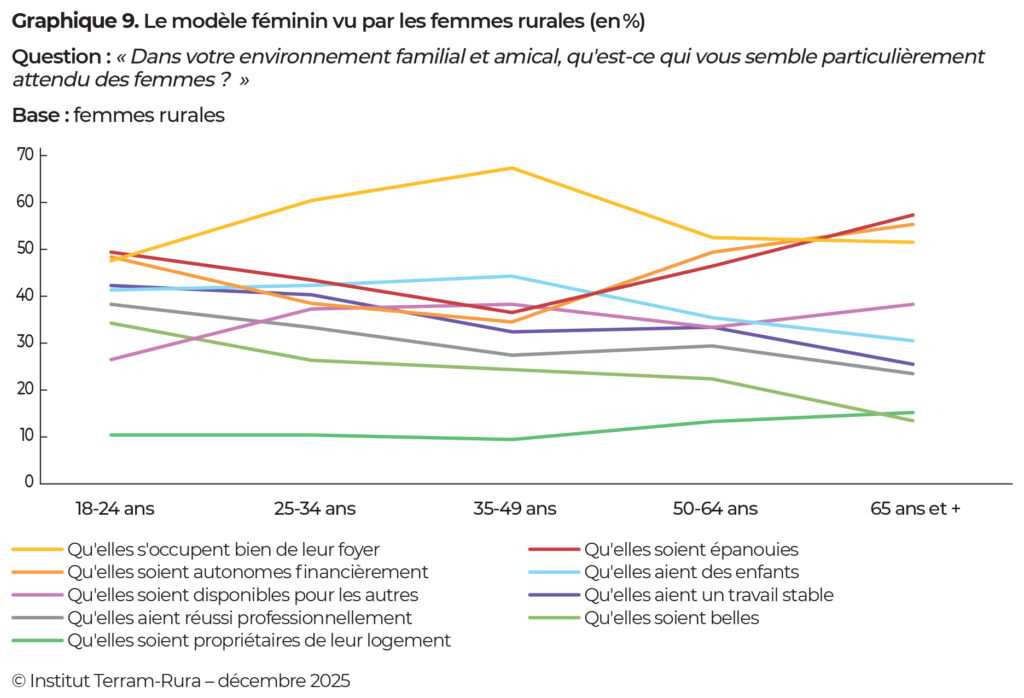

Notre enquête met en évidence cette intériorisation. À la question : « Dans votre environnement familial et amical, qu’est-ce qui vous semble particulièrement attendu des femmes ? », les rurales identifient parmi les attentes prioritaires trois injonctions très éloignées de celles que les hommes ruraux projettent sur eux‑mêmes. Les réponses les plus fréquentes, en moyenne, sont de manière constante :

- « qu’elles s’occupent bien de leur foyer » (57 % des femmes rurales, contre 40 % des hommes) ;

- « qu’elles soient disponibles pour les autres » (36 % contre 24 %) ;

- « qu’elles aient des enfants » (38 % contre 17 %).

Ces chiffres ne traduisent pas seulement une différence de perception. Ils montrent un continuum normatif qui encadre la vie des femmes rurales. Chaque période de la vie accentue des attentes spécifiques. Ainsi les femmes rurales, entre 35 et 49 ans, sont-elles 48 % à considérer qu’avoir des enfants est un attendu prioritaire, plaçant cette injonction en deuxième position, juste derrière celle de « bien s’occuper de leur foyer » (67 %). Ce pic révèle une phase de la vie où les normes de genre se resserrent autour de la maternité et de la domesticité. Comme si l’accomplissement féminin devait alors s’inscrire dans un double registre : la responsabilité familiale et la disponibilité.

Certaines attentes sont, en moyenne, un peu plus partagées avec les hommes ruraux, notamment l’épanouissement (45 % des femmes rurales, 36 % des hommes) ou l’autonomie financière (44 % contre 47 %). Toutefois, les dynamiques au fil des âges divergent fortement selon le genre. Chez les femmes, ces attentes valorisant l’autonomie et l’accomplissement individuel semblent s’affaiblir quand les injonctions liées au foyer deviennent prédominantes, c’est-à-dire entre 25 et 50 ans. Cette période correspond précisément à celle où les normes d’investissement domestique et familial atteignent leur maximum. Pour les femmes rurales, l’autonomie financière ou l’épanouissement personnel deviennent alors des objectifs secondaires, relégués derrière les attentes sociales de maternité, de disponibilité et de bonne gestion du foyer.

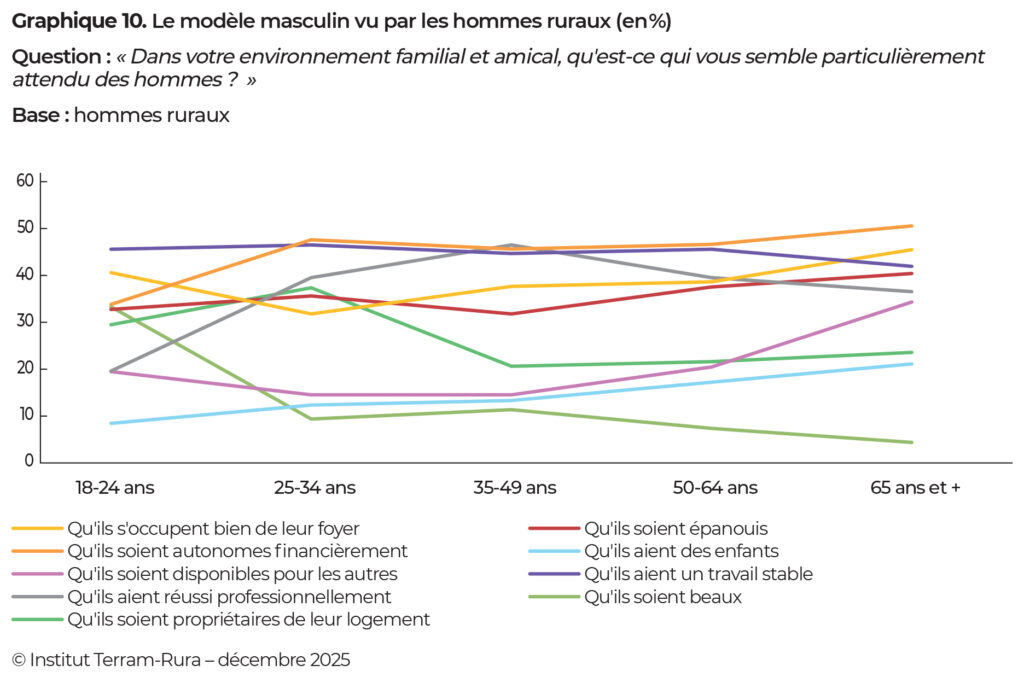

Les hommes ruraux, eux, font face à un tout autre régime d’attentes. Les normes qui pèsent sur eux restent centrées sur la réussite professionnelle (38 % des hommes ruraux, contre 28 % des femmes rurales), la stabilité de leur emploi (43 % contre 32 %) et l’autonomie financière. Le fait de « bien s’occuper du foyer » apparaît dans leurs réponses, mais revêt un sens distinct : il ne s’agit pas d’une responsabilité quotidienne, mais plutôt d’une contribution morale ou symbolique.

Ce décalage ressort nettement lorsque, dans une autre question, plus de cinq hommes ruraux sur dix (54 %) déclarent que l’on attend d’eux qu’ils « subviennent aux besoins financiers du foyer », proportion encore plus forte chez les plus jeunes (60 % des moins de 25 ans) et chez les plus âgés (64 % des plus de 65 ans). Sans surprise, le pourvoi aux ressources du foyer apparaît comme une obligation masculine, la gestion matérielle et émotionnelle du foyer comme une obligation féminine.

Tout se passe alors comme si les femmes rurales étaient placées à la croisée de deux systèmes d’attentes : l’un, local, qui valorise leur inscription dans les réseaux de proximité ; l’autre, genré, qui prescrit la disponibilité, le soin et la continuité domestique. Ces attentes se renforcent mutuellement. Parce que la conformité aux normes locales est indispensable pour stabiliser son capital d’autochtonie et parce que ces normes locales sont elles-mêmes traversées par des injonctions de genre, les femmes rurales se retrouvent encouragées à privilégier certaines orientations, considérées comme féminines et socialement valorisées. Ainsi, en zones rurales, les attendus genrés ne se contentent-ils pas d’influencer les aspirations. Ils conditionnent les trajectoires personnelles et professionnelles, en orientant les femmes vers des voies perçues comme légitimes, acceptables ou socialement rassurantes, parfois au détriment de leurs ambitions propres. Le territoire, en tant que structure de normes et d’opportunités, participe à définir les contours, les logiques d’expression et les formes d’acceptabilité sociale qui pèsent sur les femmes.

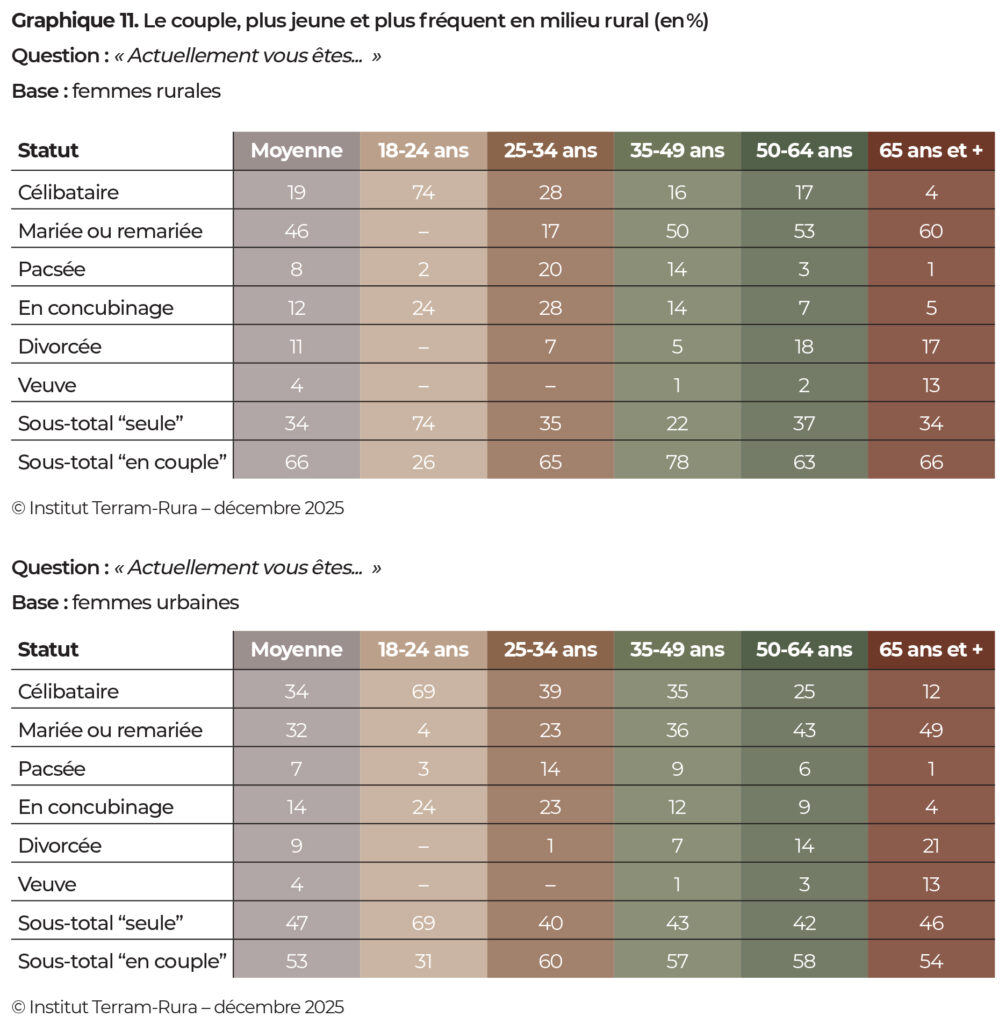

b/ Se mettre en couple : un amortisseur économique à sens unique

En comparaison avec les urbaines, les rurales se mettent en couple plus tôt et en proportion plus élevée. Cette entrée plus précoce dans la conjugalité ne relève pas seulement de trajectoires individuelles ou affectives. Elle s’inscrit dans l’ensemble d’attendus de genre décrits précédemment, où la stabilité conjugale et la création d’un foyer constituent des marqueurs forts d’intégration sociale. Au-delà de l’intention personnelle et des sentiments amoureux qui motivent la mise en couple, cette étape est aussi une norme de vie adulte, porteuse de reconnaissance locale et de respectabilité.

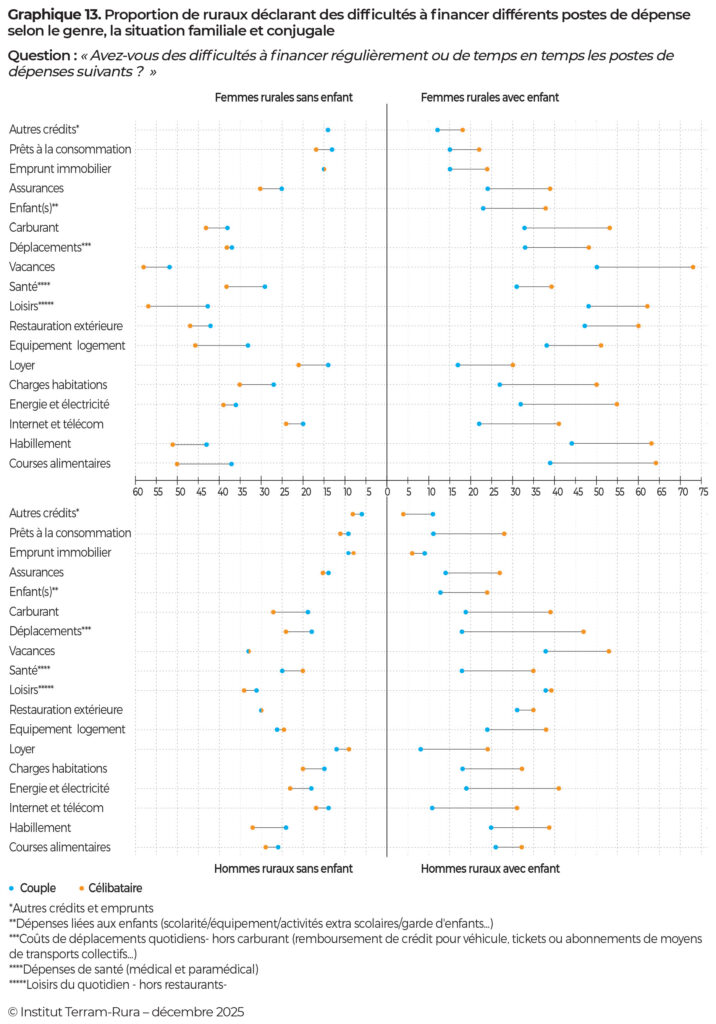

Mais ce phénomène a également une dimension économique. Les femmes rurales disposent en moyenne de revenus inférieurs à ceux des hommes ruraux. Dans ce contexte, la mise en couple joue un rôle d’amortisseur financier. Le partage des dépenses du quotidien (logement, énergie, courses, déplacements…) constitue un avantage objectif. Cette mutualisation des ressources se traduit immédiatement dans les données : pour les dépenses alimentaires, les difficultés financières déclarées diminuent de 13 points entre les femmes rurales célibataires sans enfant (50 %) et les femmes rurales en couple sans enfant (37 %).

Cette dynamique s’observe de façon analogue sur 15 des 18 postes de dépenses analysés, dont 11 affichent une amélioration supérieure ou égale à 5 points. Le gain économique est donc largement transversal.

Les hommes ruraux célibataires sans enfant bénéficient eux aussi d’un intérêt économique à la conjugalité. Mais cet effet est nettement moins marqué : seuls 5 postes sur 18 présentent une amélioration d’au moins 5 points.

L’effet multiplicateur de la conjugalité devient encore plus visible lorsque le couple a des enfants. Pour les femmes, l’amélioration du pouvoir d’achat dépasse 10 points sur 14 des 18 postes de dépenses analysés. Pour les hommes, c’est le cas pour 13 postes. Pour les dépenses alimentaires par exemple, le pouvoir d’achat des femmes avec enfant s’améliore de 25 points lorsqu’elles sont en couple, contre seulement 5 points pour les hommes.

Ce constat en suggère un autre, tout aussi crucial. Si la mise en couple améliore le niveau de vie des femmes rurales, la séparation produit l’effet inverse, avec une intensité disproportionnée. S’extraire constitue pour une femme rurale une chute économique plus brutale que pour un homme, en raison de revenus individuels plus faibles, d’opportunités professionnelles plus limitées, de réseaux de sociabilité locaux souvent plus limités et d’une plus grande charge financière du quotidien lorsqu’elle vit seule.

c/ Devenir parent : la tension entre mode de garde et activité professionnelle des femmes

Toutes générations confondues, les femmes rurales ont plus souvent des enfants que les femmes urbaines. Près des deux tiers (64 %) d’entre elles sont mères, contre 49 % en ville. Dans un modèle où la répartition des tâches familiales demeure fortement genrée, l’arrivée d’un enfant produit des effets profonds sur l’organisation du couple. Ces effets pèsent plus lourdement sur les femmes rurales que sur leurs homologues urbaines.

Une fois les congés maternité et paternité écoulés, les enfants doivent être gardés pour permettre la reprise d’activité des parents. Or, sur ce point, les territoires ruraux présentent des contraintes structurelles fortes : l’offre de garde collective y est plus rare, plus éloignée, moins adaptée aux horaires réels du travail rural. En moyenne, les familles rurales disposent de 8 places en crèche à moins de 15 minutes pour 100 enfants de moins de 3 ans, contre 26 en milieu urbain27Pauline Virot, « Grandir dans un territoire rural : quelles différences de conditions de vie par rapport aux espaces urbains ? », Études & Résultats, n° 1189, mars 2021, p. 5.. Cette asymétrie transforme la garde d’enfants en un problème logistique quotidien.

Face à cette pénurie, les assistantes maternelles constituent le mode de garde payant le plus utilisé en ruralité : 87 % des familles rurales y ont recours (contre 63 % au national)28Danielle Even et Bertrand Coly, « Place des jeunes dans les territoires ruraux », Conseil économique et social, janvier 2017, p. 17. et ce malgré un reste à charge plus élevé (1,40 euro de l’heure contre 1,20 euro en crèche)29Pauline Virot, art. cit., p. 5.. Le système d’accueil ne répond pas toujours aux contraintes horaires des familles rurales, dont les journées de travail, transports compris, sont longues. Ainsi les parents ruraux ont-ils davantage recours à des gardes avant 8 heures, après 19 heures ou le week-end (24 % contre 16 % en urbain)30Ibid.. L’amplitude horaire, combinée à la rareté de l’offre, renchérit mécaniquement le coût de la garde.

Dans nombre de foyers, la question se pose donc en termes strictement économiques : entre payer une garde coûteuse et ajouter à ces coûts les frais liés à la mobilité pendulaire, il est parfois plus rationnel qu’un des deux parents cesse temporairement son activité. Les arbitrages financiers rendent alors la question du retrait professionnel plus économique qu’idéologique. Compte tenu des niveaux de revenus différenciés au sein des couples, ce sont très majoritairement les femmes qui suspendent ou abandonnent leur emploi. Dans les couples où les deux membres travaillent à temps plein (44 % des couples), les femmes contribuent à 44 % des revenus du foyer. En revanche, dans les couples où l’homme est à temps plein et la femme à temps partiel (21 % des couples), la contribution féminine tombe à 34 %, contre 66 % pour les hommes31Voir Thomas Morin, « Écarts de revenus au sein des couples. Trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint », Insee Première, n° 1492, mars 2014, p. 1.. Avec des niveaux de revenus en moyenne plus bas que ceux de leurs conjoints, il devient plus rationnel, au sens économique du terme, que ce soit la femme qui diminue ou cesse son activité. Cette logique est forte en ruralité, où les écarts de salaires entre femmes et hommes sont plus importants.

Illustrant cette dynamique, la proportion de femmes rurales se déclarant « femme au foyer » augmente précisément dans les tranches d’âge où elles ont le plus d’enfants : 15 % entre 25 et 34 ans, 19 % entre 35 et 49 ans. Cette proportion varie fortement en fonction de la composition familiale : seules 9 % des femmes sans enfant de moins de 18 ans se déclarent au foyer, contre 23 % parmi celles qui en ont trois ou plus.