Une bonne partie de la classe politique, à commencer par l’extrême droite et la droite, en est persuadée : si la transition écologique est à l’arrêt, c’est que les gens ne veulent pas d’une écologie « punitive ». Vraiment ? Le docteur en science politique et directeur France de l’ONG Project Tempo, Antoine Bristielle, explore une autre voie dans une note pour l’Institut Terram.

Et si les politiques environnementales échouaient non pas pour des raisons de fond mais parce qu’elles ne sont pas adaptées à la diversité des territoires ? Pour creuser cette question, Antoine Bristielle s’appuie sur un sondage mené par l’institut Dynata auprès d’un échantillon de 2 000 personnes et selon une méthode qui permet une projection des résultats à l’échelle communale.

Le premier constat est commun à tout le pays : les Français reconnaissent l’importance de s’engager contre le dérèglement climatique. A la différence que dans les petites villes et les zones rurales, « l’expérience de la transition écologique est souvent vécue comme une suite d’injonctions venues d’en haut, sans accompagnement à la hauteur ». Alors que dans les grandes villes, la contrainte est compensée par des infrastructures qui facilitent le changement de comportement. La voiture est l’exemple parfait de cela.

Plusieurs mesures écologiques ont été testées. Les deux qui concernent l’automobile (interdire les moteurs thermiques ; subventionner les véhicules électriques) sont beaucoup moins soutenues dans les campagnes, les petites et moyennes villes que dans les métropoles. A l’inverse, les taxations d’importations venues de pays aux faibles standards écolo et de billets d’avion pour des vols d’affaires sont plus largement soutenues dans les zones peu peuplées. « Ces écarts peuvent refléter une lecture critique des modes de consommation jugés élitistes ou déterritorialisés », analyse Antoine Bristielle.

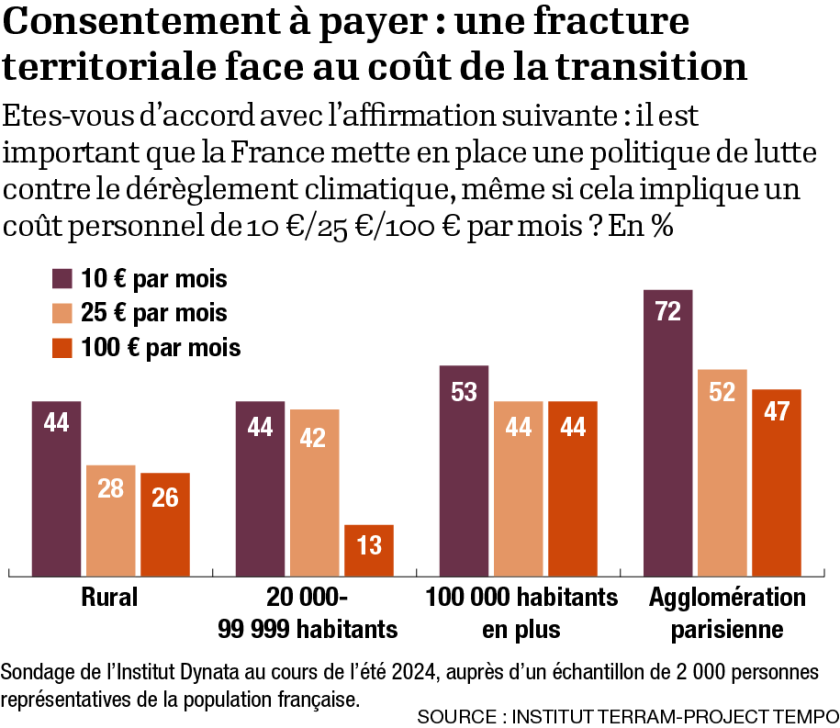

Ce tamis territorial met en évidence l’importance des cadres de vie dans l’acceptation de la transition écologique. Plus les bouleversements de la vie quotidienne coûtent aux Français, moins ils sont acceptés. C’est logique. Mais, ce qui apparaît, c’est l’ampleur du décrochage dans les petites et moyennes villes. Dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants, 44 % sont prêts à débourser 10 euros par mois pour l’écologie, 42 % à payer 25 euros et… 13 % à sortir 100 euros.

L’étude réalisée pour l’Institut Terram continue de zoomer jusqu’au maillage communal de la France. La réponse à la question de savoir si l’économie doit toujours passer avant l’écologie est à ce niveau-là éclairante. Au niveau national, 44 % des Français sondés défendent la supériorité de l’économie. Mais parmi les communes qui répondent à plus de 50 % dans ce sens figurent beaucoup de villages (moins de 2 500 habitants) situés dans le nord et l’est de la France. Des bourgs qui « se caractérisent souvent par une dépendance plus marquée à des secteurs d’activité à forte empreinte carbone, par une moindre diversification économique et par une vulnérabilité accrue face aux réformes structurelles perçues comme menaçantes pour leur équilibre socio-économique », observe Antoine Bristielle.

Emerge un sentiment de mise en danger de la vie quotidienne – mon style de vie, mon emploi –, voire d’injustice. Depuis l’automne 2018, quand le sujet de la transition écologique est abordé, les Gilets jaunes ne sont jamais loin. Le mouvement concentré sur les ronds-points en entrée de ville exprimait un rejet de décisions perçues comme imposées d’en haut, depuis Paris.

À ce titre, une dernière carte de la note est étonnante. L’institut a posé la question suivante : « Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : les gouvernements nationaux successifs ont bien protégé mon territoire local ? » Les plus faibles taux de réponse affirmative se trouvent en Bretagne (17 %), en Normandie (15 %) et dans les Pays-de-la-Loire (14 %). L’ouest de la France, terre du mouvement des Bonnets rouges, ancêtres des Gilets jaunes, apparaît comme un foyer plus contestataire que les autres coins de France. Le fameux village gaulois.