Synthèse

Ces dernières années, les mots, les images, les analogies, les métaphores, les récits et les représentations associés aux territoires, tout ce que l’on nommera l’« imaginaire territorial », est en profonde reconfiguration sous l’action de nouveaux jeux de force et de nouvelles interactions. Pour reprendre la définition du géographe Alexandre Moine, un « territoire » est un système complexe qui articule de façon permanente trois éléments : un espace géographique, un système de représentation de cet espace géographique et un système d’acteurs qui agissent consciemment ou inconsciemment sur lui. Comment penser le fonctionnement de ce système à l’époque contemporaine ?

Tout l’objet de cette étude est de se pencher sur la façon dont les marques commerciales contribuent à reconfigurer la représentation de certains territoires. Aux côtés du cinéma, de la télévision et de la littérature, il apparaît que les marques sont devenues l’une des instances principales de sécrétion d’imaginaires territoriaux. Dans le tournant des années 2020, la référence géographique – le « local », le « terroir » et, plus largement, l’inscription d’une marque dans un territoire – est en effet devenue une figure imposée du discours publicitaire. Des enseignes de la grande distribution aux assureurs, des banques au service public, des chaînes de fast-food aux services de VTC, le local s’est imposé comme l’un des territoires de communication les plus utilisés dans la publicité, tous secteurs confondus, si bien que l’on peut parler d’un « tournant territorial des marques ». Pour quelles raisons ? L’étude en explore plusieurs : réponse à la demande de proximité de la part du consommateur, instrumentalisation du local pour invisibiliser des pratiques contestées ou encore volonté de « devenir un lieu » à l’ère où, à l’inverse, la mondialisation transformait les grandes marques en « non-lieux ».

L’important est de mesurer qu’au-delà de leur objectif purement commercial les imaginaires territoriaux sécrétés par les marques produisent des effets sociopolitiques : leurs discours, leurs imageries, leurs univers graphiques exercent une influence sur la façon dont le grand public se représente la réalité de tel ou tel territoire. L’étude se penche en particulier sur la façon dont des marques étrangères – singulièrement américaines – ont développé un véritable « marketing du terroir », produisant des représentations souvent déformées ou stéréotypées des territoires français. Ce qui pose la question de la « souveraineté narrative » : à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes ?

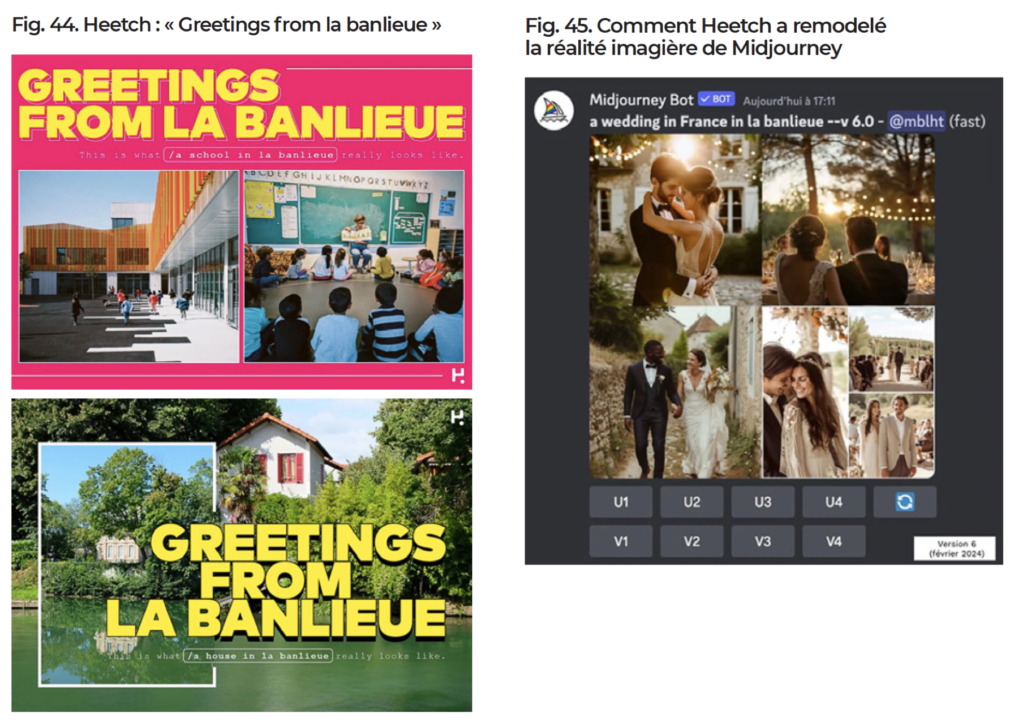

Toutes les marques ne produisent pas les mêmes imaginaires territoriaux, ni les mêmes types d’imaginaires : de l’imaginaire-écran de Airbnb à l’imaginaire-tableau de Paysan breton, de l’imaginaire-mythique de la brasserie Lancelot à l’imaginaire-narratif de Heetch, il existe une pluralité d’imaginaires qui obéissent à des objectifs différents : faire diversion, questionner le réel, faire vivre des traditions, remodeler la réalité… Mais un constat s’impose quant à la qualité (ou la nouveauté) des imaginaires territoriaux proposés : on constate que peu de marques cherchent à renouveler les imaginaires associés. La plupart d’entre elles se contentent bien souvent de recycler des imaginaires disponibles, confirmant l’horizon d’attente du public. En général, lorsqu’une marque représente un territoire, elle le réduit à deux ou trois signes immédiatement reconnaissables. L’Auvergne ? La fourme d’Ambert. Le Pays basque ? Le piment d’Espelette. La Bretagne ? Les légendes arthuriennes ou le sel marin, etc. Ce faisant, l’imaginaire territorial des marques organise une forme de blocage symbolique. En surreprésentant des « images atemporelles » qui collent à l’identité de tel ou tel territoire, les marques nous enferment dans des représentations figées. Ce qui ne veut pas dire qu’elles sont nécessairement fausses ou passéistes, mais plutôt elles nous empêchent de voir ce qui change : en cela, l’imaginaire territorial des marques est conservateur.

Introduction – Les marques, nouveaux acteurs dans la représentation des territoires

C’est peu dire que ce que nous pourrions appeler la « question territoriale » occupe une part importante du débat intellectuel, social et politique. Pas une élection, pas un mouvement social, pas un phénomène de société qui ne soit analysé sans le prisme des dynamiques territoriales. Il y a encore peu, la situation de quasi-monopole qu’occupaient dans le débat public les questions d’« aménagement du territoire », de décentralisation administrative ou de rééquilibrage économique du pays (ce que certains ont pu qualifier de « régionalisme fonctionnel1Voir Jean-Louis Quermonne, « Vers un régionalisme “fonctionnel” ? », Revue française de science politique, n° 4, décembre 1963, p. 849-876. ») avait pu donner le sentiment d’une dépolitisation du discours social autour de la notion même de territoires. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est non seulement la pluralité des thèmes de discussion dont ils font l’objet ; c’est surtout : leur resymbolisation, par l’imaginaire. Les mots, les images, les analogies, les métaphores, les récits et les représentations associés aux territoires, tout ce que l’on nommera ici l’« imaginaire territorial », est en mouvement sous l’action de nouveaux jeux de force et de nouvelles interactions.

Dans un ouvrage récent, Jérôme Batout a pointé le retournement des aspirations et des idéaux de vie qui s’est opéré ces trente dernières années : alors que toute la tradition littéraire des cent cinquante dernières années avait consacré la vie parisienne comme modèle absolu, faisant de Paris le siège du « vrai monde » (Proust) et la vie en « province » comme le règne de la banalité et de l’ennui (Flaubert), voilà qu’aujourd’hui « les contrefacteurs sont désormais parisiens […], ils aspirent à une mise au vert, à un ralentissement du mode de vie, à un peu d’ennui pour échapper à la suractivité des rues de la capitale2Jérôme Batout, La Revanche de la province, Gallimard, Paris, 2022. ». L’auteur observe que la province est désormais le lieu d’un nouvel idéal de vie français, qu’il nomme, dans un clin d’oeil, le « provincial way of life ». De fait, de Michel Houellebecq à Nicolas Mathieu, de Maylis de Kerangal à Maria Pourchet, de la poésie au thriller, la littérature contemporaine regorge de productions dont l’intrigue principale ou le sujet même du livre tourne autour des territoires. Nous assisterions aujourd’hui à un retour en grâce de ce qu’on appelle « les territoires » ou « la province », expression souvent péjorative utilisée depuis la société de cour du xviie siècle pour désigner tous les territoires qui se situent en dehors de Paris.

Une précision s’impose en amont de nos réflexions : la notion même de « territoire » pose problème. Tout d’abord, par son flou sémantique, à l’image du Petit Robert, qui définit sommairement le territoire comme « étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain ». Ensuite, par sa polysémie, car, comme le fait remarquer le géographe Alexandre Moine : « Petit à petit, tout devient territoire, le terme se généralise, à en devenir polysémique. Le territoire est tout puisqu’il recouvre une complexité qui demeure difficile à saisir, à cerner. […] Les territoires sont donc là pour pallier une réelle difficulté à comprendre la réalité qui nous entoure3Alexandre Moine, « Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie », L’Espace géographique, t. 35, n° 2, avril-juin 2006, p. 117.. » Nous retiendrons de son approche l’idée que le territoire est un système complexe qui articule de façon permanente trois sous-systèmes en interrelation : un espace géographique, un système de représentation de cet espace géographique et un système d’acteurs qui agissent consciemment ou inconsciemment sur lui. C’est bien dans ce cadre analytique précis que s’inscrit cette étude.

Par ailleurs, la notion d’« imaginaire » est, elle aussi, très souvent utilisée sans être toujours définie. Dans les pas du philosophe Jean-Jacques Wunenburger, nous la définirons sommairement comme un « tissu complexe d’affects et de représentations qui permet de produire et d’exprimer des significations et du sens », avec cette particularité que l’imaginaire désigne « un mode de représentation qui se différencie du rationnel, de l’abstraction, du signe univoque, de l’identité et de la non-contradiction, de la connexion forte, de la démonstration de la preuve, des classifications stables4Jean-Jacques Wunenburger, L’Imaginaire, PUF, coll. « Que sais-je ? », 4e éd., Paris, 2020. ». Au-delà de la définition, la question est celle de l’origine de l’imaginaire : qui sont aujourd’hui les producteurs d’imaginaires ? Quelle entité, quels acteurs, quels univers parviennent à secréter ce « langage symbolique universel à travers lequel nous donnons forme à des émotions, des images, des idées, des actions5Ibid. » ? Jérôme Batout soulignait, à juste titre, le rôle de la production littéraire dans la construction de l’imaginaire des xixe et xxe siècles. Récemment, le philosophe Bertrand Cochard a décrit, pour le déplorer, le rôle structurant des séries dans la constitution de nos imaginaires contemporains : de la même façon que la société grecque antique se structurait autour de l’interprétation des mythes, les séries « véhiculent des codes, des valeurs, des normes autour desquels nous faisons société6Bertrand Cochard, Vide à la demande. Critique des séries, L’Échappée, Paris, 2024. ». D’où le rappel, très fécond, de l’auteur sur la responsabilité du narrateur, car, si au sein de la cité idéale décrite dans La République, Platon insistait tout particulièrement sur la nécessité d’« éduquer les nourrices », c’est qu’elles étaient en charge de la narration des mythes aux enfants : « Les petits Grecs trouvaient leurs modèles de comportement chez Achille et Ulysse. Mais demandons-nous : qui incarne l’intelligence dans la guerre de Troie ? Est-ce Ulysse, qui ruse, et mise sur le bon cheval ? Est-ce Achille, qui défie les dieux ? Ou est-ce Priam, qui tente d’éviter la guerre ? Nourrice, gare à la manière dont tu choisiras de raconter l’Iliade, car le bambin dont tu as la charge va s’endormir avec, imprimées dans son âme malléable, les valeurs et les normes que ton interprétation véhicule7Ibid.. »

Au-delà de la sphère littéraire et culturelle, notre hypothèse de travail sera la suivante : l’une des caractéristiques de notre époque contemporaine est que notre imaginaire collectif est de plus en plus façonné par des acteurs marchands – les marques commerciales. Hier cantonnées à porter des imaginaires de consommation, avec l’idée d’un bonheur accessible par l’achat de produits ou de services, elles sont peu à peu devenues les architectes de nos représentations collectives. Dans un ouvrage récent, je me suis efforcé d’en faire la démonstration sur l’imaginaire national8Voir Raphaël LLorca, Le Roman national des marques. Le nouvel imaginaire français, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube/Fondation Jean-Jaurès, 2023. et, dans la présente étude, j’aimerais prolonger le travail sur l’imaginaire territorial. Voilà donc le projet : étudier la façon dont un espace géographique donné, un « territoire », voit sa représentation affectée par le travail d’imaginaires de marques.

Depuis quelques années, on peut en effet constater que les territoires sont devenus l’un des principaux axes de discours des marques commerciales – de la grande distribution, faisant du terroir et des agriculteurs le coeur de ses représentations publicitaires, à Airbnb, cherchant à se présenter comme un acteur du tourisme microlocal, en passant par La Poste ou La Française des jeux qui, dans une dynamique de reterritorialisation, mettent désormais en avant leurs dizaines de milliers de points de contact répartis dans l’Hexagone.

Autant prévenir tout de suite le lecteur, cette étude comporte des lacunes : en se focalisant principalement sur les « grandes marques », celles qui disposent d’importants moyens publicitaires pour déployer leur vision des territoires, elle passe sous silence la représentation des territoires des TPE-PME, en particulier du monde coopératif. Cette étude ne parlera pas de la « responsabilité territoriale des entreprises », passant volontairement sous silence les questions du « lien entre responsabilité sociale et territoriale9Voir David Ménascé et Pierre Victoria, Entreprises et territoires : nouvelle alliance ?, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2021. » et de la mesure de la contribution territoriale des entreprises ; elle se penchera plutôt sur la façon dont certaines marques commerciales contribuent à construire l’imaginaire territorial contemporain. De quelles manières racontent-elles les territoires, par quels mots, quels univers visuels, quelles structures narratives ? De quelles façons contribuent-elles à renouveler ou au contraire à geler les imaginaires territoriaux ?

Une première partie se penchera sur le « tournant territorial » des marques : comment expliquer le devenir-local du discours des marques ? Dans une deuxième partie, nous détaillerons la façon dont un certain nombre de marques étrangères (singulièrement américaines) ont fait du terroir français une brique essentielle de leur positionnement – ce qu’on appellera la local strategy des marques internationales. Une dernière partie, basée sur les travaux de Paul Ricoeur sur l’imagination, proposera une cartographie des imaginaires territoriaux portés par les marques.

I. Le tournant territorial des marques

1. L’importance du facteur territorial dans la consommation

Avant d’étudier les stratégies de discours de telle ou telle marque, entamons notre réflexion par le volet de la consommation. Récemment, deux experts de l’agro-alimentaire, Emily Mayer et Philippe Goetzmann, ont analysé dans une note l’essor de la consommation des « produits locaux », au sens très précis de produits fabriqués localement, de façon artisanale et vendus en circuit court. Les deux auteurs parlent de la consommation locale comme d’une « belle endormie », dotée d’un fort potentiel.

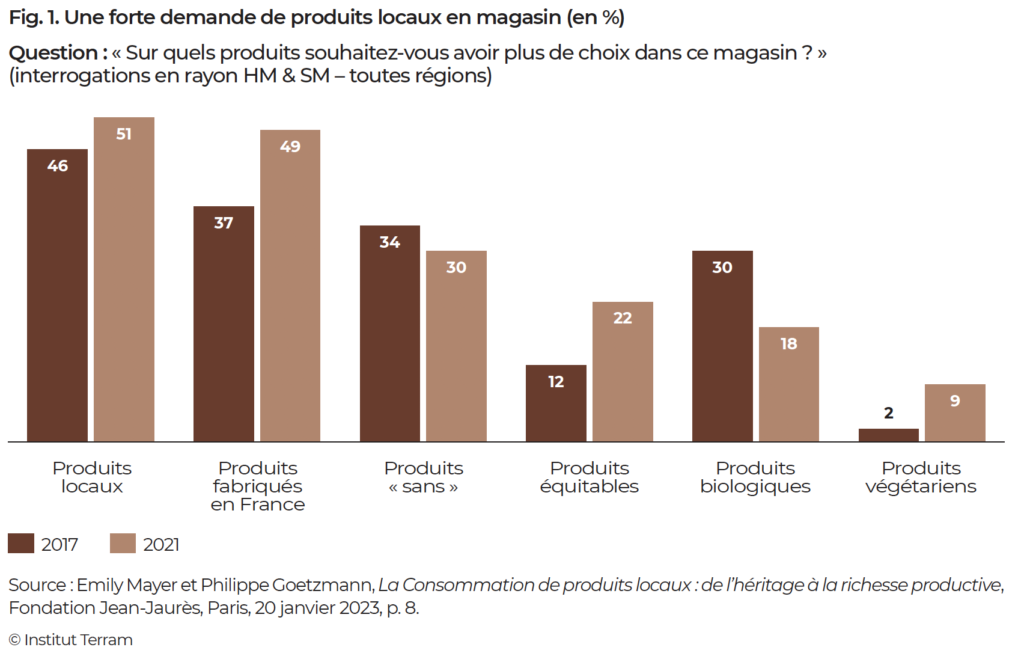

En 2021, une enquête (Fig. 1) montrait en effet qu’un Français sur deux (51 %) voulait avoir un choix plus fourni de produits locaux dans son magasin, juste devant les produits fabriqués en France (49 %) et très loin devant les produits biologiques (18 %). Mieux : 86 % des Français choisiraient un produit local plutôt qu’un produit bio. Fait sociologique intéressant, la demande de produits locaux est transclasse, ce qui fait d’elle la forme la plus universelle du « bien consommer » : « Quand l’attente de produits bio est plus forte chez les seniors et les plus aisés, écrivent les auteurs, les produits “sans” chez les femmes, le “vrac” chez les ruraux, le local, lui, transcende toutes les catégories de consommateurs. Quels que soient le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle ou l’endroit où l’on vit, l’attente d’une proposition locale plus étoffée est élevée10Emily Mayer et Philippe Goetzmann, La Consommation de produits locaux : de l’héritage à la richesse productive, Fondation Jean-Jaurès, Paris, 20 janvier 2023, p. 8-9.. »

Comment expliquer un tel phénomène ? Selon les deux auteurs de l’étude, les produits locaux portent en creux une forme de réassurance, et même une « valeur refuge » dans une période où les chocs sont puissants et multiples (crise sanitaire, crise écologique, crise inflationniste) : « Le produit local rassure les consommateurs : sa provenance est connue, sa perception qualité est forte. Consommer local, c’est faire preuve de civisme en s’engageant pour son économie proche. C’est également marquer son identité, s’intégrer à une communauté, créer de la liaison11Ibid., p. 8.. »

Toutefois, si les Français montrent une appétence pour les produits locaux, le poids de ceux-ci dans la consommation reste encore faible. Ainsi, ce qu’on appelle les « marques locales », c’est-à-dire des marques qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans une seule région, ne représentent en moyenne que 2 % du chiffre d’affaires des produits de grande consommation. Leur poids n’est cependant pas homogène : par exemple, la disparité est importante en fonction des familles de produits (de 1,3 % sur les produits surgelés à 5,1 % sur les bières et cidres)12Ibid., p. 9.. Mais ce que soulignent les auteurs, c’est que la variable territoriale est celle qui rend compte de la plus forte variation. Le poids des marques locales va de 0,8 % dans l’Oise à 8,3 % dans le Bas-Rhin. Si l’on regarde la part du chiffre d’affaires des marques locales au sein des produits de grande consommation en hyper/supermarchés par département (voir Fig. 2), il apparaît que l’est, l’ouest et l’extrême sud-ouest de la France forment un trio de tête où les marques locales pèsent le plus lourd dans la consommation. Preuve, selon les auteurs, que le facteur identitaire et culturel joue un rôle important dans la performance de la consommation locale.

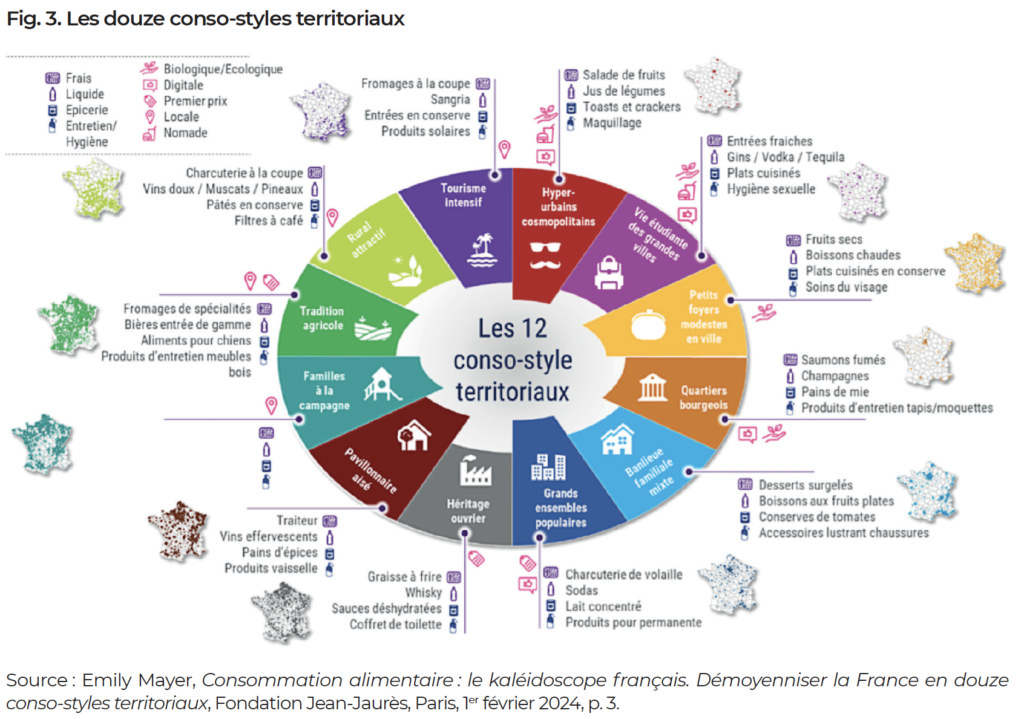

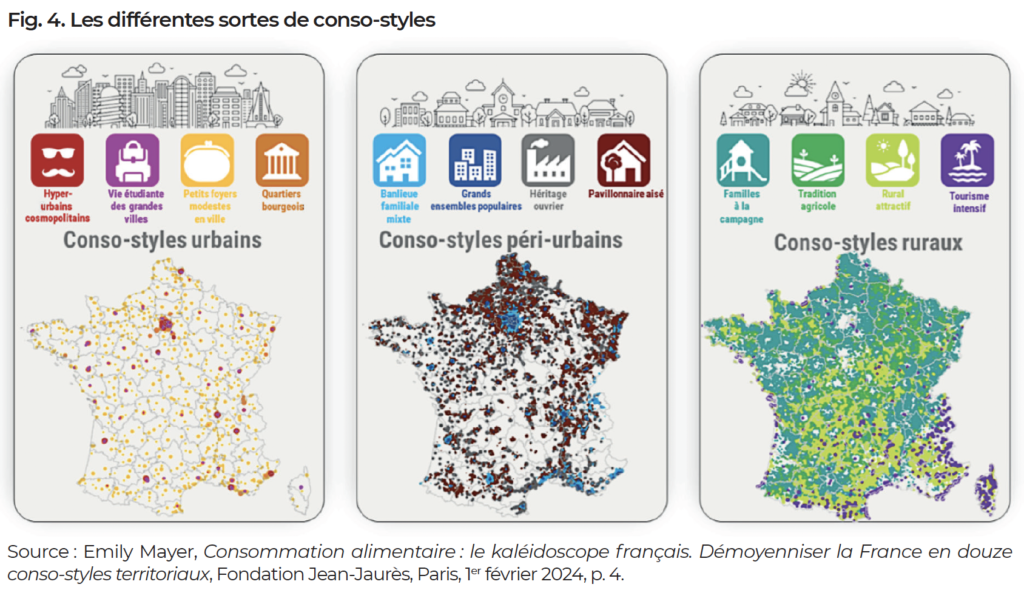

Dans une note ultérieure, consacrée plus largement à la consommation alimentaire dans les grandes surfaces, Emily Mayer introduit une notion très intéressante pour notre étude : les « conso-styles territoriaux13Emily Mayer, Consommation alimentaire : le kaléidoscope français. Démoyenniser la France en douze conso-styles territoriaux, Fondation Jean-Jaurès, Paris, 1er février 2024. ». L’objectif revendiqué était de « démoyenniser la lecture nationale de la consommation alimentaire », raisonner à partir de moyennes nationales ayant pour conséquence de passer à côté des pratiques de consommation singulières qui jalonnent les territoires. Pour ce faire, l’Institut Circana a mené un travail inédit de cartographie de la consommation à partir de l’étude de plus de 20 000 points de vente de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et drive) répartis sur le territoire national. Ce travail a abouti à un découpage de la France en douze « conso-styles territoriaux14Précision méthodologique importante : « Aucune contrainte géographique n’a été intégrée à la réalisation de cette typologie. Ainsi, les conso-styles ne forment pas des territoires contigus et des points de vente se trouvant à différents endroits dans le pays peuvent se retrouver dans un même conso-style » (Emily Mayer, op. cit., p. 3). » (Fig. 3) – quatre conso-styles urbains, quatre périurbains et quatre ruraux (Fig. 4).

Au sein d’un type de commerce assez homogène, la grande distribution, les structures de consommation varient fortement d’un conso-style territorial à un autre car, comme l’écrit Emily Mayer, le lieu de vie s’avère être un facteur fondamental dans nos choix de consommation : « Le fait de vivre en zone hyper urbaine ou en zone très rurale est un facteur surdéterminant de la structure de consommation : ainsi, notre type d’habitat conditionne notre capacité à avoir des animaux ou non, notre équipement électro-ménager (tiroirs de congélation dans le réfrigérateur ou meuble de congélation dédié), notre appétence à consommer du bio ou plutôt des produits locaux, etc.15Emily Mayer, op. cit., p. 4. »

Bien sûr, d’autres paramètres socio-territoriaux entrent en compte (niveau de diplôme, niveau de revenu, âge), mais ce que montre cette enquête, c’est que c’est bien le degré d’urbanité qui définit la surconsommation de telle ou telle catégorie de produits. En guise d’illustration, Emily Mayer oppose deux conso-styles radicalement différents. D’un côté, le conso-style « quartiers bourgeois », qui regroupe des points de vente se situant dans des quartiers résidentiels proches des centres économiques et de pouvoir. Par rapport à la moyenne nationale, ces ménages, citadins et issus de classes sociales supérieures, surconsomment des produits spécifiques comme le champagne, le saumon et les produits visant à nettoyer les tapis. De l’autre côté, le conso-style « tradition agricole » regroupe des points de vente qui se trouvent dans des espaces ruraux, peu denses, composé de petits villages isolés : pour ces populations tournées vers les activités agricoles, « la sensibilité aux produits locaux et aux premiers prix est plus marquée que dans le reste de la France », tout comme les achats de bières entrée de gamme ou d’aliments pour chiens16Ibid..

S’écartant de toute vision macro nécessairement homogénéisante, les travaux évoqués ci-dessus ont la vertu de rappeler l’importance du facteur territorial dans la consommation. Tous deux partent d’un même espace de consommation pour baser leur étude : les grandes surfaces. C’est tout sauf un hasard : comme nous allons le voir, les acteurs de la grande distribution jouent un rôle important dans le tournant territorial des marques.

2. L’exploitation du terroir par la grande distribution

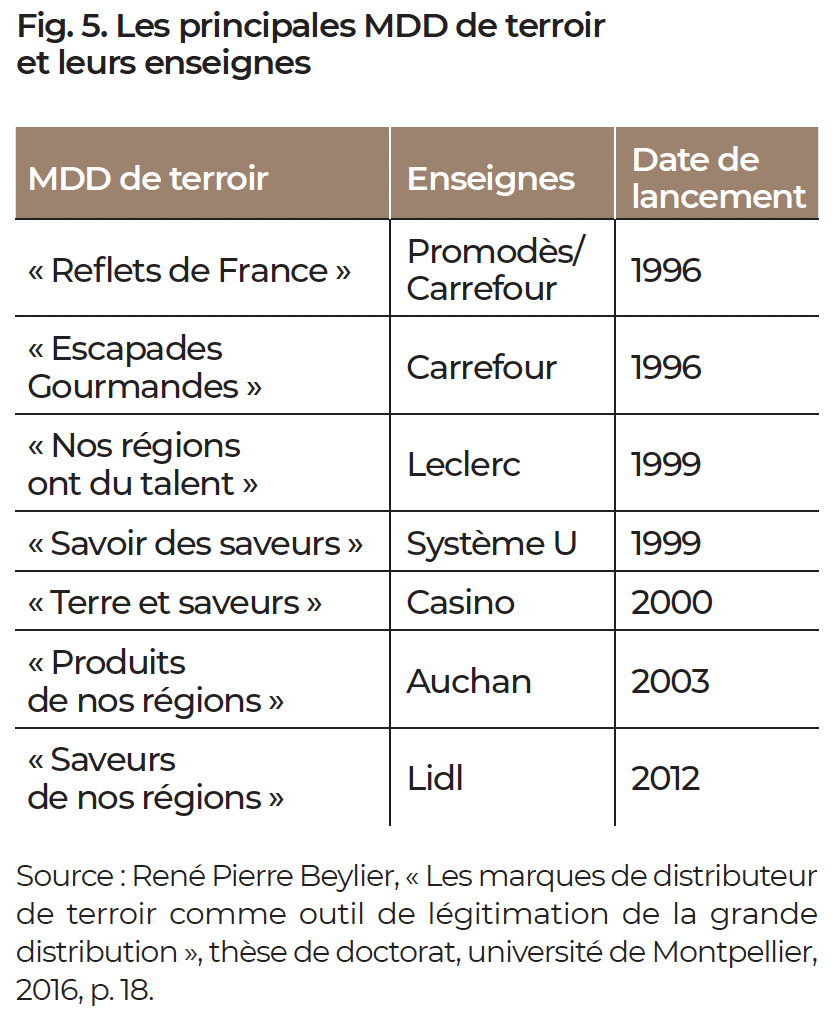

Historiquement, ce sont les enseignes de la grande distribution qui ont été pionnières dans la résurgence d’un discours sur le terroir. Si le distributeur est plus légitime que le fabricant, c’est qu’il connaît ses clients – il les côtoie chaque jour dans ses magasins. On retrouvera la même chose pour le banquier, l’assureur et plus largement les acteurs commerciaux de terrain : la fréquence de la relation est un facteur très important de légitimité. Les marques d’enseigne ont donc massivement amorcé le mouvement du local avec un outil principal : la marque de distributeur (MDD), c’est-à-dire une marque créée et détenue par une enseigne de distribution, vendue exclusivement dans les magasins de cette enseigne, en moyenne entre 20 et 30 % moins chère qu’une marque nationale et internationale, et sur laquelle l’enseigne de distribution s’assure une marge plus importante. L’une des stratégies pour imposer les MDD au consommateur au détriment des marques nationales (des pâtes « Marque Repère » de Leclerc plutôt que de la marque Panzani, de la viande hachée « Carrefour le Marché » plutôt que de la marque Charal, etc.) a consisté, dès la fin des années 1990, à développer un discours (packaging, publicité) autour des terroirs.

Concept typiquement français, rarement traduit dans les autres langues, le « terroir » est, d’après la définition officielle de l’Unesco, « un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques, fondés sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains ». Dans son sens strictement agricole, le « terroir » désigne un ensemble de terres exploitées par les habitants d’un village. Malgré une définition complexe et polysémique, le terroir a pour caractéristique de forger un imaginaire qui renvoie aux dimensions d’ancrage dans l’espace, dans le temps et dans la culture.

La chronologie est importante car « les premières marques de distributeurs (MDD) “made in terroir” sont presque toutes apparues dans les rayons des supermarchés après l’explosion de la crise de la vache folle17Alexandra Saviana, « Burger King et son “Master Basque” : pourquoi les fast-foods misent sur le terroir », L’Express, 20 avril 2023. ». Dans une thèse soutenue en 2016, le chercheur René Pierre Beylier explique que les MDD de terroir ont été construites par les grandes enseignes de distribution pour « rassurer le consommateur dans un contexte de crise alimentaire et de crises sanitaires » et, plus largement, pour répondre à la « peur de la mondialisation et de la globalisation18René Pierre Beylier, « Les marques de distributeur de terroir comme outil de légitimation de la grande distribution », thèse de doctorat, université de Montpellier, 2016, p. 18. » qui induisait une tentation de repli, voire de « résistance », face aux grandes marques internationales. En conséquence, les MDD de terroir sont un « vecteur de construction d’image » et « contribuent à construire la légitimité de l’enseigne de distribution lui permettant, d’une part, d’accéder aux meilleures ressources locales afin de disposer d’un avantage compétitif et, d’autre part, de créer les conditions nécessaires de conformité en réponse aux pressions de l’environnement qui brouillent et/ou menacent sa légitimité et le sens de ses actions19Ibid., p. 20. ». Dans la conclusion de sa thèse, René Pierre Beylier parle d’une stratégie d’« encastrement territorial [qui] correspond à la capacité de l’enseigne à mobiliser le capital relationnel pour tisser des liens de proximité au travers de sa participation active au développement territorial, de ses partenariats avec les acteurs locaux et du respect des engagements20Ibid., p. 366. ». Grâce à ses MDD de terroir, « le distributeur apparaît alors comme encastré et lié au territoire par l’échange d’activité, comme co-producteur du modèle collectif partagé21Ibid. ».

La pionnière de ces MDD de terroir n’est autre que la marque « Reflets de France », lancée par Promodès en 1996 et reprise par Carrefour. Dans un court-métrage diffusé au lancement de la marque, un certain Gérard Chabert, fromager, raconte être « né dans une cuve de lait » puisque son propre père était lui-même artisan fromager. Effet d’authenticité maximale. Après ce témoignage, Paul-Louis Halley, président-directeur général de Promodès, présente le projet : « Ce qu’il me semble intéressant […], c’est l’association d’une tradition qui fait la qualité de la France, finalement, avec tous ces produits du terroir très typés qui ont demandé plusieurs générations à être élaborés pour atteindre la qualité de goût que l’on connaît aujourd’hui, et puis l’ambition de développement de ces patrons d’entreprise qui, au départ d’une tradition provinciale et historique, sont en train de vouloir faire tout ce qui est nécessaire pour développer donc finalement l’activité économique de leur région […]. Avec “Reflets de France”, [l’idée] est d’essayer de déployer une offre pour les consommateurs qui leur donne accès facilement à des produits qu’ils aiment consommer quand ils voyagent mais qu’ils ne trouvent pas tous les jours dans leur magasin dans la région où ils habitent22Reflets de France, film réalisé par Laurent Segal, commandité par le groupe Promodès, 11 min, 1996.. »

Sémiotiquement, la marque n’a cessé de construire des dispositifs qui « respirent » le terroir (voir Fig. 6). Son visuel phare, qui amorce ou clôt chaque campagne publicitaire, est une image sépia d’un petit village français où trône une église, et dans cette représentation de la France éternelle, on croirait revoir l’affiche de campagne de François Mitterrand de 1981 (« La force tranquille »). Pour les vingt ans de la marque (« Reflets de France a 20 ans »), en 2016, une campagne d’affichage est venue rappeler le lien étroit qu’entretient la marque avec les producteurs locaux : « Normandie : 29 produits, 15 producteurs », « Nouvelle Aquitaine : 73 produits, 47 producteurs », « Occitanie : 50 produits, 41 producteurs », etc. Au total, ce sont près de 550 références qui sont proposées dans toutes les catégories, grâce à 232 partenariats noués avec des producteurs français.

Comme le rappelle Benoit Heilbrunn, philosophe et professeur de marketing à l’ESCP Business School, à l’origine, la marque Reflets de France devait ne proposer que assortiments par région. Autrement dit, il s’agissait de proposer des produits bretons aux bretons, des produits normands aux normands, etc. « La marque a connu un tel succès populaire qu’il y a eu un effet d’aspiration nationale », explique-t-il, si bien que l’assortiment s’est rapidement retrouvé dans toutes les régions. Si tel n’avait pas été le cas, la signification aurait été toute autre.

Politiquement, la marque est intéressante car elle propose une résolution (gastronomique) de l’une des tensions fondamentales du roman national français, à savoir celle entre l’un et du multiple. La marque se pose en effet comme une marque unificatrice des spécialités culinaires régionales, et quand la marque promeut le cidre de Normandie, la saucisse fraîche d’Auvergne, les quenelles à la lyonnaise, les nougats de Montélimar ou le crottin de Chavignol, c’est plus largement « la cuisine française et son savoir-faire de qualité » que la marque honore. Si la marque se dit être « du côté des terroirs », comme l’annonce le slogan accompagnant le vingtième anniversaire de la création de la marque, son architecture de marque permet de créer de l’unité à partir d’éléments multiples. En plaçant la marque mère (« Reflets de France ») en chapeau, coiffant chacun des produits proposés à la vente, le sens créé est bien le suivant : chaque spécialité régionale est conçue comme autant de « reflets de France », participant dans une logique de composition à une oeuvre plus grande et plus vaste (la gastronomie française). Autrement dit, « Reflets de France » représente la résolution par une marque du conflit pluricentenaire qui oppose les jacobins et leur désir d’une centralisation extrême et les girondins, partisans d’une plus grande autonomie des territoires.

Les années 2020 ont confirmé ce tournant du terroir. L’épidémie de Covid-19 a accéléré un mouvement profond de réévaluation de tous les territoires qui se situent en dehors de Paris. Depuis les années 1980, comme l’écrit Jérôme Batout, Paris avait « trahi la province et joué la mondialisation contre elle23Jérôme Batout, op. cit. », faisant le pari du luxe, du tourisme et du tertiaire contre l’industrie et le monde agricole, piliers fondamentaux du pays depuis plusieurs siècles. Dans les années 2020, la double crise, sociale puis sanitaire, a brutalement fait prendre conscience que les valeurs de la province avaient été oubliées.

On retrouve parfaitement cette dimension rédemptrice, dans le sens religieux d’une faute à racheter, dans la production de discours publicitaire de la grande distribution. Dans les années 2019-2021, la référence géographique – le « local », le « terroir » – et, plus largement, l’inscription d’une marque dans un territoire sont devenues une figure imposée du discours publicitaire. Dans la grande distribution, le changement d’échelle est patent (voir Fig. 7), et dans l’argumentaire de vente on passe des promotions aux lieux de production, des produits aux producteurs : « Nos pommes sont d’ici », « Nos boeufs sont d’ici », clame Système U (« Ça vient d’où », 2019). Même l’enseigne de hard discount Lidl s’y plie, en faisant une campagne centrée sur les agriculteurs, avec leurs visages en gros plan sur des affiches, accompagnés de slogans comme « Fier de son terroir » ou « Authentiques comme leur viande » (« Les portraits vérités », 2019).

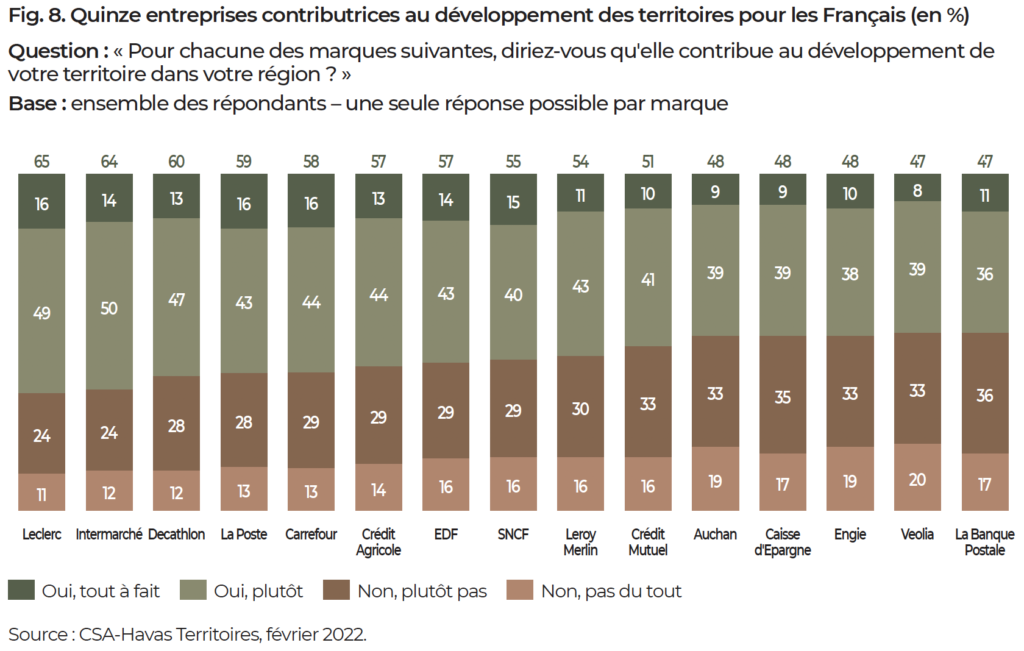

En conséquence, d’après une récente enquête, ce sont les enseignes de grande distribution qui sont les plus citées comme marques qui contribuent au développement des territoires24« Marques et régions », enquête CSA pour Havas Territoires, février 2022. Échantillon national représentatif de 2 008 Français âgés de 18 ans et plus, raisonné par région.. En question ouverte25« Quelles sont toutes les marques ou entreprises qui contribuent le plus au développement de votre territoire dans votre région ? », les Français répondent d’abord « Je ne sais pas » (33 %), puis « les supermarchés » (16 %), citant spontanément Leclerc (7 %), Carrefour (6 %) et Intermarché (3 %), loin devant EDF (3 %) ou le Crédit agricole (2 %). Les réponses en question assistée26« Pour chacune des marques suivantes, diriez-vous qu’elle contribue au développement de votre territoire dans votre région ? » le confirment : avant même les grands opérateurs de banque et de service public, ce sont les enseignes de grande distribution qui sont plébiscitées (voir Fig. 8).

3. Le devenir-local du discours des marques

Les enseignes de la grande distribution ne sont pas les seules à parler de local, loin s’en faut. Ces dernières années, le local s’est imposé comme l’un des territoires de communication les plus utilisés des marques, tous secteurs confondus. Et c’est d’abord le cas, sans surprise, des acteurs du transport et du tourisme. Bien sûr, du fait même de leur activité, elles étaient toutes désignées pour parler des « territoires » ; n’oublions pas, cependant, qu’une partie importante de l’imaginaire du voyage a été accaparé ces trente dernières années par l’Ailleurs, le lointain, les destinations exotiques, situées à l’autre bout de la planète. Ces dernières années, le devenir-local du discours autour du voyage est très net. Au lendemain du premier déconfinement, Oui.sncf s’est par exemple positionné comme l’acteur qui « accompagne les Français dans leur retour au voyage, à la découverte des trésors de nos régions », en mettant en avant des idées de voyage à travers le pays : Rustrel, dans le Vaucluse (« un dépaysement garanti dans le Colorado… en Provence ! »), Étretat, en Seine-Maritime, ou encore le Morvan, en Bourgogne. À un moment où les Français privilégient de plus en plus le voyage dans leur pays, le groupe Logis Hôtels signe quant à lui une campagne intitulée « Joignez le local à l’agréable » (2024), mettant en avant « une expérience humaine au coeur des territoires, qui allie qualité, confort et plaisir ».

D’autres marques cherchent à faire redécouvrir leurs racines territoriales. C’est le cas de la Caisse d’épargne, qui entend désormais faire la démonstration que sa signature « Être utile » passe par le fait d’être une banque « locale et solidaire ». Dorénavant, l’accent est mis sur son modèle, en opérant le déplacement stratégique suivant : passer d’une « banque utile à la France et aux Français » à « 15 Caisses d’épargne utiles aux régions et à la vie de ses habitants », revendiquant être « une banque 100 % régionale, qui peut agir localement, au plus près des gens, là où ils vivent ». En complément d’un discours national classique, la Caisse d’épargne propose donc un discours régional avec des preuves personnalisées par territoire, en fonction des sujets et des régions. Le tout, en investissant massivement le champ lexical de la proximité : « là où vous vivez », « près de chez eux », « près de chez vous », etc. (voir Fig. 9).

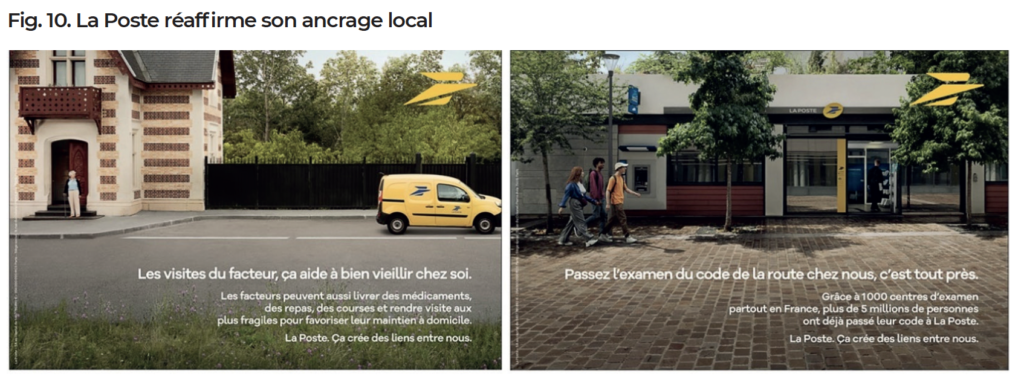

Pour d’autres marques plus naturellement « made in local », il s’agit de ne pas se faire rattraper sur leur avantage compétitif historique. C’est le cas du groupe La Poste qui, à l’occasion du lancement de son nouveau plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous » (novembre 2021), a repris la parole avec une nouvelle signature : « La proximité, c’est un métier ». Après avoir beaucoup mis l’accent sur sa modernisation, notamment digitale, dans ses précédentes campagnes, un nouveau film publicitaire rend hommage au rôle des postiers : « Être proche de 67 millions de personnes, c’est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser chaque jour. » Dans la même veine, en octobre 2023, La Poste a avancé une nouvelle promesse publicitaire pour « réaffirmer son utilité dans le quotidien des Français », en s’appuyant cette fois-ci sur ses 32 400 points de contacts sur le territoire (« ça crée des liens entre nous », voir Fig. 10). « Cette campagne matérialise le lien physique relationnel et émotionnel qui lie les Français et La Poste, lit-on dans le communiqué de presse. Chaque visuel est réalisé à hauteur de territoire, de rue, de bureau et met en scène la proximité entre les Français et un symbole iconique postal. »

On retrouve les mêmes aspirations du côté de la Française des jeux (FDJ). Historiquement, la marque a bâti un important patrimoine publicitaire autour de l’idée de devenir millionnaire (avec plusieurs slogans devenus cultes : « 100 % des gagnants ont tenté leur chance » en 1991, ou « À qui le tour ? » en 2001). Désormais, elle cherche à souligner sa contribution collective, en mettant en avant ses 30 000 points de vente répartis dans plus de 11 000 communes françaises – ce qui lui permet de revendiquer être le « premier réseau de commerce de proximité en France ».

Dans sa campagne « Et voir la France gagner » de 2021 (voir Fig. 11), il est révélateur d’observer que plusieurs preuves concernent les territoires : « Faire gagner la vie locale », en mettant en avant un point de vente FDJ, mais aussi « Faire gagner le patrimoine », avec une affiche illustrée par des ouvriers qui restaurent le site du château de Rochefort, à Asnières-en-Montagne (Côte-d’Or), grâce à la contribution de la FDJ avec l’offre de jeux Mission patrimoine. Pour promouvoir le « Loto du patrimoine », la marque a fait appel à Stéphane Bern, figure emblématique de la préservation du patrimoine, en étant notamment le présentateur régulier d’émissions dédiées au patrimoine sur France 2, telles que Le Village préféré des Français, La Maison préférée des Français, Le Jardin préféré des Français ou encore La Ferme préférée des Français.

Le monde de l’assurance, aussi, ne jure plus que par le local. Pour sa dernière campagne, AXA a multiplié les signes de « terroiricité » (pardon pour le néologisme), en confiant à Christopher Anderson, photoreporter de renom, le soin de sillonner le territoire pour capturer, pêle-mêle, ce qui fait la diversité des territoires français : des villes, des champs, des commerces, des agriculteurs, des artisans, des lieux de vie ou de transit. « Voilà … ça, c’est la France » (voir Fig. 12) murmure la voix-off, portée par le rappeur MC Solaar. Comme un rappel des racines de ce géant mondial de l’assurance, aujourd’hui présent dans plus de 150 pays, mais né à Belboeuf, près de Rouen, en 1817.

Du côté des acteurs du luxe, les territoires sont également à l’honneur. L’idée est de montrer qu’au-delà de leurs performances économiques et financières, les maisons de luxe contribuent à la vie de la nation en s’inscrivant comme des acteurs économiques et sociaux incontournables des territoires. Et ce, parfois même dès le nom de la holding : lorsqu’en 2013 François-Henri Pinault cherche un nouveau nom pour remplacer l’acronyme PPR (Pinault-Printemps-Redoute), il souhaite qu’il exprime à la fois son ancrage local et ses ambitions internationales. D’où Kering : « Ker » signifie foyer et lieu de vie en breton, clin d’oeil aux origines bretonnes de François-Henri Pinault, tandis que la terminaison en –ing exprime le dynamisme et la dimension internationale du groupe. Dans un publireportage à la prose très barrésienne, LVMH écrit de son côté : « Nous avons pris le parti de nous enraciner dans les terres de France. Cognac, Vendôme, Grasse, la Cosmetic Valley, et tant d’autres : par notre présence engagée et durable, nous sommes fiers de contribuer à faire vivre des territoires entiers ou à relancer leur attractivité dans une grande variété de régions27« Au coeur de la vie française », contenu conçu et proposé par LVMH, lefigaro.fr, 21 juillet 2023.. »

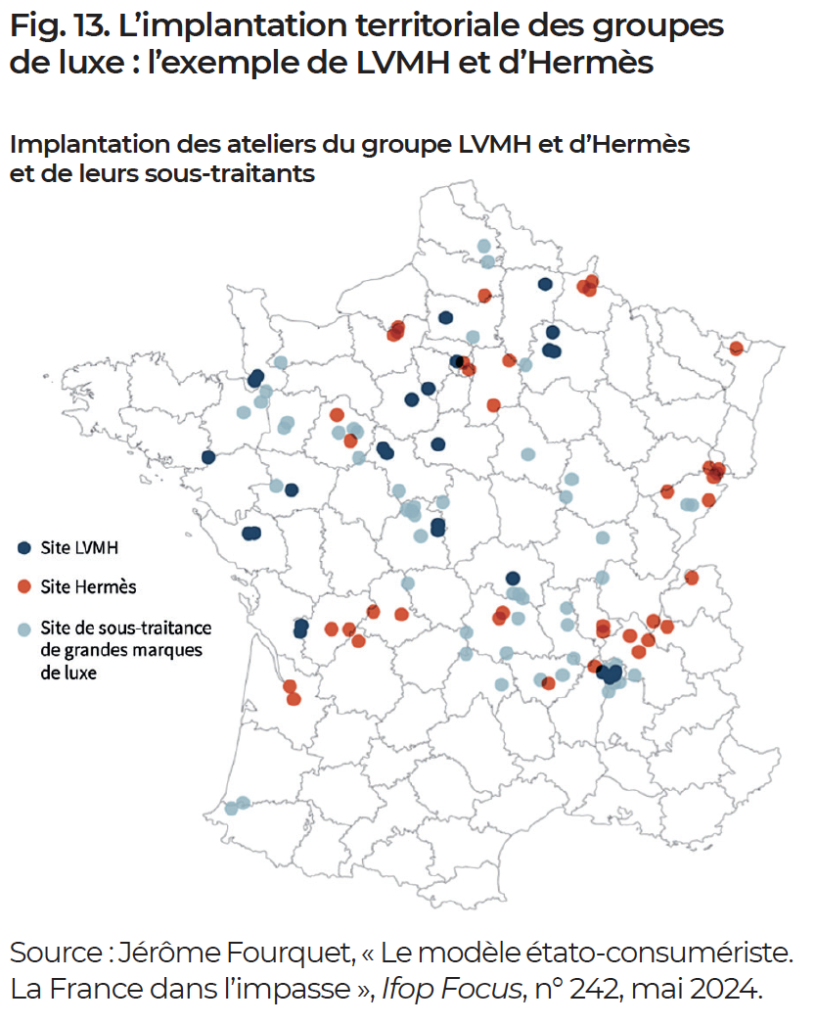

De fait, analyse Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégies de l’entreprise de l’Ifop, « alors que la plupart des autres secteurs industriels n’ont cessé de fermer des usines en France au cours des dernières décennies, les géants du luxe inaugurent chaque année de nouveaux ateliers28Jérôme Fourquet, « Le modèle étato-consumériste. La France dans l’impasse », Ifop Focus, no 242, mai 2024, p. 12. ». Et en effet, la carte de France des sites de production des groupes LVMH et Hermès ainsi que des sites de sous-traitance de grandes marques de luxe permet de constater que l’ensemble dessine un dense maillage territorial (voir Fig. 13).

En 2011, LVMH lançait ses « Journées particulières », une opération portes ouvertes pour permettre au grand public de visiter les ateliers de ses maisons de luxe. « Une opération de storytelling qui vise à nourrir l’image patrimoniale qui fait défaut au groupe financier », commentait à l’époque le magazine Stratégies, qui notait, railleur, l’appropriation du champ lexical du patrimoine dans le dossier de presse accompagnant le lancement : « savoir-faire ancestraux… joyaux architecturaux… authenticité […], racine… terroir… »29Cathy Leitus, « LVMH raconte des (belles) histoires », Stratégies, 13 octobre 2011.… En 2022, leur cinquième édition a rassemblé plus de 200 000 personnes dans 93 lieux répartis dans 15 pays à travers le monde. En France, les curieux pouvaient visiter les caves historiques de la maison Ruinart, à Reims, l’atelier historique de Louis Vuitton, à Asnières, ou encore les ateliers de parfumerie de Grasse, la distillerie Hennessy en Charente ou le château de la Colle noire, en Provence, « refuge de coeur de Christian Dior ».

Enfin, certaines marques promeuvent ce qu’on pourrait appeler des « figures de la localité ». Le dernier film du Crédit mutuel met ainsi en scène des discussions avec Clara, boulangère, qui se trouve être élue administratrice de sa caisse locale (« La boulangère », 2024). Pour montrer qu’un assureur mutualiste n’est pas un assureur comme les autres, la MACIF a décidé d’adopter une démarche quasi documentaire, en mettant ses sociétaires au coeur de sa communication : cela donne, en 2023, sept films publicitaires tournés dans sept lieux différents – ce qu’on voit à l’écran, ce sont des « vrais gens » dans des « vrais lieux de vie », ceux qu’ils ont eux-mêmes choisis. La figure de proximité comme rhétorique de proximité : c’est aussi le choix de la marque de jeux à gratter Parions sport qui, pour sa nouvelle campagne, a décidé de mettre l’accent sur un patron de comptoir (interprété par Gérard Darmon), situé dans l’un des points de vente FDJ qui maillent le territoire (« Brèves de pari », 2024). Plus révélateur encore, la figure de l’agriculteur s’est imposée en gros plan dans plusieurs campagnes publicitaires (voir Fig. 14). C’est le cas de GRDF qui, lors du dernier Salon de l’agriculture, a décidé de mettre en avant la contribution des agriculteurs à la transition énergétique. Dans la même veine, Groupama avait déjà signé en 2020 une campagne intitulée « Agriculteurs. Indispensables au monde ».

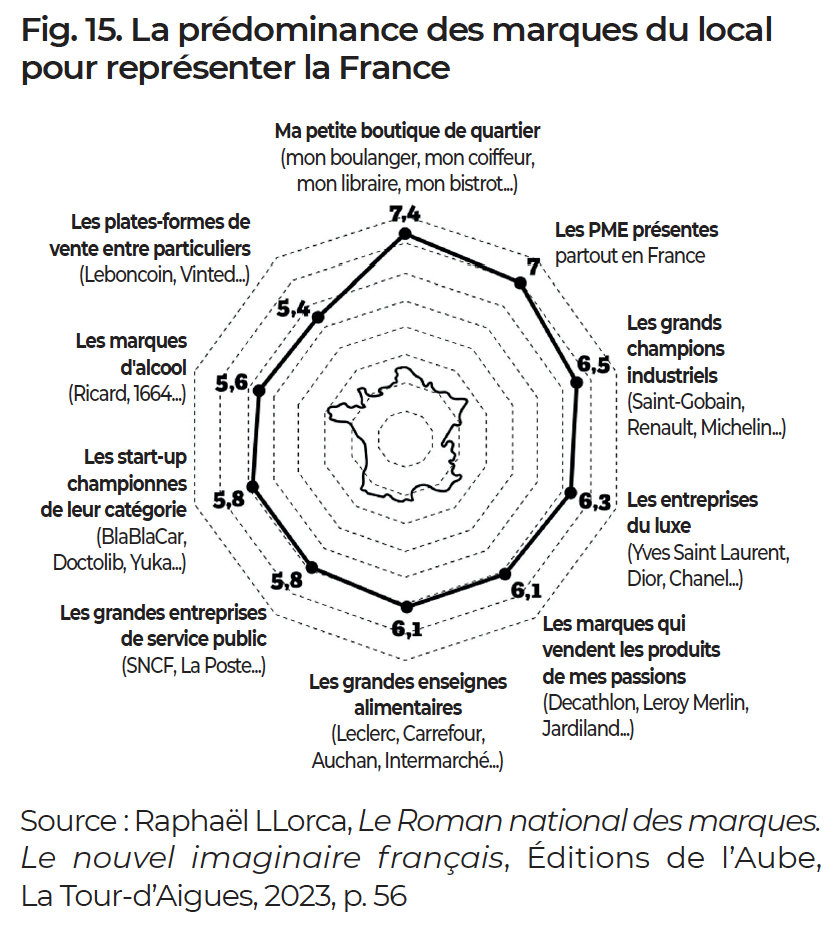

On pourrait mobiliser plusieurs dizaines d’autres exemples. Tous pointent un même phénomène : le devenir-local généralisé du discours des marques. Comment le comprendre ? Cela correspond d’abord à une aspiration des Français. Dans l’enquête CSA pour Havas Territoires déjà évoquée plus haut, 84 % des interrogés déclaraient que, pour pouvoir progresser, il faudrait à l’avenir qu’en France on s’inspire de ce qui se passe en dehors de Paris et des très grandes villes – contre seulement 16 % qui choisissaient plutôt de s’inspirer de ce qui se passe à Paris et dans les très grandes villes. Une enquête Ifop de 2022 allait dans le même sens : en sondant la représentation des Français sur la capacité de dix catégories d’acteurs économiques à « représenter la France dans ce qu’elle est aujourd’hui » (en attribuant une note allant de 0 à 10), on notait une nette prédominance des acteurs du local30« Comment les marques racontent la France ? », enquête Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès, décembre 2022. Échantillon de 1 016 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus..

De la même façon que le maire demeure la figure politique en laquelle le citoyen a le plus confiance, le consommateur reconnaît d’abord son pays dans la marque du coin : « Ma petite boutique de quartier (mon boulanger, mon coiffeur, mon libraire, mon bistrot…) » et « les PME présentes partout en France » arrivent en tête des acteurs économiques qui représentent le mieux la France, avec des notes moyennes respectives de 7,4 et 7,0 sur 10. Dans la tête des Français, les marques qui représentent le plus fidèlement la France, ce sont donc d’abord des enseignes du type le Bellevue, l’Hair du temps ou la quincaillerie du centre-ville.

Dès lors qu’il existe une « prime au local », garante d’une forme d’authenticité et de sincérité, il n’est pas étonnant que les grandes marques en épousent, à leur tour, les codes, les valeurs et les mots.

Benoit Heilbrunn, quant à lui, interprète le devenir-local du discours des marques comme une volonté de devenir un lieu, au sens qu’en a donné l’anthropologue Marc Augé d’espace historique, identitaire et relationnel31Voir Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992. : « Fondamentalement, le capitalisme marchand produit ce que Marc Augé a appelé des “non-lieux” – la station essence, l’aéroport, les grandes chaînes hôtelières aux chambres interchangeables, la galerie marchande… Tout le travail sur les imaginaires de la part des marques peut s’interpréter comme une volonté de masquer le non-lieu32Propos recueillis le 20 mai 2024.. » Et de rappeler que Carrefour a largement utilisé les stations d’autoroute pour promouvoir sa marque Reflets de France – preuve que le « non-lieu » n’est pas incompatible avec un discours sur l’origine et le terroir…

De son côté, Benoît Lozé, directeur du planning stratégique de l’agence Havas Paris, avance une autre thèse : si toutes les marques ont embrassé un discours sur les territoires, c’est qu’elles ont compris que « faire du local pouvait apparaître aux yeux de l’opinion comme une réponse aux problèmes de la société française33Propos recueillis le 12 avril 2024. ». Le communicant a conceptualisé la chose sous la forme d’un « hexagone », en listant les six problèmes de la société française auxquels les territoires peuvent apporter des solutions : « Face à la crise démocratique, on a bien vu comment le pragmatisme et l’humanité de la démocratie locale, souvent corrélés au modèle de la coopérative et du mutualisme, ont semblé être une réponse. Face à la crise environnementale et ses défis immenses, la promesse du local est celle d’une écologie du tangible, des petites actions qui encouragent les gens. Face à l’“insécurité culturelle”, on retrouve du lien par un patrimoine et une culture de proximité : c’est le boom du tourisme régional. Face à l’exigence de souveraineté, le local porte la promesse des circuits courts et d’une relocalisation des activités productive. Face à une demande croissante de qualité de vie post-Covid, les territoires apparaissent comme le meilleur endroit de vie, comme une solution au stress urbain. Enfin, dernier sujet, le vivre ensemble : c’est peut-être dans les territoires que le vivre-ensemble est encore possible ». Pour le publicitaire, ces six dimensions forment un « cercle vertueux », qui se renforcent mutuellement. « C’est une sorte de modèle de réconciliation politique, en fait, ajoute-t-il : politiquement, la défense des territoires est quelque chose de consensuel, tout en portant des valeurs fortes et pertinentes dans la société d’aujourd’hui34Ibid.. »

Pour autant, Benoît Lozé pointe un paradoxe : alors que toutes les marques se sont mises à faire du local, aucune n’en a fait son positionnement central. « C’est une brique qui est devenue omniprésente dans plein de discours des marques, conclut-il, mais personne ne se dit : c’est telle marque qui incarne les territoires. Il reste une place à prendre35Ibid.. »

4. Au-delà du « made in », les marques comme entrepreneurs culturels

Dans les années 1990, la politiste Nonna Mayer a forgé l’expression de « sentiment national » pour désigner les identifications individuelles à la nation et pour décrire « la manière dont les individus vivent leur appartenance au groupe-nation, les valeurs qui y sont associées, les facteurs qui la déterminent36Nonna Mayer, « La fierté d’être Français, de l’indépendance algérienne à Maastricht », L’Année sociologique, vol. 46, n° 1, 1996, p. 152. ». De la même façon, nous pourrions parler d’un « sentiment territorial » pour caractériser la façon dont les individus s’identifient au « groupe-territoire », quel qu’il soit – du plus macro, comme le sentiment d’appartenance régionale, forgé par une forte culture et une longue histoire (catalane, basque, bretonne…), à une échelle plus micro, comme le sentiment d’attachement à un « coin » particulier.

En 2010, trois chercheurs en marketing, Delphine Dion, Éric Rémy et Lionel Sitz, ont collecté et analysé les introspections de 29 personnes liées à une région française ayant une forte identité (Alsace, Catalogne, Bretagne, Corse, Nord et Pays basque). Pour comprendre la nature de leurs « sentiments régionaux », une question leur était posée : « Racontez-nous quand vous vous sentez corse/breton/catalan… ». Il en résulte une approche qui s’intéresse au « versant identitaire et culturel du phénomène régional », que précisent les trois chercheurs : « Notre recherche s’inscrit ainsi dans une perspective constructiviste de l’identité, selon laquelle l’identité n’est pas donnée par essence mais est le produit d’une construction qui se développe au fil des expériences et des rencontres. Dans cette perspective, la culture régionale peut se concevoir comme un ensemble de ressources et de compétences identitaires qui constitue une boîte à outils à partir de laquelle l’individu “bricole” son identité personnelle. Ainsi, on ne naît pas catalan ou corse, on le devient. On peut être né dans une région, y habiter, y travailler sans se définir par rapport à cette région. En revanche, d’autres peuvent ressentir et exprimer un sentiment régional très fort et construire leur identité personnelle en liaison avec une région alors qu’ils n’y sont pas nés ou n’y ont jamais habité. La question n’est donc pas de savoir si on est catalan ou alsacien mais si on se sent catalan ou alsacien. C’est la conviction de sa “régionalité” qui est primordiale, peu importe qu’on soit originaire de la région ou qu’on y vive37Delphine Dion, Éric Rémy et Lionel Sitz, « Le sentiment régional comme levier d’action marketing », Décisions Marketing, n° 58, avril-juin 2010, p. 15-16.. »

Dans leur exploration du « sentiment régional », les auteurs ont identifié l’importance du rapport esthétique au régionalisme, soulignant le rôle fondamental des sensations, des activités et des émotions vécues au quotidien, comme ont pu l’exprimer certaines personnes interrogées : « Je me sens corse quand j’écoute de la musique traditionnelle corse », « Je me sens basque lorsque je danse sur une place à l’occasion d’une fête de quartier ou d’une fête traditionnelle, avec d’autres, tout naturellement entre nous »38Ibid., p. 23.… Corrélés à ces façons de se sentir catalan, corse, alsacien, etc., les auteurs ont identifié sept procédés marketing utilisés par les marques pour développer et mettre en avant une offre autour des régions : mettre en récit la marque à partir des représentations de la région, plonger le consommateur dans une atmosphère régionale, mettre en valeur la culture régionale, favoriser l’exhibitionnisme régional, se placer comme une alternative à la mondialisation et favoriser l’expérience communautaire39Ibid., p. 23-24..

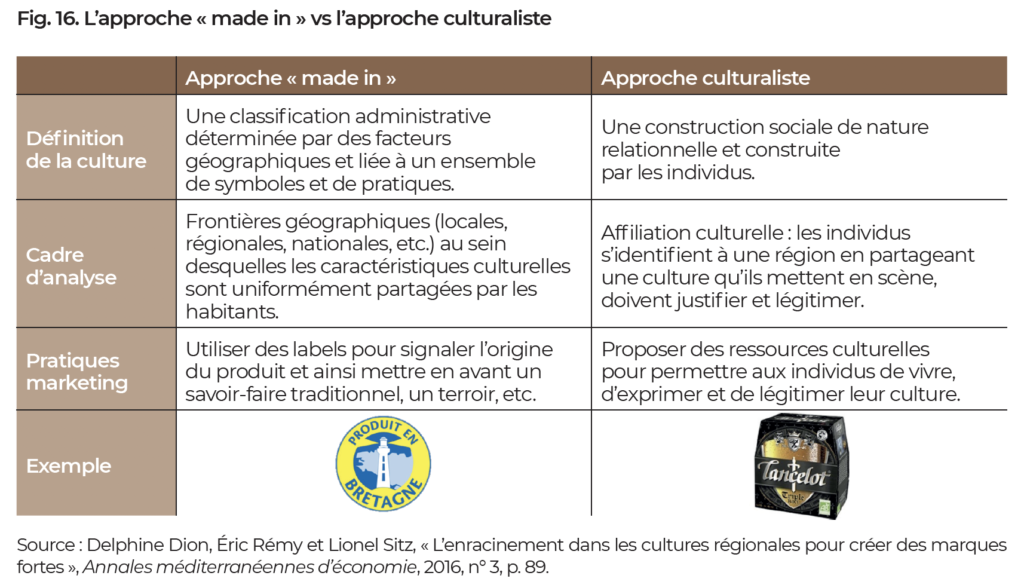

Dans un article ultérieur40Delphine Dion, Éric Rémy et Lionel Sitz, « L’enracinement dans les cultures régionales pour créer des marques fortes », Annales méditerranéennes d’économie, mars 2016, n° 3, p. 79-95., ces trois mêmes chercheurs ont établi une distinction entre deux types de stratégies marketing s’appuyant sur les régions (voir Fig. 16). La première approche, dite du « made in », se focalise sur l’origine du produit, son lieu de fabrication. Ici, les marques « manipulent les images culturelles de la région pour mettre en évidence l’origine du produit et ainsi mettre en avant un attribut supplémentaire à leur offre : une spécificité culturelle régionale (savoir-faire, recette, etc.)41Ibid., p. 82. ». C’est l’exemple de la marque collective « Produit en Bretagne », créée en 1993 par des entrepreneurs bretons, qui a pour objectif la redynamisation du tissu économique de la région. En se présentant sous la forme d’un label, indiquant l’origine bretonne des produits, la marque entend ainsi capitaliser sur des « achats militants ».

Autre exemple plus récent, emblématique de cette approche du « made in », au mois d’avril 2024, le Comité interprofessionnel des vins d’Alsace (Civa) a diffusé une campagne nationale de 30 secondes dans les salles de cinéma, intitulée « À l’abri ». En voix off, le spectateur peut entendre : « Ici, c’est chez moi, au coeur des terroirs d’Alsace […]. On voit la chaîne des Vosges, comme elle est massive, et comment elle protège nos terroirs. Grâce à ces montagnes, nos raisins mûrissent lentement, à l’abri, et développent une profusion d’arômes intenses. » À l’image, sous une lumière rasante, on voit des collines, des champs et, surtout, des vignes, avec un dernier gros plan sur un raisin gorgé de jus (voir Fig. 17). Signature finale : « Découvrez nos terroirs d’Alsace. » Dans cette campagne, le terroir a ceci de particulier qu’il permet de contourner la loi Évin qui, depuis 1991, réglemente strictement toute publicité relative aux boissons alcoolisées. Et Philippe Bouvet, directeur marketing du Civa, confirme en effet que la campagne a dû composer avec la loi Évin : « Nous n’avions pas le droit à l’erreur : nous engageons l’ensemble de la filière tout en nous gardant de prononcer le mot vin ou de montrer une bouteille à l’écran. Cependant, ces contraintes favorisent la créativité. Nous avons eu l’opportunité de mettre en valeur ce qui nous définit : les terroirs42Cité in Lucie de Azcarate, « Les vignobles d’Alsace sur grand écran », terredevins.com, 7 mai 2024. » De fait, à l’écran, l’image se contente de survoler un vignoble, sans jamais montrer aucune bouteille de vin. Cet exemple illustre que les terroirs, dans une approche « made in », peuvent être mis au service d’une stratégie de contournement (créatif) de la loi.

La seconde approche, appelée « culturaliste », s’appuie sur l’expérience et le vécu de l’identité régionale. « Il s’agit alors de s’enraciner dans la culture pour permettre aux individus de vivre, d’exprimer, de faire partager et de légitimer la spécificité de leur “ethnicité régionale”43Delphine Dion, Éric Rémy et Lionel Sitz, « L’enracinement dans les cultures régionales… », art. cit., p. 83. », écrivent les auteurs, qui précisent : « Les marques régionales sont utilisées par les individus comme des ressources culturelles locales qui leur fournissent des symboles de leur attachement et de leur identification à leur région de coeur. Elles deviennent des ressources culturelles sur lesquelles les individus peuvent s’appuyer pour leur permettre de vivre, d’exprimer et de légitimer leur culture44Ibid., p. 84.. »

Dans une campagne Renault diffusée la première fois le 14 juillet 2022, promouvant l’ouverture d’une usine de véhicules électriques à Douai, le constructeur automobile avait signé « Made of France » (joliment sous-titré : « Fait d’esprit français »). Tout l’intérêt de la campagne résidait dans le fait d’insister non pas sur

l’origine géographique et territoriale de ses véhicules (le « made in France »), mais sur leur appartenance à un ensemble culturel appelé « France » – d’où une campagne publicitaire construite en kaléidoscope évoquant un ensemble de références artistiques, géographiques et historiques françaises, de Jamel Debbouze à Jane Birkin, des falaises d’Étretat aux Champs-Élysées, de Louis Renault aux Barbapapa. Cette campagne est un cas emblématique de cette « approche culturaliste », à l’échelle nationale.

À l’échelle régionale, Dion, Rémy et Sitz citent l’exemple de la brasserie bretonne Lancelot. Créée en 1990, Lancelot commercialise une gamme de bières brassées qui plongent les consommateurs dans l’univers mythique breton, avec une signature de marque explicite : « Entrez dans la légende » (voir Fig. 18). De fait, la marque exploite à la fois les légendes de la forêt de Brocéliande (la Cervoise Lancelot, les bières Morgane et Dragons) et ses grands personnages historiques (la bière Duchesse Anne), dans une construction proche de la « mythistoire » (mélange de mythes et d’histoire) dont parlait en son temps Jean-Marie Apostolidès au sujet de l’esthétique absolutiste royale sous Louis XIV45Jean-Marie Apostolidès, Le Roi-machine, Paris, Éditions de Minuit, 1981.. Avec sa bière Bonnets Rouges, le packaging est même utilisé pour faire la pédagogie d’un moment fondateur de l’imaginaire breton. On retrouve ainsi inscrit à même la bouteille : « En 1675, les Bretons se révoltèrent contre le pouvoir royal qui imposait de nouvelles taxes sans l’accord du Parlement de Bretagne. Les révoltés choisirent comme signe de ralliement le célèbre bonnet rouge, symbole de la liberté. »

À l’échelle régionale, Dion, Rémy et Sitz citent l’exemple de la brasserie bretonne Lancelot. Créée en 1990, Lancelot commercialise une gamme de bières brassées qui plongent les consommateurs dans l’univers mythique breton, avec une signature de marque explicite : « Entrez dans la légende » (voir Fig. 18). De fait, la marque exploite à la fois les légendes de la forêt de Brocéliande (la Cervoise Lancelot, les bières Morgane et Dragons) et ses grands personnages historiques (la bière Duchesse Anne), dans une construction proche de la « mythistoire » (mélange de mythes et d’histoire) dont parlait en son temps Jean-Marie Apostolidès au sujet de l’esthétique absolutiste royale sous Louis XIV46Jean-Marie Apostolidès, Le Roi-machine, Paris, Éditions de Minuit, 1981.. Avec sa bière Bonnets Rouges, le packaging est même utilisé pour faire la pédagogie d’un moment fondateur de l’imaginaire breton. On retrouve ainsi inscrit à même la bouteille : « En 1675, les Bretons se révoltèrent contre le pouvoir royal qui imposait de nouvelles taxes sans l’accord du Parlement de Bretagne. Les révoltés choisirent comme signe de ralliement le célèbre bonnet rouge, symbole de la liberté. »

Les trois chercheurs soulignent que la brasserie Lancelot n’a pas uniquement cherché à mettre en récit ses produits : plus profondément, elle s’est efforcée de « réinscrire la bière dans des pratiques rituelles ancestrales », mobilisant des « éléments mythiques qui remontent aux époques celtes ». C’est le cas de la nuit de la Samhain, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, qui était, pour les Celtes, la nuit du nouvel an : « Pour la nuit de Samhain, la brasserie Lancelot organise une grande fête au cours de laquelle on brasse, en public et en musique, la XI.I – la bière de la nuit de la Samhain, une bière noire titrant 11,1° d’alcool en référence au “11e mois de l’année et au 1er jour”. Brassée au coucher du soleil, le soir du 31 octobre, elle est disponible après une fermentation de 6 semaines au solstice d’hiver. Depuis l’année dernière, la brasserie a délocalisé la fête hors des murs de la brasserie pour pouvoir accueillir un plus large public. C’est désormais entre 8 000 à 9 000 personnes qui se déplacent à Ploërmel pour un fest-noz devenu un événement majeur des environs.

Au fil des ans, la fête de Samhain, cette fête qui a été créée et est financée par la brasserie, est devenue un rituel important pour les habitants des environs. C’est un moment de partage où on se retrouve pour vivre ensemble la culture bretonne, autour d’éléments typiquement bretons : galette saucisse, musique et danse bretonne, contes celtiques47Ibid., p. 87.. » En s’enracinant dans la culture bretonne, la marque Lancelot est devenue un « véritable entrepreneur de la culture bretonne » concluent Dion, Rémy et Sitz, saluant la façon dont une marque peut procéder à une « mise en action de la culture ».

Pour sympathiques que ces initiatives puissent paraître, elles posent tout de même la question du rôle des marques dans le réveil de formes de nationalismes régionaux. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public et docteur en sciences politiques, alerte contre l’idée d’une forme sympathique de régénération de cultures régionales : « L’instrumentalisation politique des symboles et de l’histoire, dit-il, est considérée par nos Parisiens en voyage comme l’expression somme toute exotique et agréable d’un folklore très distrayant48Benjamin Morel, La France en miettes. Régionalismes, l’autre séparatisme, Éditions du Cerf, Paris, 2023.. » Selon lui, ces formes masquent une forme politique plus dangereuse, l’ethnorégionalisme, défini par Yann Fournis et Romain Pasquier comme le fait d’« organisations politiques dont le répertoire politique est structuré par la distinction ethnique et les revendications territoriales au sein des États établis49Yann Fournis et Romain Pasquier, « La politisation des identités régionales : perspectives ouest-européennes », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 39, n° 3, septembre 2008, p. 38. ». Benjamin Morel présente l’ethnorégionalisme comme une « idéologie de déconstruction de la Nation50Ibid. » qui serait en nette progression, militerait pour la défense et la valorisation d’une identité collective, et pour « une réorganisation institutionnelle de la structure du pouvoir national dans le sens d’une autonomie accrue51Ibid. ». De fait, le taux de Bretons se déclarant « Bretons avant d’être Français » est passé de 19,2 % en 1990 à 30,7 % en 2000 et 38 % en 201952Chiffres cités in Benjamin Morel, op. cit.. Pour les marques, la frontière peut être mince entre défense des cultures ancestrales et revendication d’une autonomie culturelle et politique : en Catalogne, par exemple, la marque Alter Cola est allée jusqu’à défendre l’indépendance de la Catalogne…

Pour être complet sur le sujet, ajoutons que certaines marques ont effectué le trajet exactement inverse de celui décrit jusqu’à présent, passant d’une marque à forte attache territoriale à une marque déterritorialisée. Fait notable, on trouve plusieurs exemples dans les brasseries, alors qu’on pensait le secteur irréductiblement lié à la localité (la bière du Mont-Blanc, la Pietra en Corse, etc.). Jean-Laurent Cassely, qui a travaillé sur l’essor des micro-brasseries en France53Voir Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie, Seuil, Paris, 2021., cite ainsi l’exemple de Gallia. À sa création, en 1890, cette bière se positionnait comme « la bière parisienne ». Installée dans l’actuel XIVe arrondissement de Paris, elle remporte en 1900 la médaille d’or à l’Exposition universelle mais, dans les années 1960, la production est progressivement abandonnée et la brasserie détruite en 1968, avant d’être relancée en 2009 par deux jeunes entrepreneurs. Et, comme l’explique Jean-Laurent Cassely, « la marque, désormais installée à Pantin, s’est émancipée du storytelling parisien, pour mettre beaucoup plus en avant le côté craft, en se dotant d’une esthétique de type Brooklyn54Propos recueillis le 29 avril 2024. » (voir Fig. 20). On notera que la Gallia est désormais disponible à la vente dans les wagons-bars des TGV Ouigo, illustrant ainsi sa volonté de se diffuser à travers tout l’Hexagone.

Autre exemple : la brasserie Meteor, présentée comme une « brasserie familiale et indépendante depuis 1640 ». Installée dans le Bas-Rhin, à Hochfelden, la marque a longtemps mis en avant la fierté de son identité alsacienne (« Alsaciens, nous sommes ! Et fiers de l’être », voir Fig. 21), s’engageant au mi-temps des années 2010 à perpétuer trois valeurs fondamentales : « richesse des saveurs, tradition, modernité et attachement à l’Alsace natale55Delphine Dion, Éric Rémy et Lionel Sitz, « L’enracinement dans les cultures régionales… », art. cit. ». Aujourd’hui, un coup d’oeil sur le site Internet de Meteor permet de mesurer l’évolution du discours, qui parle dorénavant de la « protection de l’environnement », de son « indépendance » et de sa « culture de l’innovation ». Visuellement, les affiches ne transpirent plus le terroir ou la tradition mais la modernité et la liberté dans la consommation, y compris en adoptant un slogan aux accents beaucoup plus individualistes que régionaux (« Votre IPA votre choix ! »).

La polémique Pernod Ricard/PSG a récemment montré qu’on ne s’extrayait pas si facilement de ses racines territoriales. Le groupe de spiritueux, dont l’histoire est intimement liée à celle de Marseille, avait annoncé le 2 septembre 2024 la signature d’un accord commercial avec le grand rival footballistique de l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. S’étalant sur une durée de quatre ans, l’accord visait à promouvoir le portefeuille de scotchs, whiskys, cognacs et champagnes du groupe à l’international. Patatras. Face à la menace d’un « boycott général » lancé par plusieurs associations de supporters de l’OM et des restaurateurs de la Cannebière, la marque a préféré reculer. « Cela fait plus de quatre-vingt-dix ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille, qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus que tout » déclarait le PDG du groupe, Alexandre Ricard, dans un communiqué annonçant l’abandon du partenariat avec le PSG.

Toutefois, il serait faux de penser que le discours sur les territoires situés en France ne peut être tenu que par des marques françaises. Comme nous allons le voir, plusieurs marques étrangères se sont également emparées de l’imaginaire territorial dans leurs prises de parole.

II. Burger King, Airbnb, Netflix : la local strategy des marques internationales

1. Burger King, le « marketing du terroir »

Dans Le roman national des marques, j’ai essayé de montrer comment McDonald’s, confronté à une intense contestation du modèle du fast-food américain (on pense notamment au démantèlement du McDonald’s de Millau en 1999), a mis en place une rigoureuse stratégie d’« intégration à la société française »56Voir Raphaël LLorca, op. cit., pp. 155-162.. Pour éviter que la greffe américaine soit rejetée, leur objectif était de cocher toutes les cases, conscientes et inconscientes, d’une certaine identité française, de façon à neutraliser l’origine américaine de la marque. D’où, pêle-mêle, l’instauration du service à table, l’invention du McBaguette, l’introduction de la salade dans les burgers, la présence de la marque au Salon de l’agriculture, mais aussi une campagne publicitaire audacieuse (« Né aux États-Unis, made in France », 2000).

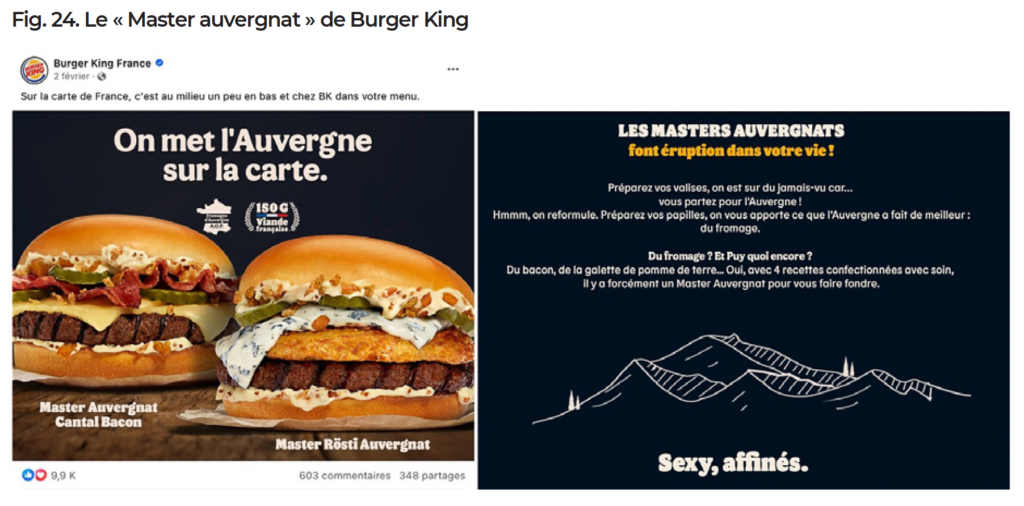

Vingt ans plus tard, le principal concurrent de McDonald’s en France, Burger King, a emprunté le même chemin. Comme l’explique Alexandre Simon, directeur général de Burger King France, « l’ADN est américain mais la personnalité est française57Cité in Alexandra Saviana, « Burger King et son “Master Basque” : pourquoi les fast-foods misent sur le terroir », L’Express, 20 avril 2023. ». Mais la marque est allée encore un cran plus loin dans la stratégie d’intégration en menant un authentique « marketing du terroir » qui mobilise non pas une identité nationale macro mais une pluralité d’identités micro, situées à une échelle territoriale infra. L’objectif est de montrer une intégration non plus en qualité de « Français », mais d’Auvergnat, de Provençal ou de montagnard.

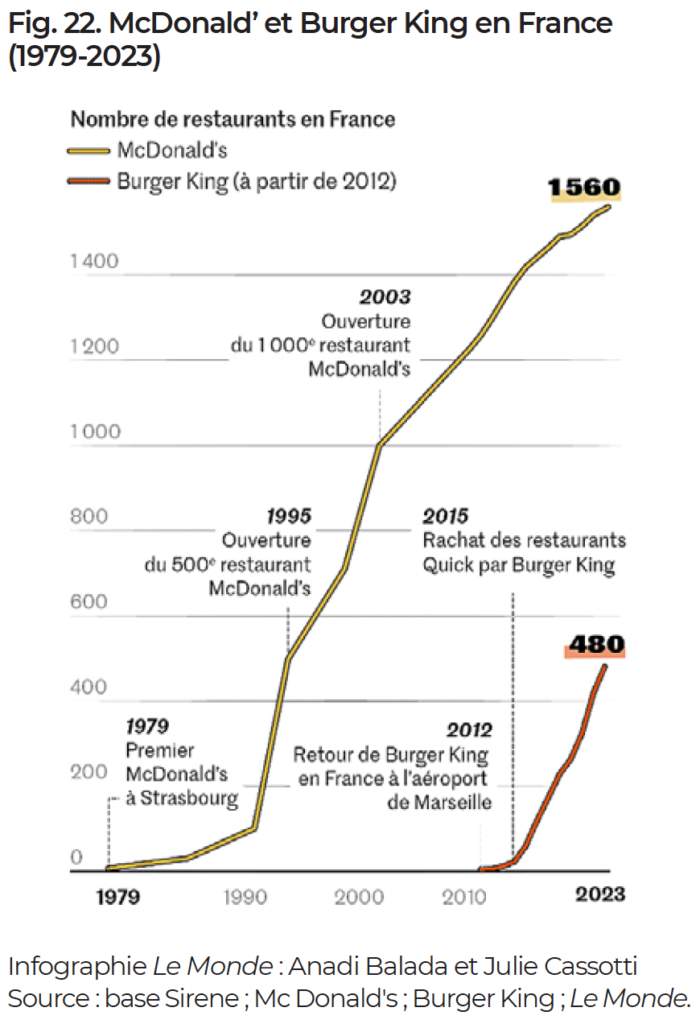

Cette stratégie marketing est l’aboutissement d’une relation compliquée entre Burger King et la France. Le premier restaurant français de la chaîne a été ouvert en 1980 sur l’avenue des Champs-Élysées, mais tandis que son homologue McDonald’s cartonnait dans l’Hexagone, Burger King ne parvenait qu’à ouvrir une quarantaine de restaurants en quinze ans. En 1997, la décision est prise de quitter la France, faute de rentabilité : l’enseigne n’a alors conquis que 3 % du marché français du fast-food58Voir Jennifer Matas, « Burger King : le retour d’un roi du burger qui fait des remous », lesechos.fr, 28 juillet 2016.. Il faudra attendre plus de quinze ans pour que l’enseigne américaine effectue son grand retour, fin 2012, à l’aéroport de Marseille. La marque revient alors en adoptant une position de challenger, avec des opérations de communication fréquentes (une cinquantaine par an) et en capitalisant sur une tonalité décalée. Le résultat est probant : en 2023, Burger King se hisse à la deuxième place des marques de fast-foods en France, réalisant un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (contre 6,1 milliards pour McDonald’s) avec près de 480 restaurants (contre 1 560 pour McDonald’s).

Cette stratégie marketing est l’aboutissement d’une relation compliquée entre Burger King et la France. Le premier restaurant français de la chaîne a été ouvert en 1980 sur l’avenue des Champs-Élysées, mais tandis que son homologue McDonald’s cartonnait dans l’Hexagone, Burger King ne parvenait qu’à ouvrir une quarantaine de restaurants en quinze ans. En 1997, la décision est prise de quitter la France, faute de rentabilité : l’enseigne n’a alors conquis que 3 % du marché français du fast-food59Voir Jennifer Matas, « Burger King : le retour d’un roi du burger qui fait des remous », lesechos.fr, 28 juillet 2016.. Il faudra attendre plus de quinze ans pour que l’enseigne américaine effectue son grand retour, fin 2012, à l’aéroport de Marseille.

La marque revient alors en adoptant une position de challenger, avec des opérations de communication fréquentes (une cinquantaine par an) et en capitalisant sur une tonalité décalée. Le résultat est probant : en 2023, Burger King se hisse à la deuxième place des marques de fast-foods en France, réalisant un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (contre 6,1 milliards pour McDonald’s) avec près de 480 restaurants (contre 1 560 pour McDonald’s).

Surtout, Burger King est en forte croissance, avec une cinquantaine d’ouvertures de restaurants en 2023. L’écart avec McDonald’s reste pourtant écrasant : avec plus de 1 500 restaurants répartis sur le territoire, le maillage territorial de la marque à la double arche est tellement important qu’elle cible désormais des villes de moins de 10 000 habitants. Mais, plutôt que de faire un complexe de sa relative faiblesse d’implantation, Burger King a décidé de s’en amuser, en menant une campagne d’affichage intitulée « Fausses signalisations » (voir Fig. 23) qui lui permettait en même temps d’annoncer qu’il était désormais possible de se faire livrer avec Deliveroo. « Autrement dit, Burger King joue sur la proximité métaphorique face à un McDonald’s qui revendique une proximité géographique », décrypte Benoît Heilbrunn, qui rappelle que selon le sociologue Georges Ritzer, 75 % des Américains vivent à moins de cinq minutes de voiture d’un McDonald’s60Interview avec l’auteur..

Le vrai travail sur l’imaginaire territorial est cependant réalisé à partir du produit phare de toute chaîne de fast-food qui se respecte : le burger. En 2019, Burger King lance une nouvelle gamme de burgers version gourmet, les « Masters », avec une trouvaille marketing : introduire régulièrement dans leurs menus des versions régionales de leur burger, en édition limitée. Les « Masters auvergnats » (voir Fig. 24), par exemple, proposent deux versions : l’Auvergnat cantal bacon, avec deux tranches de cantal AOP, et le Master rösti auvergnat, avec deux tranches de fourme d’Ambert AOP et une galette de pommes de terre. « On met l’Auvergne sur la carte », clame un visuel publié sur le compte Facebook de la marque. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en mettant à l’honneur des traditions gastronomiques auvergnates, c’est tout un territoire, présenté comme méconnu (« Sur la carte de France, c’est au milieu un peu en bas ») que la marque entend promouvoir. Sur Instagram, le lancement fait l’objet d’une campagne totalement décalée, en revisitant le tube d’O-Zone : « Si tu croques dedans, direction Clermont-Ferrand », « Ça sent l’Auvergne, pas le camembert », peut-on entendre ainsi dans une vidéo.

Le procédé est le même pour les autres « Masters », en faisant varier les recettes : les « Masters montagnards » ont deux tranches de raclette fumée au lait entier de Franche-Comté (le tout, accompagné de « crousty raclette »), tandis que les « Masters provençaux », de leur côté, sont constitués de fromage de chèvre ou de mozzarella (voir Fig. 25). À chaque fois, une accroche linguistique ou iconique fait un clin d’oeil à une spécificité géographique : « Il Everest qu’il n’est pas comme les autres ! » et la neige qui fond pour le « Master montagnard », « Des Masters qui ont le mistral en poupe » ou « Nos Masters vont de lavande » pour le « Master provençal », etc. Ce qui est important de souligner, c’est qu’à chaque fois les burgers régionaux sont disponibles dans l’ensemble des restaurants Burger King de France : ce qui est en jeu, c’est donc la promotion d’une région à l’ensemble du territoire national.

En avril 2023, Burger King s’est toutefois heurté à un mur en voulant lancer ses « Masters basques » (voir Fig. 26). Le burger était composé de tranches de chorizo, de fromage de brebis des Pyrénées avec une sauce au piment d’Espelette. Mais l’initiative a suscité des réactions indignées : « C’est intolérable, s’est ainsi agacé Paxkal Indo, président du Conseil de développement du Pays basque. Ils usurpent notre identité. Nous n’avons aucune envie que les gens associent le Pays basque à une marque de fast-food alors que nous dépensons des millions d’euros en communication sur notre bien vivre et bien manger !61Cité in Alexandra Saviana, art. cit. » Le syndicat du piment d’Espelette a dénoncé de son côté une opération marketing et souhaitait poursuivre Burger King en justice, mais en vain : le terme « basque » n’est pas protégé à titre de marque, et rien n’empêche une marque d’utiliser la sauce d’Espelette…

De son côté, la marque américaine entend enfoncer le clou, allant jusqu’à se présenter comme l’acteur qui fait découvrir aux Français leur gastronomie locale : « Nous sommes convaincus que la richesse gastronomique de chaque région mérite d’être rendue accessible au plus grand nombre et partout en France. Si cela donne envie aux Français de consommer du piment d’Espelette dans d’autres recettes de leur choix, nous aurons gagné notre pari62Cité in Alexandra Saviana, art. cit. ».

Le « marketing du terroir » mené par Burger King est intéressant à plusieurs titres. Il exprime d’abord le fait que les territoires sont utilisés pour exprimer un positionnement symbolique différent de celui du leader de la catégorie : face au « roman national » de McDonald’s63Il faut préciser que, dès 1995, McDonald’s a introduit les fromages français comme le chèvre, le cantal et le bleu dans ses burgers. Mais cette modification gastronomique n’était alors pas accompagnée de tout un discours régionaliste comme le propose aujourd’hui Burger King., Burger King s’efforce de proposer plusieurs « romans régionaux ». Mais, dans les deux cas, l’objectif est le même : « franciser » la marque, neutraliser son origine américaine.

Deuxième élément, la bataille ne se joue pas seulement entre des concurrents d’un même marché, elle se joue aussi au sein même de la catégorie – le fast-food. Depuis 2021, la France compte désormais plus de fast-foods que de restaurants traditionnels64Voir Marie Charrel, « Kebabs, burgers, tacos : ce que l’explosion des fast-foods dit de la France », lemonde.fr, 2 décembre 2023. : ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une vraie bataille des imaginaires se joue dans la gastronomie. Dans le cas de Burger King, faire sonner les imaginaires de l’Auvergne, du Cantal ou de la montagne permet de détacher son image associée à la malbouffe, les « saveurs terroirs » étant perçus comme des gages de qualité. Il en va d’une croyance en une sorte de « transfert symbolique », les terroirs étant utilisés pour charger tout un imaginaire d’authenticité, de proximité et de qualité dans des burgers qui n’en disposaient pas nécessairement au départ.

Enfin, dernier élément, on note que le « marketing du terroir » de Burger King cherche à recréer une atmosphère régionale en mobilisant un très faible nombre d’éléments symboliques : le piment d’Espelette, le mistral, le fromage Raclette ou la fourme d’Ambert sont systématiquement utilisés comme autant de « court-circuit heuristiques » servant à réduire l’effort cognitif du consommateur. Anne-Marie Thiesse, chercheuse au CNRS, a ainsi pu parler d’un « “système Ikea” de construction des identités nationales65Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe, XVIIIe-XXe siècle, Seuil, Paris, 1999, p. 14. ». Ces dernières n’obéissent pas à la logique du moule unique, mais plutôt à une sorte de « kit do it yourself » (une langue, des monuments culturels, un folklore, une série de héros, un paysage typique, des identifications pittoresques…). On retrouve cette même « check-list identitaire » dans le cadre d’identités régionales, au risque du stéréotype.

2. Airbnb, une « marque Somewhere » pour recréer de l’acceptabilité

Fondée en 2008, Airbnb fait partie de ces entreprises californiennes qui incarnent sans doute le mieux l’esprit du capitalisme contemporain, celui des plateformes. L’anthropologue Saskia Cousin parle même du « stade Airbnb du capitalisme », pour désigner la façon dont une marque « prend la main sur l’économie domestique » : « Airbnb transforme l’économie domestique : on loue sa chambre, sa voiture, sa maison, on se loue comme compagnie pour faire son marché, ou avec ses chiens pour une promenade (la balade avec chien à 35 euros par personne est en tête des expériences en France) […]. Initialement présentée comme permettant un complément de revenu accompagné de sympathiques rencontres, la location est pour beaucoup devenue addictive : c’est une ressource indispensable pour payer son loyer et rester à Paris. Certains ont acheté à crédit avec un emprunt dit Airbnb, c’est-à-dire en s’engageant à louer une partie de leur logement pour rembourser leur emprunt trop élevé eu égard à leur reste-à-vivre66Saskia Cousin, « Le stade Airbnb du capitalisme », aoc.media.com, 8 mars 2019.. »

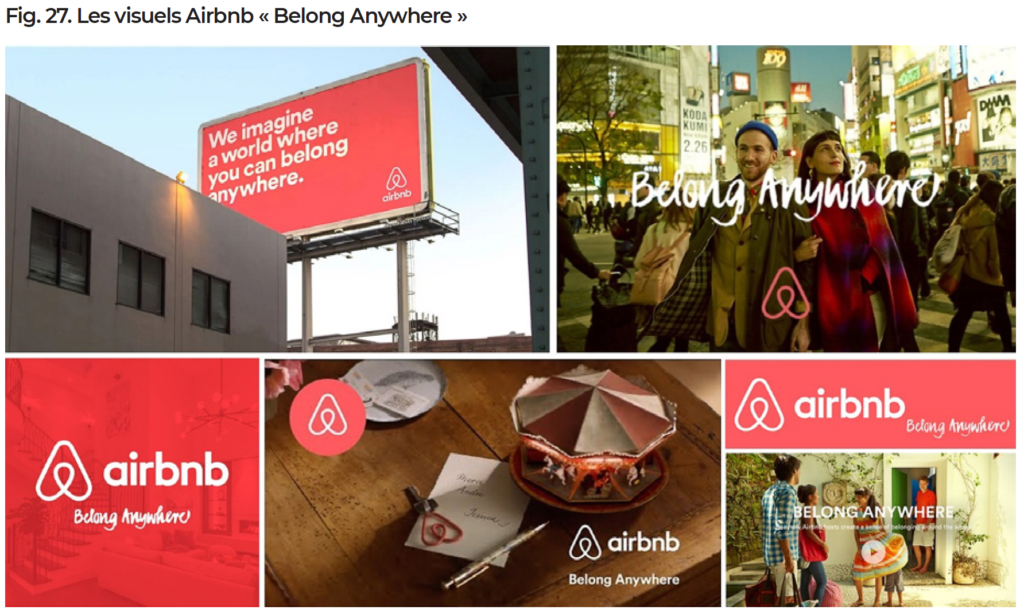

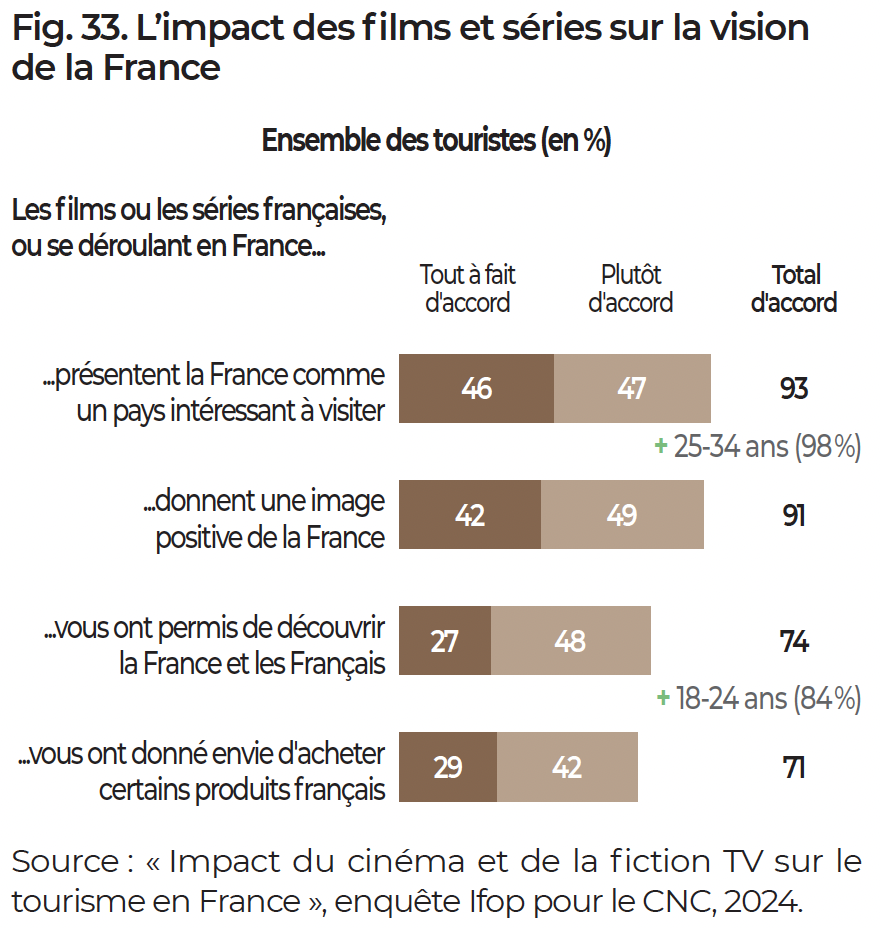

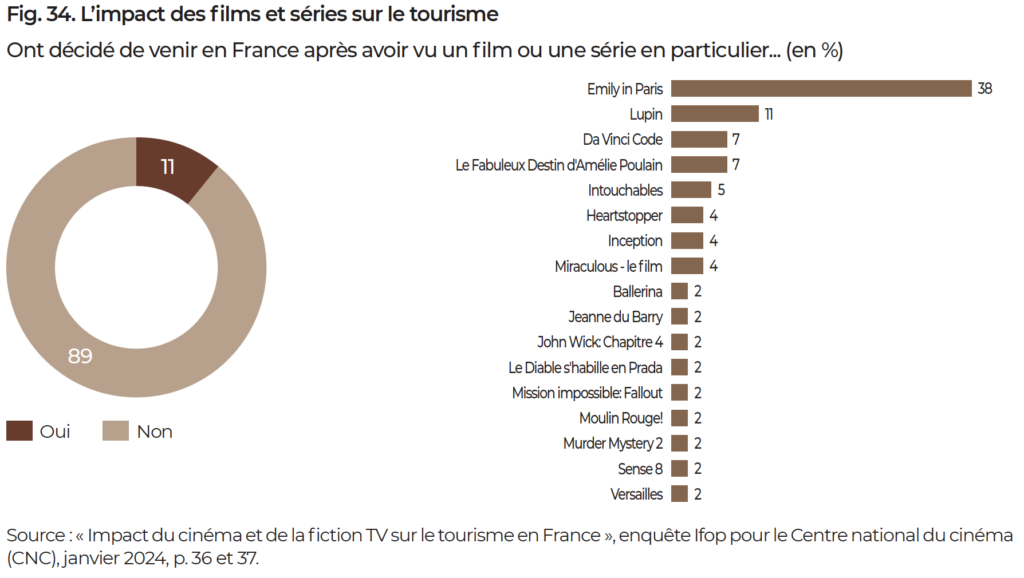

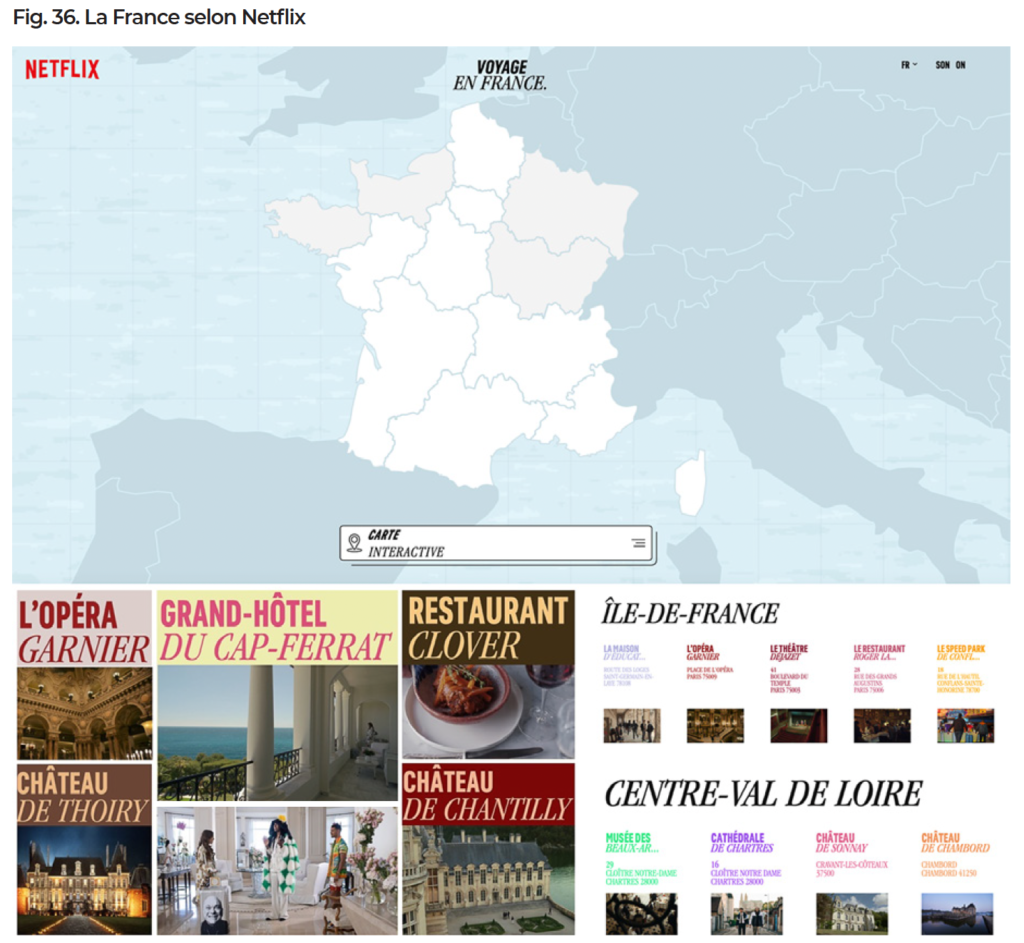

D’un point de vue idéologique, la marque a construit une part de son succès sur un discours de régénération des valeurs du nomadisme, en se donnant pour mission de « créer un monde où chacun peut se sentir chez soi absolument partout » (« to create a world where anyone can belong anywhere »). D’où ce slogan, que l’on retrouve sur d’anciens visuels : « Belong Anywhere », autrement dit « Soyez chez vous partout » (voir Fig. 27) – slogan que d’autres peuvent interpréter comme le signe d’un fort impérialisme culturel américain.